捨篠神社(弁天神社) 捨篠神社(弁天神社)

奈良県大和高田市奥田 mapfan

鳥居

交通案内

近鉄南大阪線浮孔駅 南へ1.7km

祭神

弁天様

由緒

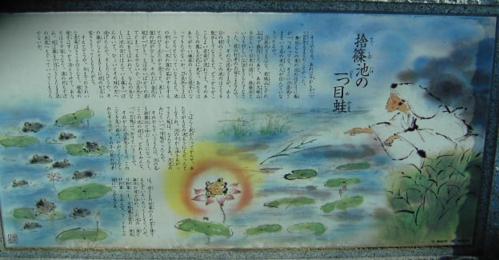

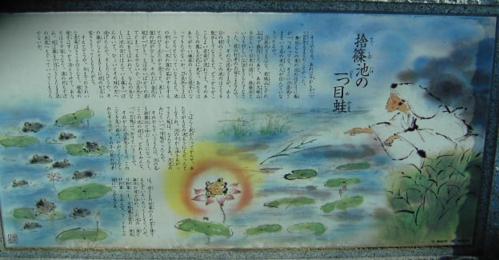

役行者にまつわる伝承が残る地域。弁天池東側は公園になっており、「捨篠池の一つ目蛙」の昔話を書いた碑がある。

碑文

|

捨篠池の一つ目蛙

そうやなぁ、あれは今から千二三百年もまえのことやった。

奥田むらの東の池のほとりに庵が一つあってな、そこに刀良売(とらめ)さまという名の女の人が住んでいなさったんや。

刀良売さまはな、葛城山などの山々で修行したあと、あの大峰山をひらいて日本の国に、修験宗というきびしい仏法をうちたてなさった。役の行者のお母さまなんや。

さて、その刀良売さまが、ある日の朝のこと、この池のほとりを散歩してなさると、どこからかここちよい音楽が流れてき、そのあたりの露も五色に光り、あたりはありがたい極楽のような様子になってきたやないか。刀良売さまはうっとりとなっていなさると、池の中から一本の蓮の茎がするするとのびて出たかと思うと、美しい蓮の花がひらき、その上に金色の蛙が一ぴき、まばゆいばかりの姿でとまってるやないか。刀良売さまは心をうばわれて、なんの気なしに池の岸にはえている篠を一ぽんぬいて、ひょうと蛙の方へ投げ丹たんや。そしたらどうや、その篠がなんとまともに蛙の片目に突きささってしもうたがな。

するとどうや、今までのきれいな音楽はきこえのうなり、極楽の様子はすっかり消えうせて、あたりはうす暗うなり、蓮の花もすぼみ。蛙は篠を片目にさしたまま池の水底へもぐっていってしもうたやないか。

しばらく刻(とき)がたってからや、あたりがもとの明るさにもどっとしなされ、池の中からうきあがってきた蛙は、なんとまあ、泥色のみにくい一つ目蛙やったんや。

それからというもんは、池の名も捨篠池と呼ぶようになったし、ここの池の蛙は、どれもみんな一つ目蛙ばっかりということや。

それからの刀良売さまは、このことを気に病み、やがて亡くなられたそうやが、その子の役の行者は、母さまの供養のために堂を建てるなどいろいろつくしなさったが、毎年七月七日の、この池の「蓮とり行事」も、吉野蔵王堂の「蛙飛び行事」もみんな、さっきからの話につながるなあ。 |

創建の由緒は不明。

弁天様と役行者との係わりは色々ありそうだ。

箕面の滝での修行中に弁天様が行者を守っていたこと。

名張での雨乞いの際、弁天様が行者の助力をしたこと。

そう言うことよりは、弁天様は池の中に鎮座される場合が多く、池の守り神や水神でもあり、捨篠池の守り神でもあったのだろう。

「捨篠」であるが、『先代旧事本紀 地神本紀』に、「味 高彦根神 坐倭国葛上郡高鴨神云捨篠社」とあり、この高鴨神とは御所市鴨神に鎮座する高鴨神社のことであり、近年の小字名は捨篠であった。おそらくこの「捨篠」は高鴨神が先にあって、後に役行者の出自が高賀茂氏であることから捨篠の地名が伝わり、刀良売の伝承をも形成したのであろう。 高彦根神 坐倭国葛上郡高鴨神云捨篠社」とあり、この高鴨神とは御所市鴨神に鎮座する高鴨神社のことであり、近年の小字名は捨篠であった。おそらくこの「捨篠」は高鴨神が先にあって、後に役行者の出自が高賀茂氏であることから捨篠の地名が伝わり、刀良売の伝承をも形成したのであろう。

「捨篠」とは武装解除のこととする見解がある。高宮の跡地は篠が生え茂っており、かっての高鴨神社の付近も篠が生い茂っていたのであろう。篠は吹き矢か矢としてしか役にたたないものと考えられ、これを捨てる神事は往年の鴨族の屈服の証としての祭りであった。弁天社にも篠が生えており、これを知った者が捨篠神事を伝えたのかも知れない。

本殿

お姿

池は500坪程度、周辺は公園。役行者の生誕の地とする大きい石碑が建っている。

神社は瀟洒であるが、手入れがよくなされているようだ。 あまり広くない社域であるが、手入れが行き届き、たたずまいの良い神社だと思う。

南50m程に福田寺行者堂があり、西の道を北に200mで母の刀良売の墓が造られている。

生誕の碑 弁天池

行者堂 刀良売の墓

お祭り

例祭 7月 7日

大和の神々

神奈備にようこそ

|

高彦根神 坐倭国葛上郡高鴨神云捨篠社」とあり、この高鴨神とは御所市鴨神に鎮座する

高彦根神 坐倭国葛上郡高鴨神云捨篠社」とあり、この高鴨神とは御所市鴨神に鎮座する