|

大阪市中央区博労町4丁目1−3  交通 地下鉄本町 御堂筋西側を南へ mapfan

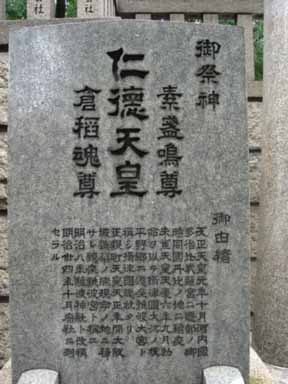

由緒 延久三年(1071)後三条天皇が住吉に行幸の途中、夢のお告げにより、万民の病疫をすくわれる素盞嗚尊と五穀豊穣を誓われる倉稲魂尊を一緒に祀ることになった。

お姿

祭神は仁徳天皇と彦狭知命(堀江(元は由加)神社を合祀)。  神奈備にようこそに戻る |

|

大阪市中央区博労町4丁目1−3  交通 地下鉄本町 御堂筋西側を南へ mapfan

由緒 延久三年(1071)後三条天皇が住吉に行幸の途中、夢のお告げにより、万民の病疫をすくわれる素盞嗚尊と五穀豊穣を誓われる倉稲魂尊を一緒に祀ることになった。

お姿

祭神は仁徳天皇と彦狭知命(堀江(元は由加)神社を合祀)。  神奈備にようこそに戻る |