三輪神社 三輪神社

兵庫県三田市三輪3-5-1 ゼンリン

鳥居

交通

JR三田駅 東へ300m

祭神

大己貴命

摂社 大歳神社、恵美須社、素盞嗚社、神明社、八幡社、春日社、天満社

拝殿

由緒

【社頭掲示】 当神社はわが国最古といわれる大和国一宮・大神神社から分祀された社であります。御祭神の大己貴神は、大国主神の幸魂(人に幸福を与える神の霊魂)、奇魂(不可思議な力を持つ神霊)で、いつも私たちの日常生活が楽しく豊かになるようにお守りになっている大神であります。

社歴を顧みますと、『新抄格勅符抄』等に「天平神護元年(765)九月、摂津国に大和の大神神社の封戸二十五戸を置き、後に五戸を追加した」とあり、既に八世紀の中頃には「三輪神社」が存していたようで、三田市内で一番歴史のある神社に数えられています。

その後、南北朝時代の文和年間(1352〜56)に大和国城上郡から来た領主・松山弾正が天神山からこの地・丸山に遷座し、社殿を設け、奉祀したと伝えられています。

近世になると三田藩主の崇敬も篤く、二代藩主・九鬼隆昌が神鏡一面、五代藩主・隆方も元禄十四年(1701)に「三輪大明神縁起」一巻を奉納しているほか、歴代藩主も拝殿の再建、石鳥居、額面、神輿などを寄進しています。

最近では、平成七年の阪神大震災で大鳥居、石燈篭など石造物に大きな被害を受けましたが、氏子たちの浄財で半年後には再建されています。なお、同九年には例祭に奉納される「波宇也踊」(はうや)が市の無形民俗文化財に指定されました。

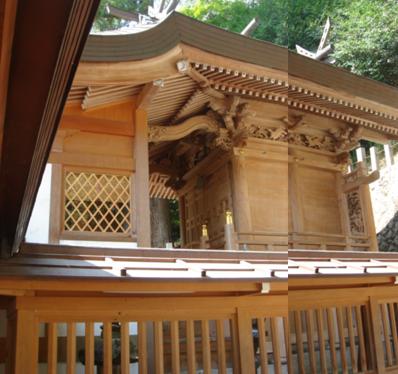

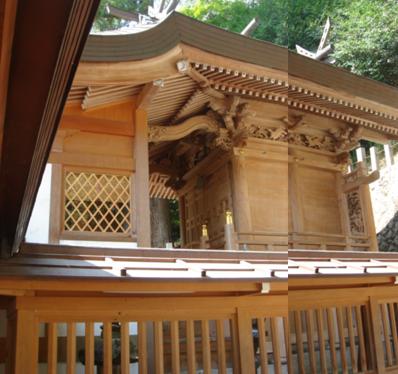

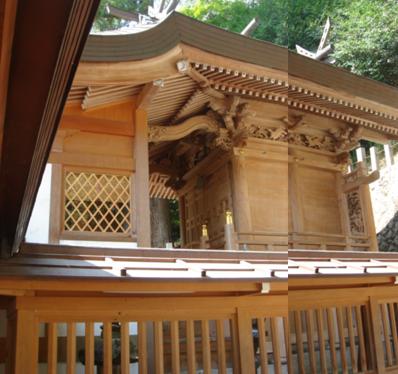

本殿

社殿

お姿

三田駅の少し北側に東へ踏切を渡る。すぐに御旅所がある。参道は御影石がきれいに並べられている道。

拝殿は大和の大神神社と相似形、その前の鳥居には銅板が巻き付けられている。

大和の本社と違い、ここには本殿がある。

お旅所

お祭り

10月 9日 例大祭 [神事名]波宇也踊 (はうやおどり)

神楽(神職以外) 神楽(奉納神賑) 獅子舞 だんじり(据え山 曳き山) [神輿]お旅所渡御 氏子区域巡幸 町内神輿,[行列・社参]武者行列・時代扮装

稚児行列 扮装や演技での行列 採物のある行列など。

|

由緒 平成祭礼データから

御由緒

昔大國主神の神裔此土に住し天神山に祭場を設け祖神を祭祀せるに初まり後ち大和國大神神社神封地として神戸摂津國に三十戸(初め二十五戸後ち五戸を加ふ)を封ぜられし時此地封戸となり大神郷と稱し大田々根子命の後なる神人氏神直氏等此地を開拓して祖神を祭祀す文和年間此地の領主松山彈正丸山の南端に地を卜して神霊を天神山より今の地に遷座せり松山氏は藤原魚名の後にして大和國城上郡松山の出なり建武の頃宮方武官として此地に来り川除村に住み城山に築き三輪村を城下町となし神社を大和の三輪神社に準じ宮村とも三輪村とも呼び荘號を松山と稱す寛永十年三月九鬼久隆三田に封ぜらるるや三田藩の領地となり代々藩主の崇敬篤く元禄十四年藩主九鬼隆方權殿を修補し石の鳥居を建設す又従三位菅原長義は藩主の需により三輪神社々記一巻を記録し之を奉納す明治六年八月村社に列し昭和五年一月郷社に昇格す

以上 |

兵庫県神社一覧

神奈備にようこそに戻る |