倭文神社(しとり) 倭文神社(しとり)

鳥取県東伯郡湯梨浜町 ゼンリン地図

交通

JR山陰線松崎駅 バス藤津入口

祭神

建葉槌命

相殿神 下照姫命、事代主命、建御名方命、少彦名命、天稚彦命、味耜高彦根命(平成祭礼データ)

鳥居

由緒

伯耆の国の一宮・川村郡の延喜式内社。

昭和に入り、忘れられていた祭神の建葉槌命が復活した。『日本書記』『旧事本紀』には、倭文神は建葉槌命または天羽槌雄神としており、倭文神社の根元社とされる大和葛城の神社は葛木倭文坐天羽雷命神社と言うことからも自明と言える。

神門と上の彫刻

往古は倭文織の産地だったようだが、当社近辺には倭文織の伝承は皆無、一方、下照姫命にかかわる伝承が多く残っていると言う。『伯耆民談記』(1742)によると、姫は出雲神門郡から海路、近くの海岸に上陸されたと言う。腰掛岩とされる大岩があると言う。同行の者は神社鎮座地の宮内に居を構えたと言い、その子孫を名乗る者が今も居ると言う。

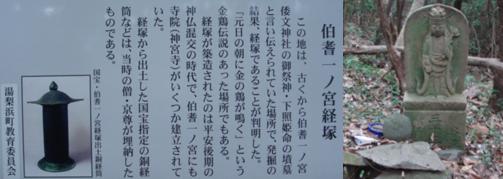

参道から右手の山に数分登って行くと奈良時代の経塚の出土した跡がある。かっては下照姫の墓と言われていた場所。ここに「元日の朝には金の鶏が鳴く」と言う金鶏伝説のあった場所と言う。

安産石 下照姫の墓所

経塚の説明 近くの石像

お姿

東郷湖を見下ろす御冠山の中腹に鎮座。一帯は古墳密集地で、古代からの祭祀の場所だった。

鳥居の側に大岩の上に石の祠がチョイと乗ったものがある。安産石なのだろう。

参道の途中にも舟形を思わせる大石が置かれているが、囲いも注連縄もない。

本殿は文化十五年(1818)に竣工、流造。

拝殿

本殿

お祭り

5月 1月 例祭(一宮祭) |