|

11 神武天皇、宇佐に到着

豊前国宇佐郡(大分県宇佐市大字南宇佐)宇佐神宮摂社宇佐祖神社

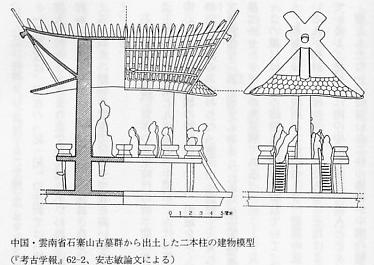

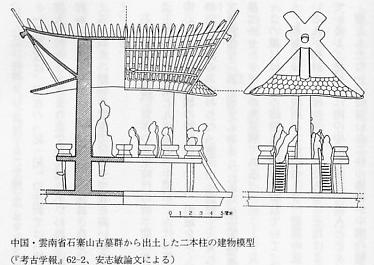

御祭神 菟狹津彦命 由緒 宇佐神宮の祭神を神武天皇とする説もある。神武天皇は宇佐に到着、当地の豪族である菟狹津彦命・菟狹津媛命はこれを足一騰宮(あしひとつあがりのみや)を造って迎えたと言う。足一騰宮については、建物の柱の一つが水の中に立っている宮であるとか、屋根の重なる建物で、なかに柱が立っていて、その両側に人が相対して座っている雲南省出土のの建物模型を森浩一著『日本神話の考古学』を紹介している。

雲南省出土のの建物模型

宇佐神宮から南西4km程の駅館川上流に拝田地区がある。小高い丘があり、塔ノ山足上とよばれていた。

神武天皇、宇佐に到着 宇佐違い

筑前国宗像郡(福岡県宗像郡玄海町大字神湊)津加計志神社

筑前国宗像郡(福岡県宗像郡玄海町大字神湊)津加計志神社

御祭神 宗像三女神(もしくは和爾氏の祖神の阿田賀田須命)

由緒 築紫国の菟狭とは、『紀』の三女神が天降った「葦原中国の宇佐嶋」のことと、高城修三著『神武東征』に指摘している。宗像大社の辺津宮の元宮の地で、神湊の東の海辺にあたるとのことであり、卓見だと思うので、当地の神社とともに紹介しておく。

当地に立ち寄ったのは、海人族と渡りをつけるためだったろう。

12 神武天皇、岡水門に到着

筑前国遠賀郡(福岡県北九州市八幡西区岡田町)岡田神社 御祭神 神武天皇 由緒 神武天皇、日向国 より東征の途次本宮に詣り天地神祇(八所神)を親祭し、ここに一年留まり給ふ由「古事記」にあ り、この処を熊手と号す。

筑前国遠賀郡(福岡県北九州市八幡西区山寺町)一宮神社

御祭神 神倭伊波禮毘古命 由緒 元王子神社 古事記によれば神武天皇が豊前の宇佐から筑前の岡田の宮においでになり一年の間

この所にとどまられ軍務を見られ所謂御宮居の地であります。天皇御親ら祓いをされ地主の神をま つられたという礫をしきつめた社祠の跡が今も残って居ります。 御祭神 神倭伊波禮毘古命 由緒 元王子神社 古事記によれば神武天皇が豊前の宇佐から筑前の岡田の宮においでになり一年の間

この所にとどまられ軍務を見られ所謂御宮居の地であります。天皇御親ら祓いをされ地主の神をま つられたという礫をしきつめた社祠の跡が今も残って居ります。

筑前国遠賀郡(福岡県遠賀郡芦屋町)神武天皇社

御祭神 神武天皇 由緒 社紋は烏。往古は壮大な社殿を有していた。数度の兵火などで小祠を残すのみになっていたが、江戸時代の豪商が岡田宮旧地に社殿を造営した。

当地では一月半の期間滞在している。一体何をしに行ったのか。一つは遠賀川流域は物部氏の拠点の一つであり、大和において饒速日尊が天降りしているとの情報があり、饒速日尊との平和的国譲りの事前相談とメッセージの伝達を依頼したのだろう。もうひとつは北九州で発展している鉄製の武器の調達を行ったのではないかと考えている。更に、宗像族とも誼を通じて、蕎導をさせようとしたとも言われている。

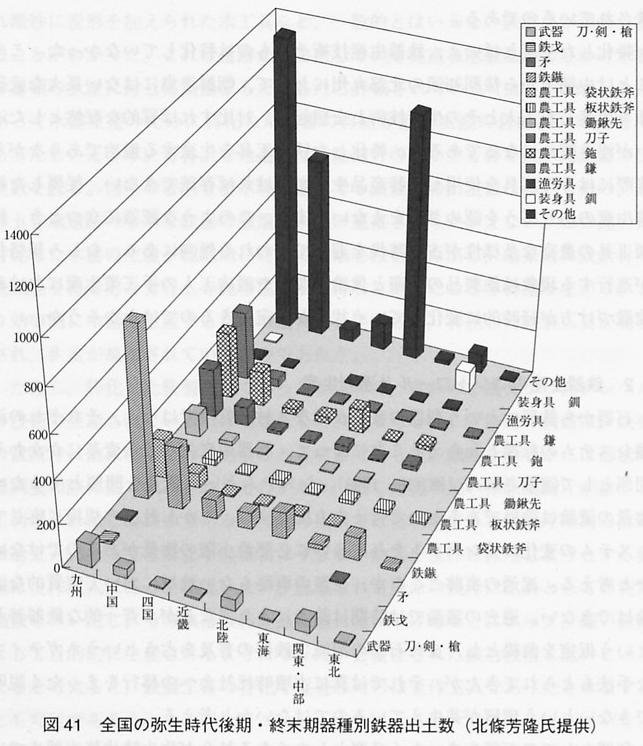

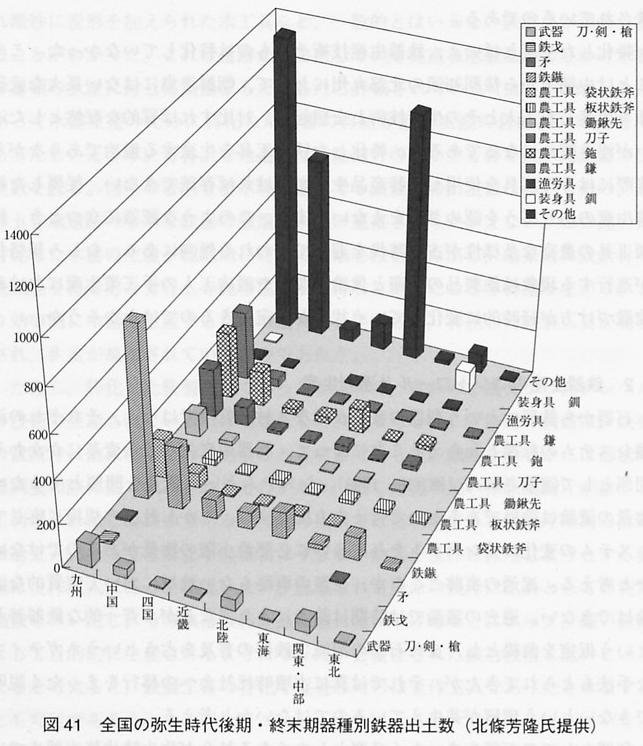

村上恭通著『古代国家成立過程と鉄器生産』

一目で判るように弥生後期の鉄器は九州が圧倒的に多く、次ぎに中国地方である。数では劣る皇軍が大和へ侵攻するには鉄製武器が必須であったろう。その調達を入念にしているようだ。

13 神武天皇 周防沖で暴風に遭遇

周防国都濃郡(山口県徳山市大字下上)神上神社

御祭神 神武天皇 由緒 皇軍が西から進航中に台風に巻き込まれ、徳山湾奥深くに待避し、当社近くで仮泊したとの伝承がある。

また、陸路当地に着いたとも言われており、海陸並進の態勢であったと推測できる。

14 神武天皇 安芸に立ち寄る

安芸国安芸郡(広島県安芸郡府中町)多家神社

御祭神 神武天皇 由緒 水陸の要衝に鎮座。誰曽の杜と言う。当地の安芸都彦は皇師を迎え入れたと伝わる。往古は楠木が繁茂していた地で、切り株が発掘されている。やはり船を造ったのであろう。『紀』では2ヶ月、『記』では、7年滞在。7年の滞在ならば軍と武器を拡充、兵糧を蓄える、情報の収集など、大和入りに備えての準備を行ったのであろう。

15 神武天皇 吉備高島に留まる 記8年、紀3年

●備後国沼隈郡(広島県福山市田尻町)八幡神社(武宮)

御祭神 合祀 神武天皇 由緒 王ヶ峯の山頂は神武天皇国見の所と伝えられる。中腹に八幡神社が鎮座、元は武宮とよばれた。南麓の左方に纜石(ともづないし)があり、神武天皇が船を繋いだ石とされる。

●備中国小田郡(岡山県笠岡市神島外浦)神島神社

御祭神 興世姫命 神日本磐余彦命 由緒 吉備高島に八年間 駐屯後、海上より熊野に至り大和平定後、橿原の地に第一代践祚の大偉業を成し給う。妃興世姫命は、部下 を率いて駐留され天業を扶翼し奉りて此の地に崩す。

●備前国児島郡(岡山県岡山市宮浦)高島神社

御祭神 由緒 児島湾と水島湾の間は藤戸の航道であった。児島湾頭に浮かぶ高島が神武天皇の高島行宮跡とされている。高島神社は対岸の宮浦に遷座している。

●備前国上道郡(岡山県岡山市祇園)龍之口八幡宮(高島神社)

御祭神 神武天皇 由緒 和名抄 に見える上道郡上道郷の故地で国府が置かれた所。古来より「高島さん」と称えられていた。高島宮址と言われる。

紀では高島宮で3年間留まり、記で8年、船舶を揃え、兵器や糧食を蓄えて、一挙に天下を平定しようと思われた。

神武天皇が留まった土地は比較的低地で、水酸化鉄(スズ)の出来る場所だった。ここで鉄を採取し、武器をこしらえたのであろう。

16 神武天皇、速吸門で珍彦に出会う

摂津国菟原郡(兵庫県神戸市東灘区本山北町)保久良神社 御祭神 配神 椎根津彦命 由緒 社頭の灯明台の神火は灘の一つ火として崇拝せられ、昔から航海者等の一針路となっている。これらの事は祖神(珍彦)の代表的事蹟である海路嚮導の行為である。

『日本書記』では、豊予水道をあてるが、『古事記』では、明石海峡付近としている。水先案内が必要なのは、明石海峡以降と思われ、特に河内湖への侵入が難題だったのだろう。

神武東征譚

神奈備にようこそ |