紀伊續風土記 巻之四 若山上 若山神社部から

内 町

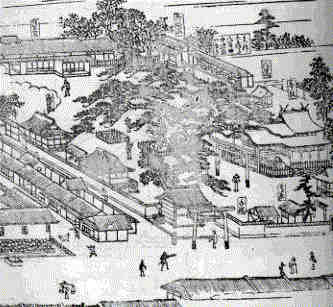

○朝椋神社 境内周五十八間 禁殺生

本 社 二間 二間半 外尾三間三間半 神楽所 齋館

廰 舎 五間 二間半 神庫 廐

繪馬所 鳥居

末社四社

天照大神宮 子守勝手神社

八幡宮 小祠四社相殿

延喜式神名帳名草郡朝椋神社

本國神名帳名草郡従四位上朝椋神

鷺ノ森にあり 樟の大樹や白鷺常に其上に群集る

土人仍て鷺ノ森ノ神社といふ 此樹永録六年(1563年)鷺ノ森御坊造営の時代て材とす今對面所の椽板是なりといへり

又九頭大明神と神す宇治内町 本町通より西 産土神なり

按するに延喜式土佐ノ國土佐郡朝倉ノ神社あり

此御神と同神にて天石帆別[アメノイハホワケノ]命を祀るならむ

天石帆別は國栖[クズ]の祖神なるを以て國栖明神と稱[トナヘ]しに郡中九頭[クズ]ノ神多くして唱への近きに因て誤り混して九頭明神となししなり

其詳なるは神社考定部に辨せり

此神社國亂に罹[カゝリ]て衰癈に至り永禄六年(1563年)社邊に本願寺道場を築て鷺森御坊と稱す

慶長六年(1601年)淺野家より六十四石の地を道場の鋪地に寄附せしより此神の社地其區域に入りて今僅に社下の地のみ神地たることを得たり

然れとも元和(1615年)以来社殿稍々舊に復し壮麗殆古に加はれり

神主を杉原氏といふ 樟の大樹や白鷺常に其上に群集る

土人仍て鷺ノ森ノ神社といふ 此樹永録六年(1563年)鷺ノ森御坊造営の時代て材とす今對面所の椽板是なりといへり

又九頭大明神と神す宇治内町 本町通より西 産土神なり

按するに延喜式土佐ノ國土佐郡朝倉ノ神社あり

此御神と同神にて天石帆別[アメノイハホワケノ]命を祀るならむ

天石帆別は國栖[クズ]の祖神なるを以て國栖明神と稱[トナヘ]しに郡中九頭[クズ]ノ神多くして唱への近きに因て誤り混して九頭明神となししなり

其詳なるは神社考定部に辨せり

此神社國亂に罹[カゝリ]て衰癈に至り永禄六年(1563年)社邊に本願寺道場を築て鷺森御坊と稱す

慶長六年(1601年)淺野家より六十四石の地を道場の鋪地に寄附せしより此神の社地其區域に入りて今僅に社下の地のみ神地たることを得たり

然れとも元和(1615年)以来社殿稍々舊に復し壮麗殆古に加はれり

神主を杉原氏といふ

|  朝椋神社 あさくら

朝椋神社 あさくら 朝椋神社 あさくら

朝椋神社 あさくら