千種神社(あしがみさん) 千種神社(あしがみさん)

海南市重根1125 its-mo

遠景 左側の楠の木は地蔵尊を巻き込んでしまった。

宇賀部神社・杉尾神社・千種神社 三社の由緒

名草の邑の名草戸畔はおそらくは卑弥呼と同じく国の祭政を統べっていた女王であった。

そこに侵略してきたのが磐余彦(神武天皇)の軍である。食料・物資と兵士の調達、紀ノ川の水運の確保などこの地は大和攻略とその後の政権維持の戦略上の拠点であり、完全に制圧する必要があったのだろう。

女王軍の抵抗むなしく、名草戸畔は残酷にも頭、胴、足と切り刻まれたのである。

日本書記には「賊を誅す」とあるが、負ければ賊軍あつかいである。邑人は捨て置かれた頭、胴、足をそれぞれ葬り、祀ったのである。*1

その三社を紹介する。 地元の人々の生活の中で言い伝えられてきた伝承は息が長い。そこに神社の形をとると一層長く伝えられるものである。

交通

オレンジバス重根農協南東約300m

祭神

草野姫命

配祀 熊野速玉神、八王子神、天照皇大神、大山須見神、皇大神、猿田彦神、須佐男神、大山咋命、市杵島姫神

摂社

熊野神社、大神社、八王子神社、里神社、祇園神社、山王神社、厳島神社、金刀比羅神社、秋葉神社、若宮八幡神社

鳥居と拝殿 やや右側の神木の檜が枝を広げている。

由緒

小高い丘の上に鎮座している質素な感じの古い神社。神社名を記して掲げられている額は竈山神社の宮司の手になるものである。名草姫を惨殺した仲間の五瀬の命を祀る神社の宮司である。恩讐を越えて弔っているのであろうか。

御神木の檜はすごい。二本の足を天に向かって立てている。木の股であるY字型は神座であり、神聖まものとされ豊饒の象徴でもある。

古くは百草神社と称した。旧記に「百草明神は人皇第三十六代孝徳天皇大化三丁未年雨ノ森といふ所へ御鎮座、右末社七社有」とある。

神木の檜と社殿

本殿

お姿

遠くから楠木の姿がよく見える。

また神木の二股の檜は足神の名そのものの姿である。小生の母親の父(母方の祖父)が戦前、この神社の神官をしていたと聞いたことがある。

お祭り

10月 15日 例祭

したたかな名草邑の住人

さて、古事記には五穀の起源を語る神話として、須佐之男の命が大気都比売(おおけつひめ)を殺した際、姫の体の各所に五穀が発生するとの話がある。

モルッカ諸島の神話にも、「殺された死体を切断して各所に埋めると、死体は芋等に変わった」との、食物起源を語るものがある。*2

土偶は女性を象っている物が多く、やはり壊されて各所に埋められている。これも五穀豊穣の祈念であったとされている。

新しい支配者に殺された元の支配者名草姫の遺体は、南方諸島と照葉樹林文化を共有する名草の人々の手によって手厚く葬むられたのであるが、

この際、この地名草邑の五穀豊穣を祈念して遺体を切り刻み、葬ったものとも推定できる。地を耕す者はしたたかなのである。

|

紀伊續風土記 巻之十八 名草郡 重根郷 伏山村から

○百草大明神社 境内 東西三十間 南北二十八間

本社四社

瑞 籬 拝 殿 鳥 居 観音堂

鐘 楼 穀屋神宮寺 真言宗古義 京勧修寺末

田津原伏山大谷三箇村の産土神成り 祀神詳ならす 村民は本地佛を称して北より数えて観音阿弥陀不動文殊と呼へり 百草は地名と見ゆ 応永(1394〜)永正(1504〜)なとの文書に百草ノ森の名見えたり 播川禅林寺蔵 当社旧は乾の方三町許田中字を森といぐ地にありしといふ

|

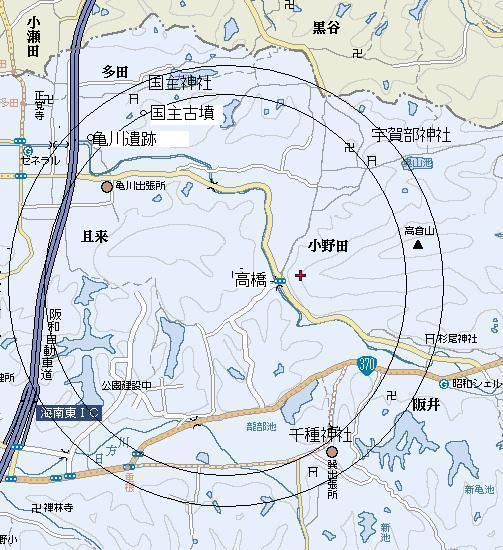

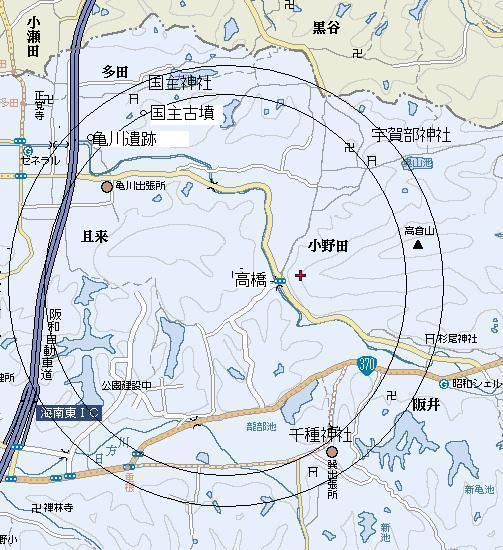

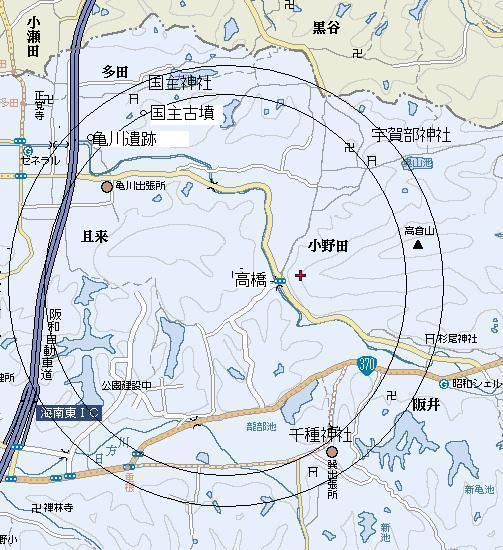

名草戸畔縁の神社は同一円周上にあり、多田の国主神社もそうなのだ。

|

『平成祭礼データCD』神社本庁

古くは「百草神社」(ももくさ)と呼ばれた。勧請年月日が詳かではないが、『紀伊続風土記』に「田津原、伏山、大谷、三ヶ村の産土神なり。祀神詳かならず、百草は地名と見ゆ。応永・永正などの文書に百草の森の名見えたり云々」とある。旧記に「百草明神は人皇第三十六代孝徳天皇大化三丁末年雨ノ森と言ふ所へ御鎮座、右末社七社有云々」とある。「雨ノ森」とは百草の森のことと考えられるので、いずれにしても相当古くからのものと思われる。明治四十三年、熊野神社(海南市別所)及び八王子神社(海南市扱沢)を合祀、社号を千種神社と改めた。いつのころからか、神前に履物を供え、足腰の無病を祈る風習があり、足神様として崇められている。

境内には樹令七百年を越える老楠があり、中に地蔵を巻き込んでいる。里謡に「行たら見て来ら、重根の宮の、楠に巻かれた地蔵様」というのがあるが、今はその部分はコブになっていて地蔵様は見えない。

|

参考文献 *1 謎の巨大氏族・紀氏(内倉武久)三一書房

*2 日本の神々(平野仁啓)講談社現代新書

和歌山県神社誌

平成祭礼データ 神社本庁

紀の国 古代史街道

丹生都姫伝承

神奈備にようこそに戻る |