宇須井原神社 宇須井原神社

和歌山市宇須2-359 its-mo

鳥居

交通案内

南海バス車庫前 東200m

祭神

宇須神社 宇須彦神

勧請 伊弉諾神、伊弉冉神、事解男神

井原神社 天照皇大神、豐受大神

摂社 稲荷神社、天満社、金刀比羅社、火伏社

由緒

宇須神社 創立年間は不詳。記紀の神武東征紀に、速吸之水門に至った時に一魚人が乗船して来た。

天皇之を招き名を聞くに、臣は是国神なり、名を珍彦と云い曲浦に釣魚す。 今天神の子来り給うを聞き奉迎すと。そこで名を権根津彦と賜う、これ即ち始祖である。

熊野勧請神 六十七代三条院の勅願により、長和二辛亥年熊野三所権現を此地へ勧請した。

井原神社 慶安年間(西暦一六四八年)三代将軍徳川家光時代に若州井原郷の人此地に来りて再建、故に井原明神と称した。

明治六年四月村社に列し井原神社。古来より疱瘡の神。

明治四一年合併。

お姿

本殿は木造銅板葺き流れ造。

昔はこの辺りまで海岸であった。

社殿

お祭り

秋季例祭 10月13日

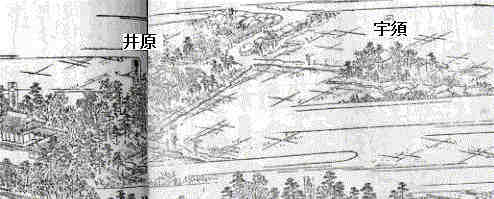

紀伊国名所図絵

紀伊續風土記 巻之二十一 海部郡 雑賀荘上 宇須村から

宇須或いは宇津とも書く 宇津は宇治と同じ訓なるへし 景行紀に紀直祖菟道彦といふを

国造舊記に宇遅比古に作る 古事記には宇豆比古に作る 是宇津宇治通する証なり 宇治は内の義にて海川なと外にありて其内にある地をいふ

此地古東は名草濱の入海にて 西また和歌浦よりの入海なり

○宇須権現社 境内周二町餘

本 社 拝 殿

末社三社 金毘羅社 稲荷社 牛頭天王社

村の北にあり 是地繁昌の時は社殿等荘厳なりしに天正の兵 に罹り惟礎のみ残れり に罹り惟礎のみ残れり

以下略

|

紀伊續風土記 巻之二十一 海部郡 雑賀荘上 井原村から

○井原明神社 境内周七十八間

本 社 廳 納幣所

末社四社 稲荷社 八幡宮 恵毘比須社 大黒天社

井原町の坤隅にあり 井原町の産土神なり 土人相傳ふ當社は慶安年間(1648年-)若州井原郷の人此地に來り建立する社にして祀神は伊勢兩宮なり

井原郷の人祀る所なるを以て井原明神といふとなり井原町の名も是より出たるなるへし 神主三浦氏あり

|

古代史街道 紀ノ国編

神奈備にようこそに戻る |