矢宮神社 矢宮神社

和歌山市関戸1-2 mapfan

交通案内

和歌山市バス秋葉山下車西へ5分

祭神

賀茂建角身之命 合 吉井駒嶋之大神

摂社 稲荷社

由緒

神武東征の物語で紀の國の名草戸畔を誅すると出ているが、上陸後陣地を構えたとの伝承のある地である。矢の宮の名の言われでもある。

その由緒を持って、この地を祭りの場所としたとされる。

創祀は矢多部氏とされ、八咫烏命またの名を賀茂建津之身命を上祖としていた。矢多部氏の宮を矢の宮と呼んだとの説があり、この方がまだ信憑性が高そうだ。

八咫烏命は神武天皇東征の際、紀の国熊野から大和を目指したが、山中嶮絶して進退きわまった時に、鳥の如く木から木へ飛翔して軍を導いたとされる。

また時には賊将の陣営に到り降伏を勧めるなどの活躍が記紀に記されている。熊野吉野を行き来を司った山の民であり、一種の忍びであった。

戦国時代、織田信長に雑賀党が攻められた時、村民が神助を祈ったところ「敵兵三月三日干潮を待って攻め来らん。われ村民のため海潮を退かしめず」との神託のとおり、

当日は大潮満々として敵兵は雑賀川を渡れず進攻を免れたという口碑がある。

お姿

槙や楠木などの木が鬱蒼としている。

社殿 97.10.26 16時

お祭り

大祓 6月30日 茅の輪神事

秋季例大祭 10月13日

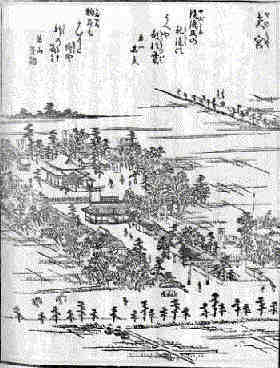

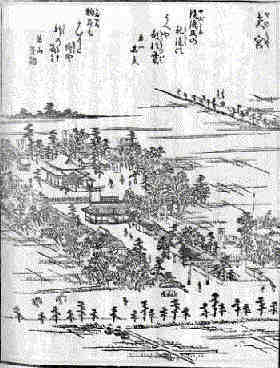

紀伊国名所図絵

紀伊續風土記 巻之二十一 海部郡 雑賀荘上 關戸村から

○矢宮 境内周三町半餘 馬塲 禁殺生

本 社 廳 御供所 神楽所 瑞籬

馬役所 鳥 居 二基

末社四社 伊勢太神 大国玉神 合殿 住吉明神 春日明神 合殿

稲荷社二社

村の北にあり 關戸西濱宇須 屋小雑賀五箇村の産土神なり

古荘中二十一箇村の産土神なれとも外の村は一村の産土神を別に祀るを以て今は此五箇村専此神社を産土神とせり

社傳にいふ祀神矢田姓の祖神魂命(カンムスビ)の孫武津之身(タケツノミ)命なり

因て矢宮と稱す

天正五(1577)年織田公雑賀を攻る時村民社に集り神助を祈りしに神女巫に託していはく

敵兵三月三日潮の涸れるを待て攻來るへし

吾村民の為に海潮を退くることなかるへしと告く

三月三日果して神の告の如く潮満て敵兵雑賀川を渡る事を得す

村中侵掠を免れしとそ

又村民の傳に古は雑賀荘二十一箇村の産土神にして兩部の地なり

権現山の北に其時の鳥居の跡ありといふ

社傳にも社領五町三段十二歩

浅野家検地のとき没収せられたりといふ

然れとも當社古に見はるヽ事なく舊記等は傳ははるものなし

意ふに天正の亂に霊験ありしより人々感載尊崇して雑賀荘中の氏神とは稱し奉れるなるへし

今社地の後の畠に矢田の坪といふ字あり 屋小雑賀五箇村の産土神なり

古荘中二十一箇村の産土神なれとも外の村は一村の産土神を別に祀るを以て今は此五箇村専此神社を産土神とせり

社傳にいふ祀神矢田姓の祖神魂命(カンムスビ)の孫武津之身(タケツノミ)命なり

因て矢宮と稱す

天正五(1577)年織田公雑賀を攻る時村民社に集り神助を祈りしに神女巫に託していはく

敵兵三月三日潮の涸れるを待て攻來るへし

吾村民の為に海潮を退くることなかるへしと告く

三月三日果して神の告の如く潮満て敵兵雑賀川を渡る事を得す

村中侵掠を免れしとそ

又村民の傳に古は雑賀荘二十一箇村の産土神にして兩部の地なり

権現山の北に其時の鳥居の跡ありといふ

社傳にも社領五町三段十二歩

浅野家検地のとき没収せられたりといふ

然れとも當社古に見はるヽ事なく舊記等は傳ははるものなし

意ふに天正の亂に霊験ありしより人々感載尊崇して雑賀荘中の氏神とは稱し奉れるなるへし

今社地の後の畠に矢田の坪といふ字あり

以下略

|

古代史街道 紀ノ国編

神武東征の地

神奈備にようこそに戻る

|  矢宮神社

矢宮神社

屋小雑賀五箇村の産土神なり

古荘中二十一箇村の産土神なれとも外の村は一村の産土神を別に祀るを以て今は此五箇村専此神社を産土神とせり

社傳にいふ祀神矢田姓の祖神魂命(カンムスビ)の孫武津之身(タケツノミ)命なり

因て矢宮と稱す

天正五(1577)年織田公雑賀を攻る時村民社に集り神助を祈りしに神女巫に託していはく

敵兵三月三日潮の涸れるを待て攻來るへし

吾村民の為に海潮を退くることなかるへしと告く

三月三日果して神の告の如く潮満て敵兵雑賀川を渡る事を得す

村中侵掠を免れしとそ

又村民の傳に古は雑賀荘二十一箇村の産土神にして兩部の地なり

権現山の北に其時の鳥居の跡ありといふ

社傳にも社領五町三段十二歩

浅野家検地のとき没収せられたりといふ

然れとも當社古に見はるヽ事なく舊記等は傳ははるものなし

意ふに天正の亂に霊験ありしより人々感載尊崇して雑賀荘中の氏神とは稱し奉れるなるへし

今社地の後の畠に矢田の坪といふ字あり

屋小雑賀五箇村の産土神なり

古荘中二十一箇村の産土神なれとも外の村は一村の産土神を別に祀るを以て今は此五箇村専此神社を産土神とせり

社傳にいふ祀神矢田姓の祖神魂命(カンムスビ)の孫武津之身(タケツノミ)命なり

因て矢宮と稱す

天正五(1577)年織田公雑賀を攻る時村民社に集り神助を祈りしに神女巫に託していはく

敵兵三月三日潮の涸れるを待て攻來るへし

吾村民の為に海潮を退くることなかるへしと告く

三月三日果して神の告の如く潮満て敵兵雑賀川を渡る事を得す

村中侵掠を免れしとそ

又村民の傳に古は雑賀荘二十一箇村の産土神にして兩部の地なり

権現山の北に其時の鳥居の跡ありといふ

社傳にも社領五町三段十二歩

浅野家検地のとき没収せられたりといふ

然れとも當社古に見はるヽ事なく舊記等は傳ははるものなし

意ふに天正の亂に霊験ありしより人々感載尊崇して雑賀荘中の氏神とは稱し奉れるなるへし

今社地の後の畠に矢田の坪といふ字あり