| [5390] Re[5382][5377][5376][5372][5366][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗 かたばみ [Url] | 2009/12/29(Tue) 22:02 [Reply] |

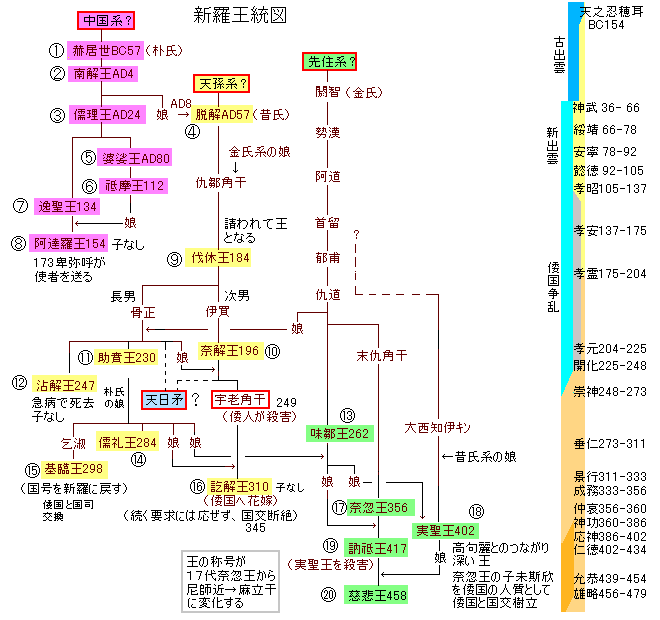

| 5382 >新羅の王になった鸕鶿草葺不合尊の子、稲飯命が脱解王か? 私はそうだとみています。 ただし鵜草葺不合尊がどういう存在か、稲飯命や神武との関係には注意が必要と思います。 ある系譜に別の系譜の重要人物をはめこんで、ある系譜の人物であるように書き換えるのは書紀の常套手段だから(^^; 新羅の王には3系譜があります。 始祖とする赫居世の系譜、それを引き継いだ「天孫」脱解系譜、そしておそらくは先住者の閼智系譜。  倭王朝と反目するようになるのは脱解系譜末期~閼智系譜の王になってからです(成務333-356~仲哀356-360)。 それまでは遠くなったとはいえ倭王朝と縁戚関係にあった。 天日矛命の渡来もその縁戚関係によるもので、持参宝物のチェックはその確認でしょう。 このあたり、半島情勢と倭国の関係は絶好の青草ネタでもありまして、双方をつきあわせるとなかなか面白い。 ちなみに三国史記の年代は正確だとみています。中国との関係が密であり三国に関連する記事をまとめてはごまかせない。 日食記事が多数ありますが、これは中国でのことで半島での事象ではないですね(シミュレートすればわかる)。 なお百済本紀については、肖古王166と仇首王214、近肖古王346と近仇首王375、が登場していて明らかに神功紀年代とのつじつま合わせの改ざんがみえます。 百済本紀の原本が百済脱出者によって日本でまとめられ、書紀編纂の干渉化にあったためだとみています。 同じ王名が連なって2度も登場するもんか(^^; これは神功紀の実年代を知る重要な手がかりとなります(近肖古王に一致させればよい)。 なお、伽耶を含めて四国史記でもよいはずだけど、伽耶はほとんどの年代を通じて倭国(神武朝および出雲)と密であり、属国化時代もあり、新羅からは自らの領土とみなしているために国としては書かれなかったと考えています。 | |

| [5389] Re[5378][5373][5371][5365][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗/星の神話 多美 | 2009/12/28(Mon) 08:20 [Reply] |

| > ウエツフミは吾郷清彦氏の注解本と田中勝也氏の注解本を所持していますが、インターネット上の田中勝也版が簡便です。 > なお、神々による「ホラー的非人道的行為」も書かれていて、田中勝也版ではその部分が削除されています。 > (吾郷清彦版は総じて、信仰的解釈の要素が多い) > 以下うんと青草(^^; > 他人にみられてもわからないようにするための暗号化です。 書き出してみましたが、まったく見当もつきません。 http://cgi.coara.or.jp/~fukura/uetufumi/index.html 『上紀(うえつふみ』第二綴 第三章 星神の誕生 (火之夜芸速女命) むつ魂星(たまつつ)の神= きさ魂星(たまつつ)の神= いや魂星(たまつつ)の神= うた魂星(たまつつ)の神= さな魂星(たまつつ)の神= みな魂星(たまつつ)の神= ふく魂星(たまつつ)の神= はや魂星(たまつつ)の神= なか魂星(たまつつ)の神= かむ魂星(たまつつ)の神= しら魂星(たまつつ)の神= しつ魂星(たまつつ)の神= (天渡国渡十百座志那都産巣日命・妹志那都比売命) 風星(かさつつ)の神= 風女星(かさめつつ)の神= 霞尾星(かすをつつ)の神= 気霧星(ききりつつ)の神= あかゆ星(つつ)の神= あかゐ星(つつ)の神= 露茅星(つゆちつつ)の神= 芽霜星(めしもつつ)の神= 斎雪星(いゆきつつ)の神= 吹雪星(ふぶきつつ)の神= 大雨星(おおあまつつ)の神= 大降星(おおもりつつ)の神= (彌都波能売命) あれぬ星(つつ)の神= あれほ星(つつ)の神= いどみ星(つつ)の神= うるき星(つつ)の神= とぢ星(つつ)の神= うほヤ星(つつ)の神= 八百星(やももつつ)の神= うみ星(つつ)の神= とみ星(つつ)の神= 彦星(ひこつつ)の神= (埴山比古命・埴山比売命) すゐ星(つつ)の神= やみ星(つつ)の神= とみ星(つつ)の神= つゐ星(つつ)の神= なこ星(つつ)の神= なか星(つつ)の神= あれ星(つつ)の神= つま星(つつ)の神= みつぼ星(つつ)の神= 多多羅星(たたらつつ)の神= とろ星(つつ)の神= かき星(つつ)の神= たかを星(つつ)の神= とい星(つつ)の神= | |

| [5388] Re[5387]訂正 くず | 2009/12/28(Mon) 06:39 [Reply] |

| > 須恵器編年 > > TK23形式・・・・・・夢村土城関連遺構出土(漢城陥落475年の前) > ↓ 須恵器に百済地域の影響が見られる。 > 雄略天皇の親百済政策。 > TK208形式・・・・・長野の積石塚墓制に画期(合掌形石室) > すみません、間違えました。 須恵器編年 TK208形式・・・長野の積石塚墓制に画期(合掌形石室) ↓ TK23形式・・・・夢村土城関連遺構出土(漢城陥落475年の前) でした。 > 漢城を追われ南下した百済の文周王は熊津(公州)に遷都しましたが、 > 面白いことにこの公州にこの合掌形石室の墳墓があります。 > 柿木洞古墳群に見られ時代は公州のものがあとだとか。 > > 継体紀に百済の使者として来日した倭人系官僚、斯那奴阿比多(しなのあひた)の名が見えます。 > 新潟の上越市長浜に阿比多神社 > http://www.genbu.net/data/etigo/ahita_title.htm > 科野氏か^^ > この人欽明天皇にも関わっており金刺氏とも関係あるかもしれません。 > > 大きくは4世紀末の高句麗との抗争の末、安曇氏が経由して長野に馬と高句麗系の人々(戦争捕虜か)が入り、 > その後高句麗の百済侵攻(475年)で南下を余儀なくされた漢江流域の馬養に携わって人々 > (積石塚が多いそうです) > 彼らが雄略帝によって保護され、長野の地へ移って馬を育てたのではないでしょうか。 > もちろん馬を倭国の軍事や流通に利用する目的です^^ > > >諏訪舟古墳の蛇行剣 > > 蛇行剣を稲妻形と見ると建御名方神を諏訪に封じた建御雷神の関係かも^^ > 多氏との関連を考えています。 > > ○朝来の粟鹿神社(大三輪氏の系図を残す)の近隣、茶すり山古墳から蛇行剣2本。 > ○最古と思われる蛇行剣は4世紀、北九州市の南方裏山古墳から出土です。 > ○宮崎県延岡市の南方古墳群から蛇行剣出土。 > ○播磨國風土記 讃容郡条から概略。 > 丸部具という人が、河内の國兔寸(とのき)村から剣を買った。 > その家が滅びた後、家のあとからその剣が出てきた。 > 柄は朽ちてしまっていたが刀身は錆びてもおらず、 > 鍛冶屋に打ち直してもらおうとしたが、剣が蛇のように伸び縮みして造れなかった・・ > この宝剣を蛇行剣と見れるかも。(時代は天智天皇の時代です。) > > 所有者は丸部なので和迩氏(大三輪氏と同族)か^^ > 大三輪(太田々根子)氏の系譜はおそらく多氏同系と見ています。 > 粟鹿大明神元記では大田根子の父の亦名を神田々根子としています。 > 住吉大社神代記の記事との関連から船木氏(多氏)との関連が窺えると思います。 > 宗形(南方)氏、和迩氏の系統に阿田(隼人)も関係していそうには思っています。 > | |

| [5387] Re[5383]: RE:出雲と高句麗 くず | 2009/12/27(Sun) 16:49 [Reply] |

| とみたさん、 > 奈良県都祁は神祭の多(大)氏で都祁直。科野の国造も千曲川の畔に森将軍塚を造る。4世紀中葉とされる。大和の都祁と同族と唱えているそうです。 森将軍塚は尾根上に作られた前方後円墳(正確には後円部は半月のような形)。 石室は大きさこそ巨大ですが竪穴式石室で副葬品にも三角縁神獣鏡があったり、 畿内大和王権との関わりが窺える古墳です。 多氏の別れとする科野(国造)氏であったかもしれませんね。 > 4-5世紀代の科野直が首長で、5世紀中葉以降に飯田地方に中心が移る。信濃の地方豪族の本拠地が移った。科野氏一族・金刺氏の台頭。倭王権に服属したのでしょうか。諏訪神社も多氏が大祝とは関連があるのでしょうか。 > 壬申の乱のとき、大海人皇子に味方して駆けつけたのは飯田の騎馬であったらしい。 5世紀中葉からの飯田への権力移動は、雄略帝の東方制圧と官道整備に付随したものとみています。 軍事上馬の生産と陸上交通網の整備は一体のものと見ます。 日本海→千曲川の水運は冬に難点があります。日本海の海荒れと大量の降雪です。 長野の大室古墳群では初代入植者のものと思われる合掌形石室を持つ積石塚が知られますが、 合掌形石室を持つ第168号墳出土の須恵器はTK208様式。 合掌形石室を持つ中野市の金鎧山古墳出土の須恵器も同じTK208形式並行です。 http://www.city.nakano.nagano.jp/city/shogai/bunkazai/shiseki/siseki010.htm TK208形式は須恵器編年で5世紀後半があてられています。 高句麗が百済に攻め入り首都、漢城が落とされた乙卯の変がAD475年で、 関連する夢村土城の遺構から出ている須恵器TK23型式がこのTK208に前段階にあたります。 須恵器編年 TK23形式・・・・・・夢村土城関連遺構出土(漢城陥落475年の前) ↓ 須恵器に百済地域の影響が見られる。 雄略天皇の親百済政策。 TK208形式・・・・・長野の積石塚墓制に画期(合掌形石室) 漢城を追われ南下した百済の文周王は熊津(公州)に遷都しましたが、 面白いことにこの公州にこの合掌形石室の墳墓があります。 柿木洞古墳群に見られ時代は公州のものがあとだとか。 継体紀に百済の使者として来日した倭人系官僚、斯那奴阿比多(しなのあひた)の名が見えます。 新潟の上越市長浜に阿比多神社 http://www.genbu.net/data/etigo/ahita_title.htm 科野氏か^^ この人欽明天皇にも関わっており金刺氏とも関係あるかもしれません。 大きくは4世紀末の高句麗との抗争の末、安曇氏が経由して長野に馬と高句麗系の人々(戦争捕虜か)が入り、 その後高句麗の百済侵攻(475年)で南下を余儀なくされた漢江流域の馬養に携わって人々 (積石塚が多いそうです) 彼らが雄略帝によって保護され、長野の地へ移って馬を育てたのではないでしょうか。 もちろん馬を倭国の軍事や流通に利用する目的です^^ >諏訪舟古墳の蛇行剣 蛇行剣を稲妻形と見ると建御名方神を諏訪に封じた建御雷神の関係かも^^ 多氏との関連を考えています。 ○朝来の粟鹿神社(大三輪氏の系図を残す)の近隣、茶すり山古墳から蛇行剣2本。 ○最古と思われる蛇行剣は4世紀、北九州市の南方裏山古墳から出土です。 ○宮崎県延岡市の南方古墳群から蛇行剣出土。 ○播磨國風土記 讃容郡条から概略。 丸部具という人が、河内の國兔寸(とのき)村から剣を買った。 その家が滅びた後、家のあとからその剣が出てきた。 柄は朽ちてしまっていたが刀身は錆びてもおらず、 鍛冶屋に打ち直してもらおうとしたが、剣が蛇のように伸び縮みして造れなかった・・ この宝剣を蛇行剣と見れるかも。(時代は天智天皇の時代です。) 所有者は丸部なので和迩氏(大三輪氏と同族)か^^ 大三輪(太田々根子)氏の系譜はおそらく多氏同系と見ています。 粟鹿大明神元記では大田根子の父の亦名を神田々根子としています。 住吉大社神代記の記事との関連から船木氏(多氏)との関連が窺えると思います。 宗形(南方)氏、和迩氏の系統に阿田(隼人)も関係していそうには思っています。 | |

| [5386] Re[5380][5376][5372][5366][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗 くず | 2009/12/27(Sun) 01:38 [Reply] |

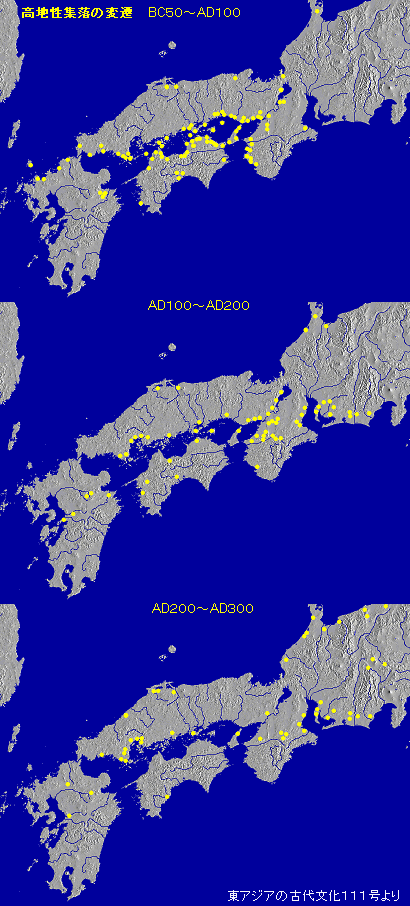

| かたばみさん、 > 高地性集落は「砦ないし監視所」である、とみています(例外はあると思いますけど) 妙高市の斐太遺跡、[5376]で北陸西南方面からと書きましたが間違いでした。 出土土器は北陸東北方面、能登以東の土器のようです。四隅突出墓圏より東の人々か。 弥生⇔古墳の境に、30年~50年という短期間に200件以上の集落です。 この時期に越の各所に出来る高地性集落は瀬戸内周辺のものとは少し毛色が違うように思います。 > 北東側から大分川ないし由布川経由の「侵入者」を防衛するため・・侵入者とは奴国の神武軍 興味深いお話です。今色々周辺探索中^^ > これも出雲を考える発想のひとつでした。HPの10章の餅鉄と蝦夷参照 > http://www.asahi-net.or.jp/~vm3s-kwkm/kodai/kk10.html 柳沢遺跡の銅鐸、銅戈発見前に書かれているのですね! 弥生期の長野は近隣(関東、北陸)に比較し鉄器の出土量が多いのは確かです。 中期、後期で200点ほどが見つかっています。(2001年の資料) 鉄釧は長野盆地に明らかな分布の中心があり、ここで製作されたものと見て間違いないのでしょうが、 素材の鉄がどこから来ているかは不明。 中期には榎田遺跡と松原遺跡で大量に造られた太形蛤刃石斧が広く北陸方面まで流通しており、 その時点で鉄斧主体に切り替えられるほど鉄素材に恵まれていたわけではなさそうです。 鉄器出土量が増えるのは弥生後期から。 諏訪周辺や高地の縄文文化は壊滅的でも、鮭が遡上し降雪の少ない千曲川中流域には、 彼らの文化が残っていました。 縄文晩期からの長野の氷式土器と同じ文様のものが、兵庫の弥生初期の遺跡で見つかっています。 情報提供者であったかも^^ > そして、先住縄文文化と交易者の文化、ついで建御名方命の文化が交錯してミシャグチやモリヤなどの複雑な状況が生じていった・・と推定。 近年掘られていた諏訪鉄山は褐鉄鉱の鉱山だそうです。 黒姫山系では(今もほってるのかな~?)褐鉄鉱の露天掘りがされています。 前も掲載させて頂いたのですが、写真掲示板に戸隠(現在は信濃町)の褐鉄鉱帯(古池の西)を流れる小川の写真を再び。 ミシャクジでしょうかね^^ | |

| [5385] Re[5376][5372][5366][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗 素人 | 2009/12/26(Sat) 21:54 [Reply] |

| 遅れた書き込みで失礼します。 >> 先の原文からは、景行時代では越路の浜(上越市?)~野尻湖~長野市~諏訪といった交易ルートがあったとみえます。 >> 蝦夷が諏訪へはいって何らかの影響を与える可能性があるかどうか。 >現在でも長野盆地から日本海へ抜けるのに一般的なのは上記の経路となります。 前に諏訪の黒曜石について書き込みさせていただきましたが、諏訪の黒曜石が日本海に至ったとされるルートであり、日本海側・姫川近くの長者ヶ原遺跡の翡翠の勾玉が諏訪から関東平野に抜けたとされるルートでもあるようです。 重要な交易路であったかもしれません。青草でした。 | |

| [5384] Re[5382][5377][5376][5372][5366][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗 神奈備 | 2009/12/26(Sat) 16:15 [Reply] |

| > 安曇磯良が志賀島の名草と豊玉姫の子という繋がりで、 1.これは凄い伝承です。志賀島の名草とは神功皇后の頃に出てくる海人、磯良も同時代の伝承を持っています。名草と磯良がつながれば、以下の2と3との補強になりそうですが・・。 2.安曇氏の祖神の磯良は磯良丸または磯武良とも呼ばれています。磯武良は「いそのたける」と読めないことはなさそう。 3.鵜葺草葺不合命は「波限建:なぎさのたけ」となります。「波限」は名草に発音が似ています。波限を紀の国の名草とすれば、名草の建とはまさに、五十猛命そのもの。 2.~3.は http://kamnavi.jp/it/itake12.htm に10年ほど前に書いたので、どなたかが真に受けてwikipediaなどに引用されたのなら、本当に信用していいのかどうか、自己撞着で事故りそうな気分。 所で、この鵜葺草王朝を『所謂古史古伝』は51~73代と恐らくは1000年ほどの期間続いた王朝と見ているのでしょうか。ウエツフミも72代。朝鮮半島南部の上伽耶にあったとも思えず、近くでの可能性は大陸。皇室の祖先は姫氏とか周の太伯とかの伝承もありますので、そこの歴史が残っているとすれば凄いこと。 > [5375] 江戸後期の雨月物語では吉備津神社の神主の娘の名を磯良とします。 醜い安曇磯良は傀儡子の舞いの祖で百太夫とされています。従って吉備津神社の美人の磯良と縁組みするのを庄太夫と名をつけたのかも。太と少。 | |

| [5383] RE:出雲と高句麗 とみた | 2009/12/26(Sat) 14:30 [Reply] |

| くずさん >諏訪大祝は馬具を宝器とします。大祝は多氏の末裔。 神長官守屋氏は神降ろしを祭主しそこで役割分担が出来ていたのか・・・ 奈良県都祁は神祭の多(大)氏で都祁直。科野の国造も千曲川の畔に森将軍塚を造る。4世紀中葉とされる。大和の都祁と同族と唱えているそうです。 4-5世紀代の科野直が首長で、5世紀中葉以降に飯田地方に中心が移る。信濃の地方豪族の本拠地が移った。科野氏一族・金刺氏の台頭。倭王権に服属したのでしょうか。諏訪神社も多氏が大祝とは関連があるのでしょうか。 壬申の乱のとき、大海人皇子に味方して駆けつけたのは飯田の騎馬であったらしい。 私の興味は、諏訪市の守屋山山麓の丘陵800mの標高にあるフネ古墳です。この地は舟村というようです。鉄製の蛇行剣が出ています。この剣は宮崎、鹿児島を中心に出るから隼人と結びつける人もいますが短絡でしょう(海人は賛成です)。栃木小山(下野)の桑古墳にも出ますし、広島の大田川にも出ています。5世紀のものでしょうか。 洩矢と何か関係はないでしょうね?諏訪神社は上社から始まりましょう。 >古墳時代に入ると長野は積石塚が多くその墓制は高句麗と関係があったと考えられているようです。 約500基の積石塚が残る大室古墳群は5世紀中~7世紀。 北の須坂市にある八丁鎧塚1号墳が長野最古の積石塚で4世紀末か5世紀初頭。 おもしろいと思っているのは八丁鎧塚1号墳からは南方系貝釧が2点出ている事。 積石塚は確かに信州に多いようです。大室積石群は数が数百と多いですね。松本の薄川の畔に針塚がありますし、、これは高句麗の5部の一族が薄=須々岐=卦婁を名乗るから高句麗に関係があるでしょう。須坂の鎧塚は積石墳で且つ、獅子噛の金具の模様が、冬寿(高句麗に340年前後に前燕から亡命した司馬)の安丘3号墳の石柱の模様と相似だそうです。 積石塚は、信州から東の毛野国にも展開しています。 碓氷川の流域でしょうか、(高崎市)剣先長瀞西遺跡が注目されています。方形積石塚、韓式系軟質土器、馬の埋葬土坑と馬具が副葬されています。 利根川上流で川と山の斜面に挟まれた地にも積石塚がでています。渋川市の宇津野・有瀬遺跡です。北緯36度32分です。 | |

| [5382] Re[5377][5376][5372][5366][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗 くず | 2009/12/26(Sat) 03:10 [Reply] |

| > 200年前は「北九州地域が舶載銅鏡や鉄器で他地域を圧倒している」のでしょうが、邪馬台国の時代には九州から大和へと移動しつつあったのでしょう。 > 三国史記 (新羅本紀) 4代王「脱解尼師今(一云吐解)立。時年六十二。姓昔。妃阿孝夫人。脱解本多婆那國所生。其國在倭國東北一千里」 この多婆那國が丹波なら、倭国の東北一千里に丹波国。 一里は日本では約4kmで一千里は4000kmになりますが、 一里は本来1800尺で5世紀以前の朝鮮の尺約26cmでは468km。 丹後半島から福岡近辺までおおよそ500km、 まあ一千里もおおよそでしょうけれど、東北(多婆那國からは南西)という方位認識とあわせると、 当時の倭国は北部九州という事に^^ 志賀島(奴国)の亀仙人との共通性から、多婆那國は安曇系で丹波の奴国と見ると、 安曇磯良が志賀島の名草と豊玉姫の子という繋がりで、 彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊と重なるのかも、 新羅の王になった鸕鶿草葺不合尊の子、稲飯命が脱解王か?^^ 『新撰姓氏録』「是出於新良国 即為国主 稲飯命出於新羅国王者組合」 神武一家は安曇系? | |

| [5381] Re[5374]: 出雲と高句麗 くず | 2009/12/26(Sat) 02:07 [Reply] |

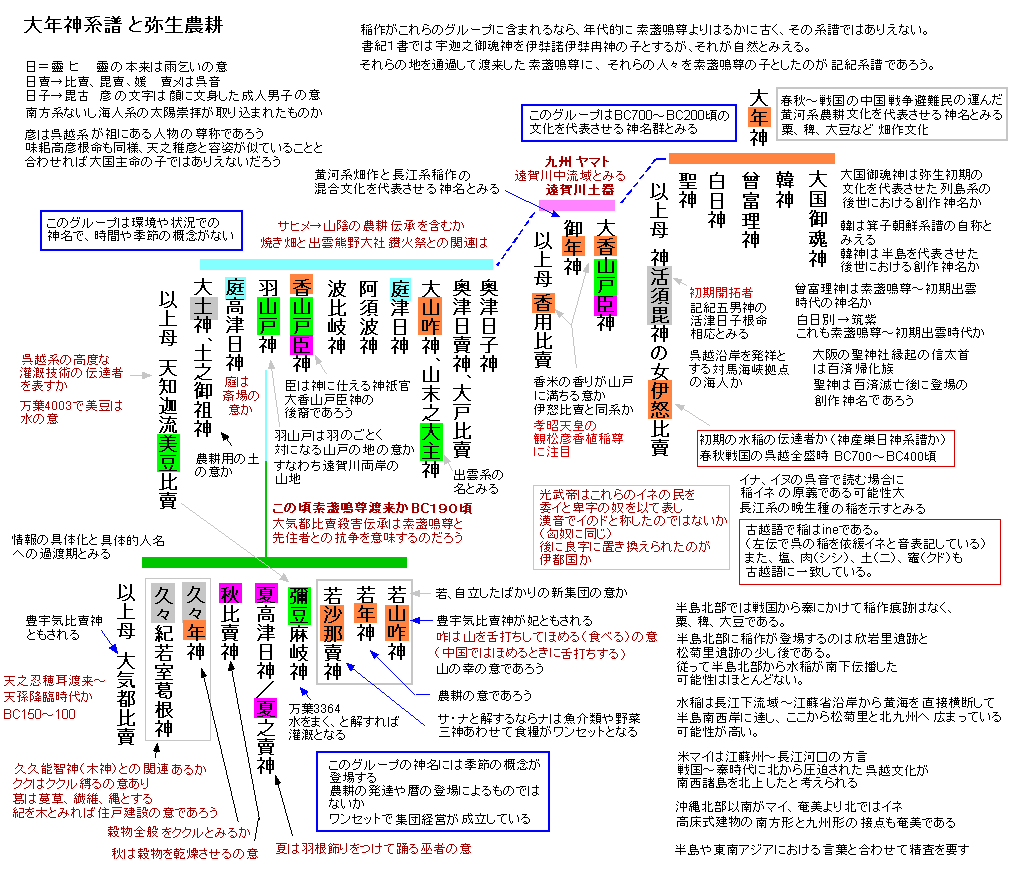

| 長野から見る出雲と高句麗について、 諏訪大祝は馬具を宝器とします。大祝は多氏の末裔。 神長官守屋氏は神降ろしを祭主しそこで役割分担が出来ていたのか・・・ 下[5376]に書いた長野盆地の鉄釧は弥生後期の墓円形周溝墓から出るケースが多く、 混在する方形周溝墓にはほとんどない。(方形周溝墓は副葬品じたいが少ないようです。) そして方形周溝墓は東海方面から伝わっているらしい。 鉄釧=モリヤ族が初期弥生伝播者+在地縄文系、 東海から入った方形周溝墓は馬文化と交わった出雲系なのか・・・ 古墳期の信濃と高句麗系文化について 古墳時代に入ると長野は積石塚が多くその墓制は高句麗と関係があったと考えられているようです。 約500基の積石塚が残る大室古墳群は5世紀中~7世紀。 北の須坂市にある八丁鎧塚1号墳が長野最古の積石塚で4世紀末か5世紀初頭。 おもしろいと思っているのは八丁鎧塚1号墳からは南方系貝釧が2点出ている事。 http://www.city.suzaka.nagano.jp/shougai/gakusyuka/bunka/shitei/gairyaku/zai10.php 八丁鎧塚1号墳とほぼ同時期か少し古く、遠く北九州の相ノ島でも積石塚が築かれています。 布留式土器や伽耶系の土器が出ているようで4世紀後半~6世紀。 安曇族の領域志賀島のやや北東の島です。志賀島にも積石塚の古墳があります。 大石の下に石に囲まれてあったと言う金印も積石塚であった可能性も^^ 倭が4世紀後半に高句麗と戦っていたのは確かなところと思います。 6世紀末まで営まれた相ノ島積石塚、出土遺物(倭系、伽耶系)を見ても高句麗が直接渡来(追討)した可能性は低いように思います。 安曇氏が連れ帰り島に隔離した戦争捕虜とみるか… 長野に入った勢力も北方朝鮮系の遺物と、倭の様相を示す遺物の混在から、 安曇族の介在があったのではないかなぁと青草^^ 捕虜にした高句麗の人々を同族の住む長野の田舎に囲って馬の牧畜をさせたとか。 | |

| [5380] Re[5376][5372][5366][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗 かたばみ [Url] | 2009/12/24(Thu) 23:56 [Reply] |

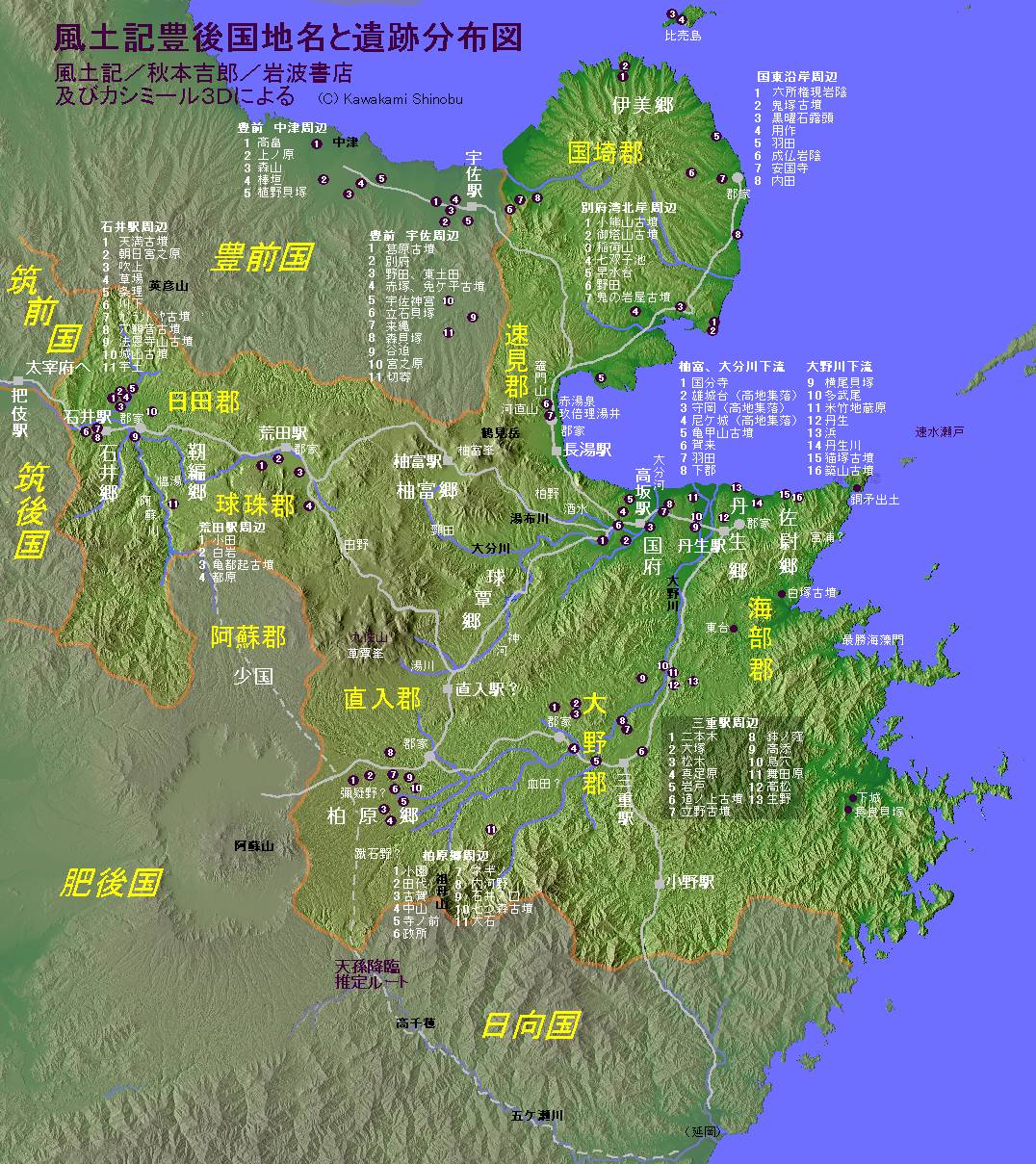

| 5376 >弥生終末期から古墳前期、この経路上に斐太遺跡という東北日本最大規模の高地性集落が営まれます. 高地性集落は「砦ないし監視所」である、とみています(例外はあると思いますけど)  下図は大分の遺跡分布ですが、大分川下流域に3カ所の高地性集落があります。  なんでこんなところに「砦」があるんだろう・・これが出雲とはなにかを考える原点のひとつです。 北東側から大分川ないし由布川経由の「侵入者」を防衛するため・・侵入者とは奴国の神武軍 神武東征説話に神武軍が毒ガスでやられる記述がありますが、由布岳や鶴見岳周辺の火山性ガスのこと、とみています。 >蛇がトグロを巻くように、螺旋状に加工された鉄のブレスレットです これも出雲を考える発想のひとつでした。HPの10章の餅鉄と蝦夷参照 http://www.asahi-net.or.jp/~vm3s-kwkm/kodai/kk10.html 製鉄による加工ではなく、高純度の餅鉄をそのまま加熱して鍛造したものではないか。 そして、餅鉄探査の「味耜高彦根命の子孫」がわーっと東北の山地に展開したのではないか。 それが蝦夷誕生のきっかけではないか、と。 これは国譲りBC1頃以前で、まだ建御名方命はやってきていません、交易者である海人の価値ある物産探査の一環です(褐鉄鉱発見か)。 このときの諏訪は、高度に発達した中部山岳の縄文文化が縄文末期の寒冷化で見る影もなく衰退した縄文です。 (出土する土器の貧弱さがそれを示す) そして、先住縄文文化と交易者の文化、ついで建御名方命の文化が交錯してミシャグチやモリヤなどの複雑な状況が生じていった・・と推定。 | |

| [5379] Re[5374]: 出雲と高句麗 かたばみ [Url] | 2009/12/24(Thu) 23:44 [Reply] |

| 5374 >出雲街道沿いには高句麗系の方墳が多いとされる岡山大の新納教授 持論ではあるけど出雲が北九州を譲り、神武朝との蜜月が終わってからの(孝昭105-137以降)出雲は半島南岸(伽耶)経由の最新文化流入ルートを失った。 鉄器の入手も困難になる→武器の多くが青銅のままだった→すなわち敗北へ。 危険な航海になりますが、日本海沿岸からの高句麗が唯一の最新文化流入ルートになっていたとみています。 古事記の八千矛神はいささか危なそうな記事ですが「片御手は御馬の鞍にかけ、片御足はその御鐙に踏み入れて」があります。 ひょっとすると軍馬の入手の最初は出雲であった可能性を示すかも、と思っています。 持論の流れからは、八千矛神の登場はAD200あたりか(兵主神社の登場と同時期)。 むろん、高句麗経由です。素盞鳴尊が箕子朝鮮由来であるなら、高句麗との手づるもあったのではないか。 蝦夷も馬を入手して増産、馬具はなかったが裸馬での馬術に優れるようになっていった(近畿王朝系の鞍じゃ戦えないと思います)。 さて、高句麗の馬(寒冷適応種のはず)と南部馬のDNA分析がほしいところですが、すでに絶滅・・道産子で代用になるかどうか。 高句麗の馬→北朝鮮の馬・・もっとだめだろうなあ(^^; | |

| [5378] Re[5373][5371][5365][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗/星の神話 かたばみ [Url] | 2009/12/24(Thu) 23:35 [Reply] |

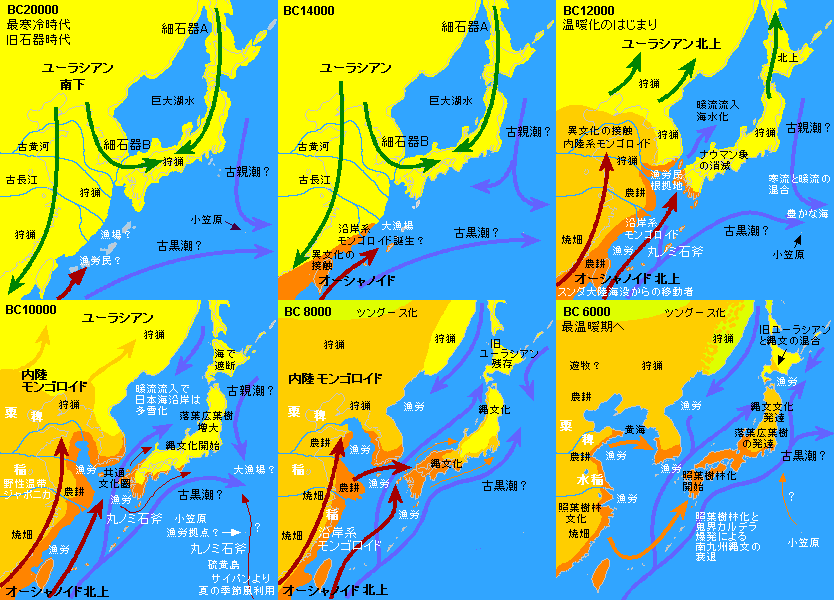

| >茨城・千葉・・高知と太平洋側に偏在しているということ(渡来系一族)。 四国と千葉は忌部氏の系譜の流れが見えます。 忌部氏の祖は天太玉命で高魂尊(持論:黄河系文化を象徴する)、孫の天富命が阿波忌部氏を率いて東国に渡り、その配下の天日鷲命が木綿ユウ(タク布、梶カジノキの皮で作る布)を広めたとされます(東京の鷲神社が祀る、ただし原型不明、商売系からの信仰と見える)。 阿波→安房ですね。 妙見はずっと後の神仏習合があると思いますが、なにか関係があるかも、です。 九州~四国(高知)~紀州~東海~千葉、この海上輸送は物部氏(の祖)が司っていたとみています。 先代舊事本紀の天神本紀に天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊が近畿と見える場所に降臨しますが、随伴者に物部が多数あります。 (饒速日尊は後世の改ざんであり、これを消して単に天火明命と読み替えればよいと考えています) ま、それはおいて太平洋岸では物部氏の祖が勢力を持っていた様子がうかがえます。 鳥鳴海神(八島士奴美の子)、いかにも海っぽい神名ですが、古事記に子孫の明記があるのに事跡がまったく残されていない。 出雲神族直系の瀬戸内海運(海軍)がこの氏族であり、完璧に消されたのだと考えています。 なお、住吉三神は天孫サイドの海運者が祀っていたために残った、それでも星神として扱うのはちょっとまて。 伊弉諾尊の(海での)禊ぎから生まれた神にされてしまった・・ >元は全て「海人」ということに? 縄文の発生は北海道経由と半島経由の旧石器の人々に、南方系の人々が北上して混合、ここに全ての始発があると仮定しています。  縄文土器には星を連想させるようなものがない。 この縄文の人々は星をどう感じていたのかなあ。天の川、流星、なにも感じないはずがないと思うけれど。 万葉集に1068柿本人麻呂が「天の海に雲の波立ち月の舟 星の林に漕ぎ隠る見ゆ」 これ傑作だと思います。 他には金星を歌うものが数件。 牽牛と織女が数件ありますが、物語に触発された歌であって、どの星がそれだよと指さすことができたか疑わしい(^^; 甕星がこの延長上にあるなら、甕星は金星を示す、そのほかにはなさそうです。 当時の空は常に満天の星のはず、その光る点々はなんだろうとは思わなかったのか? 流星群もあったはずで、空に火花が飛ぶのを見た子供にあれはなにと聞かれたとき、どう答えたのか? なにかがおかしい・・ 暗黒とペアの畏怖であり触れてはならぬタブー意識があったのか? 星しか見えない外洋の航海では、最重要の関心事になるのは確実でしょうけど。 ウエツフミは吾郷清彦氏の注解本と田中勝也氏の注解本を所持していますが、インターネット上の田中勝也版が簡便です。 なお、神々による「ホラー的非人道的行為」も書かれていて、田中勝也版ではその部分が削除されています。 (吾郷清彦版は総じて、信仰的解釈の要素が多い) 私がこれを読む時の姿勢は、多数の民間系(海人系)古記録の断片を「村の学者レベル」の人物が記紀の影響下で編纂した鎌倉時代あたりの書であり、もっと後世に若干の追記のある可能性もある、です。 以下うんと青草(^^; 原本は「ちまたに言う神代文字」で書かれていますが、私はこの文字は「いろは」を独自の表記で書いたものとみています。 他人にみられてもわからないようにするための暗号化です。 そんな必要のあるのは・・フリーメーソンのごとき秘密結社の内部文書(^^; 海人ギルドが各地で交易するとき参考にしたそれぞれの文化や歴史の情報を記した百科事典、暦も必要なはずです。 それらの断片資料を元にしたものがウエツフミである、と考えています。 さらに加えれば物部系譜が保持していた資料、だから星神が多数登場する・・大豪族化してからは無意味になるけど。 | |

| [5377] Re[5376][5372][5366][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗 神奈備 | 2009/12/24(Thu) 16:37 [Reply] |

| > 弥生中期後葉は前1世紀台が中心と考えてよいようで、中国史に見える邪馬台国が成立したと思われる時期はおよそ200年後になりますが・・・ 実に楽しくなる推測のポイントのズレ。 浦島子=泄謨觚 由碁理=都市牛利 200年前は「北九州地域が舶載銅鏡や鉄器で他地域を圧倒している」のでしょうが、邪馬台国の時代には九州から大和へと移動しつつあったのでしょう。 > 長野、善光寺の"真の御柱"を守屋柱と言います。 出雲大社の柱は宇豆柱です。大国柱そのもの。 守屋柱は彼が捨てた仏像を祭っているから、守屋柱との説がありますが、これが洩矢神との関連の名とすれば、信濃の地の雰囲気からアイヌ語で何か意味があるのかも知れません。なお、モリヤは朝鮮語では滅びると言う意味があるそうです。 | |

| [5376] Re[5372][5366][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗 くず | 2009/12/24(Thu) 02:31 [Reply] |

| > >安曇の古代は是非読んでみたいのですが、古書では高くって・・ > 常用の古書のサーチでは2000~3000円で3件ありました。 かたばみさん、ありがとうございます^^ 手に入れられそうです。 > 先の原文からは、景行時代では越路の浜(上越市?)~野尻湖~長野市~諏訪といった交易ルートがあったとみえます。 > 蝦夷が諏訪へはいって何らかの影響を与える可能性があるかどうか。 現在でも長野盆地から日本海へ抜けるのに一般的なのは上記の経路となります。 柳沢遺跡の時代(弥生中期中葉から中期後葉)でも、上越の吹上遺跡との繋がりなどをみますと、 同様であった可能性が高いとみます。 弥生終末期から古墳前期、この経路上に斐太遺跡という東北日本最大規模の高地性集落が営まれます。 http://www.city.myoko.niigata.jp/guide_seikatu/sisetu/iseki/hida.html 北陸西南方面からの移動(疎開か?)があったようです。 > 私はむしろ、交易者(海人)の先進文化が東北と諏訪に影響を与えて双方に類似性が生じる可能性をみたいところです。 > 諏訪周辺がどういう模様になるのか、関東平野ではどうか・・一筋縄ではゆかないと思っています。 > 弥生以降では政治的な動向や思惑も関係してくるでしょうし。 切り口になるのかわかりませんが、 長野に特徴的な装飾具で鉄釧があります。蛇がトグロを巻くように、螺旋状に加工された鉄のブレスレットです。 長野盆地に分布の中心があって、南は諏訪近辺まで、全県で15遺跡40点ほどが知られています。 これ、建御名方神と争った洩矢神の"鉄輪"ではないかと夢想中^^ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A9%E7%9F%A2%E7%A5%9E 長野、善光寺の"真の御柱"を守屋柱と言います。 鉄釧の出土する弥生後期、北長野から千曲川水系、そして諏訪近辺まで、 モリヤの地であったのではないかと考えています。 | |

| [5375] Re[5370][5369][5368][5367]: 安曇族と浦島子 くず | 2009/12/24(Thu) 00:16 [Reply] |

| >浦公とは、港湾の支配人という程度の意味でしょうね。 > 八乙女は丹後などにある天女伝承の一つなのかな。 八人の乙女が亀に乗った神を向かえる。北九州各地にあった信仰のようです。 佐賀県三養郡 千栗八幡社「千栗八幡縁起」 福岡県久留米市高良大社「高良社縁起」 http://mkcr.jp/archive/041221.html 亀に乗った神(亀姫座の三ツ星)なのか、亀蛇(玄武)とみて神は北極星か。 八人の乙女は北斗七星+輔星で豊受姫? "浦"繋がりでは吉備の鬼も温羅(うら)ですね^^ 丹後とは鉄と製塩、カヤ地名、阿曽(あそ)そして鬼伝説が共通でしょうか。 江戸後期の雨月物語では吉備津神社の神主の娘の名を磯良とします。 何か伝承が伝わっていたのかも。 > 実に楽しくなる推測です。大陸との外交にたずさわった人が丹波(丹後)の人とすると、邪馬台国は畿内かも。 弥生中期後葉以降、冬場は厳しい日本海側に交易窓口が発達していくのは 瀬戸内海域の緊張(高地性集落の発達)と関係なくして考えられないように思います。 でもこの時期、北九州地域が舶載銅鏡や鉄器で他地域を圧倒しているのが現実。 弥生中期後葉は前1世紀台が中心と考えてよいようで、中国史に見える邪馬台国が成立したと思われる時期はおよそ200年後になりますが・・・ どうでしょうね?^^ | |

| [5374] 出雲と高句麗 とみた | 2009/12/23(Wed) 12:36 [Reply] |

| 韓国の慶州の少し北に、浦項製鉄がある。現在では有数の製鉄所である。 古代は、新羅時代に迎日湾があったところ。都祁という地名もあり、古代朝鮮語では日の出を意味するようです。浦項は古代には砂鉄の採れる場所であった。 司馬遼太郎の”砂鉄の道”を引用すれば、東に海路で進むと最短なところが出雲の日御崎であろう。 出雲に韓鍛冶を伝えたのはスサノオの集団であろう。 新羅の迎日湾には、延烏郎と細烏女の説話が登場する。新羅の阿達羅王は迎日湾で 天祭を行う。 天祭は高句麗や迎日湾の北に位置する濊(ワイ)では盛んに行われていた。陰暦10月に開かれる穀霊祭でしょう。高句麗の東盟祭や濊の舞天、扶余の迎鼓などに共通します。 出雲に伝わって、10月に出雲に神が集まる。神在祭りとなるのかも。 新嘗祭の原点でもありましょう。 高句麗では鬼神(祖霊)を祭り、霊星や社稷(大地の神と五穀の神)を祀ります。 宗廟を立て霊星(辰の方位神)や社稷を祀るわけです。高句麗は5部制で涓奴部が担当していたとはこの部族の正体は何であろうか。 出雲にこの流儀が伝わったのかもしれない。出雲街道沿いには高句麗系の方墳が多いとされる岡山大の新納教授。出雲と畿内とを結ぶ道であろうか。出雲の天穂日命系の土師氏などが河内や大和に来て出雲の名前や相撲を残しています。出雲の流儀を奪って、大和朝廷は大嘗祭をやったのかも知れません。 律令時代に甕星=霊星?を嫌ったのはなぜか。 中臣氏、藤原氏の東国支配に抵抗したのか、アマテラス神で豪族を束ねようとした天武にとって星神は邪魔になったのでしょうか。 妙見と霊星と背香香男が関係するとなると、妙見は鉱山開発に関係がありそうですし・・・・ 日本にも奈良から東南の大和高原があり都祁村があります。 大和は倭国。最初が都祁氏が支配、ついで倭氏が倭直で支配、そして大三輪氏に支配者が代わります。 和田アツムさんいよれば、三輪も都祁も出雲の蛇信仰を持っているようです。 都祁は神祭りの大(多)氏が居たところです。大安麻呂の墓がありました。 都祁氏は科野国造になって将軍塚に眠っています。 彼方此方飛びましたが、何かに謎を解く鍵がないものかと話題提供させていただきました。 | |

| [5373] Re[5371][5365][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗/星の神話 多美 | 2009/12/23(Wed) 10:01 [Reply] |

| > >日本神話には、星の神話が少ない。-略 > どういう人々が星の神話をたくさん持っているか、でもありますね。 > 甕星とか天之背男命が登場する記紀神話、日本の神話に星の神話が少ないとはいいにくいのではなかろうか。 松前健は「一刀両断」的みたいですのでこの様に断定したのでしょうか? 香香背男(天津甕星)本をネットで探したのですがなかなか無く、二冊読んでみました。小説風と個人出版です。両方とも「甕星は金星」と主張しています。 私は神奈備さんの「香香背男祀る神社」一覧の手近なところから行ってみましたが。 両書とも共通する処は茨城の大甕倭文神社話、個人出版の切り口は「星」神社で全国約400社で茨城・千葉・・高知と太平洋側に偏在しているということ(渡来系一族)。 ここで混乱? 星の神社の誕生に、妙見・虚空蔵・神仏分離合祀などが絡んで、どうもすっきりしない。 例えば、栃木県に「星宮神社」というのが二百社以上ありますが、この中には明治の神仏分離で変身社が多数含まれているらしいとわかり、「星」の神社論に疑問を持ちました。 もやもやしたところに一発松前健!てなところです。 因みに、松前健の本にあった”アマテラスの格上げに一役買ったのは壬申の乱オオアマ遥拝である”に感心納得。 そんなことで、甕星金星を否定する話もない?納得。 > 私は、海の民の航海が「星の神話」を作る源だろうと考えています。 > もっと後には暦と占星術が加わるかもしれませんけど。 そうなんでしょうねえ。島国なんですから土着以外は海からきたのでしょうから(空からは無理)。元は全て「海人」ということに? > これでは、近畿王朝メインとなってからの星関連は道教の影響程度となって、あったとしても消えて当然と思っています。 最近の神社話には、徳川時代や明治神仏分離合祀の影響を無視し古代から一気に現代に飛んでしまっているように感じますが。あの伊勢神宮ですら創建について諸説あるようですし、式内社にも紆余曲折、ましてローカル神社などほとんどが変遷しているように思います。 上野国12式内社の一つ「火雷神社」にかつて「香香背男」が祀られていたということが「神名帳考証」にあるという情報もあります。 とすれば何で消されたのか興味湧きますね。香香背男はA級戦犯か?合祀分祀と政治色が出るようですのでこの辺で。 > なお、ウエツフミでは多数の星神が登場しています(名のみで事跡はない)。 > ウエツフミは海人の保持していた伝承断片の集積だろうとみています。 http://cgi.coara.or.jp/~fukura/uetufumi/index.html のことでしょうか。 神奈備さんの投稿がありました。 ありがとうございます。 | |

| [5372] Re[5366][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗 かたばみ [Url] | 2009/12/22(Tue) 23:03 [Reply] |

| >安曇の古代は是非読んでみたいのですが、古書では高くって・・ amazonのオークションで1万ん千・・高けっ(^^; 常用の古書のサーチでは2000~3000円で3件ありました。 仁科濫觴記ニシナランショウキという古記録と関連事象の本で、崇神の末子の仁品親王~嵯峨までの記事があります(原文はさして長くはない)。 著者の巻頭言に「(記紀の編纂の)そういった意図が総てをねつ造することに即結するわけではないし、事実を隠蔽してしまうわけでもない」とあります。 このひとことで無条件購入(^^; 原文の一部 (推定景行時代) 越路の浜より塩を送る事、千手足長の始め給へりゆえに海辺諏訪明神あり。千手足長は武南方刀美命の末なるが故に・・ (推定飛鳥奈良時代) 恵比寿マノ原と云う事は事代主命の末葉地主たるが故に・・ 九頭子は手力雄の末なり、河泊を役せし事・・ 時代によって、建御名方命、事代主命、手力雄命、異なる系譜が盛衰しているようにみえます。 >渟足柵、都岐沙羅柵、などの語源が蝦夷系の呼称起源によるものならば柵、鬼無里 と言う周辺地名と相まって蝦夷(反朝廷勢力)の土地であった可能性も考えます 先の原文からは、景行時代では越路の浜(上越市?)~野尻湖~長野市~諏訪といった交易ルートがあったとみえます。 蝦夷が諏訪へはいって何らかの影響を与える可能性があるかどうか。 私はむしろ、交易者(海人)の先進文化が東北と諏訪に影響を与えて双方に類似性が生じる可能性をみたいところです。 ズーズー弁も同様かなあ。 なお、先進文化の言葉の影響をうけるのはまずはその文物の固有名称であり、ついで新しい地名等であり、生活必需の常用の言葉は変化しにくいと考えています。 温暖化の時代では、温暖適応文化と人が北上し、寒冷化の時代では寒冷適応文化が南下すると考えています。 縄文の最温暖期では北海道の夕張、日高山脈の西側まで縄文文化と人が達し、縄文末期の寒冷化では縄文とシャッフルされたアイヌ文化やオホーツク文化が東北まで南下した。 で、東北の人々とその文化は関東まで南下してゆく。 弥生の温暖期では青森まで稲作が北上し、弥生の寒冷化ではこれらが衰退して寒冷適応文化が再び南下する。 (すでに蝦夷は登場しており関東まで南下) 地形の状況、交易路の状況などで墨流しのごとき模様を描きながら混じり合ってゆくわけです。 諏訪周辺がどういう模様になるのか、関東平野ではどうか・・一筋縄ではゆかないと思っています。 弥生以降では政治的な動向や思惑も関係してくるでしょうし。 | |

| [5371] Re[5365][5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗/星の神話 かたばみ [Url] | 2009/12/22(Tue) 22:55 [Reply] |

| >日本神話には、星の神話が少ない。-略 どういう人々が星の神話をたくさん持っているか、でもありますね。 韓国神話は建国神話がすべてであり、日月はあっても星はなし。 韓国の民話/雄山閣に152話があって、星は道教の影響下とみえる北斗七星が2話のみ(内容はつまらない(^^;)。 甕星とか天之背男命が登場する記紀神話、日本の神話に星の神話が少ないとはいいにくいのではなかろうか。 少彦名命が故郷へ帰った後の大己貴命の眼前の「海を照らして浮かびくるもの」が「吾は汝の幸魂奇魂なり」といいます。 大己貴命を海人とみる理由のひとつです。 この「もの」とはカノープスであり、南方系海人の心意気というかありようを意味している・・幸いや珍しいものを運ぶこと。 書紀では「もの」と書き、古事記では「神」としているのが興味深い。 三諸山に住みたいといったこの神、大物主命の「物」に関わりあるやいなや。 東南アジアには七夕に類似の神話があって天女が星であるパターンもあるそうです。 ギリシャ神話には星座がいろいろみえますが、これは神々の行動が「星座化」で帰結するロマンとかメモリアルであって、航海の目安となる星座とのドッキングとみています(星から発している神話とは違う)。 私は、海の民の航海が「星の神話」を作る源だろうと考えています。 もっと後には暦と占星術が加わるかもしれませんけど。 日本の場合は島国でありながら外洋を航海する海人は南西諸島の人々くらいで、近畿圏からの外洋航海は遣唐使と平清盛の南宋貿易以外にはないという「異常事態」が続きます(九州系の交易を除く)。 これでは、近畿王朝メインとなってからの星関連は道教の影響程度となって、あったとしても消えて当然と思っています。 なお、ウエツフミでは多数の星神が登場しています(名のみで事跡はない)。 ウエツフミは海人の保持していた伝承断片の集積だろうとみています。 | |

| [5370] Re[5369][5368][5367]: 安曇族と浦島子 神奈備 | 2009/12/22(Tue) 10:22 [Reply] |

| > 志賀の漁夫八家は浦公と呼ばれていた。 浦公とは、港湾の支配人という程度の意味でしょうね。 > 八乙女 実際は老女のよですね。沖縄などでも神女(のろ)のなり手が少なくなってきて、祭祀が中断されることが増えてきたようです。 八乙女は丹後などにある天女伝承の一つなのかな。 丹後半島の両側に浦島関係の神社が鎮座しています。港湾としては西側に良港があるそうです。半島と周辺には弥生中期から古墳前期の時期に(=邪馬台国の時代)に集落のが形成されており、墳墓も多く、遺跡・遺物が多いようです。特に青龍三年鏡が出土しています。魏鏡か否かは論議のある所ですが・・・。 『倭人伝』に都市牛利(づしごり)と言う人が登場します。『古事記』の開化天皇の妃に丹波の大県主、名は由碁理の女、竹野比売運云々が出てきます。前田晴人氏はこれに比定しています。 実に楽しくなる推測です。大陸との外交にたずさわった人が丹波(丹後)の人とすると、邪馬台国は畿内かも。 | |

| [5369] Re[5368][5367]: 安曇族と浦島子 くず | 2009/12/21(Mon) 23:26 [Reply] |

| こんなのがありました。 「志賀海神社の八乙女について」 http://www.apa-apa.net/~jinrui/soturon/paper/ishibashi.pdf 『筑前国風土記付録』 「大岳の北外海に、塩屋、尾掛り、四つの網代、名五間、神海、御浜とて、 六つの瀬あり。皆神所という。明神の 祭り毎に、志賀の漁夫八家の浦公は、 この六つの瀬及び一ノ瀬、二ノ瀬にて贄の魚を取り、神祭に備ふと言う。 八家の漁夫は名草の末にして浦公とよぶ。 」 志賀の漁夫八家は浦公と呼ばれていた。 「名草の末」とは日本書紀 神功皇后摂政前紀 「…又遣磯鹿海人名草而令覩。…」 の名草と思われます。 | |

| [5368] Re[5367]: RE:出雲と高句麗 くず | 2009/12/21(Mon) 21:05 [Reply] |

| > 浦島子は『魏志倭人伝』の伊都国の副官の泄謨觚(しまこ)のことではないかと、前田晴人氏が『桃太郎と邪馬台国』で述べています。 神奈備さん、 奴国の長官、 兕馬觚(しまこ)がぴったりかもしれません。 亀の背に乗って現れる安曇磯良。 志賀海神社は綿津見三神。 磯良を迎える八乙女は畢星(あめふりぼし)とか^^ 丹後国風土記逸文にみられる島子は日下部首等が先祖とされます。 日下部が狭穂彦王からの別れであれば本牟都和気命の血にも繋がります。 | |

| [5367] Re: RE:出雲と高句麗 神奈備 | 2009/12/21(Mon) 11:07 [Reply] |

| > 住吉三神の場合はオリオンの三つ星に違いなしと思ってます。海人にとって重要な星なので消えずに残ったのでしょう。 同感です。フク王のピラミッドもそうだと思います。 > 下図は国東半島姫島付近から真東に昇る住吉三神(底筒之男神、中筒之男神、表筒之男神、ウエツフミではツツを星とする)。 >  オリオンの三つ星は東の空へ出てくる時は垂直になっていますが、西に沈む時は水平になります。これで12時間。天空を見上げるとだいたいの時刻がわかると思います。 > > こうなると甕=銅鐸=雷神が境の神になるのは何故か、と言うことに答えがいります > ちーとその連想には無理があるとは思いますが・・(^^; おっしゃる通り。青草的踏み外し。とぐろを巻いて撤回です。(^^; > 亀姫=オリオン座なら、亀の背に乗った浦島太郎は住吉三神と言ったところでしょうか^^ 亀の背に乗る、珍彦を思い起こしますね。筒男ですから鹽筒翁の若宮みたいなもの。 浦島子は『魏志倭人伝』の伊都国の副官の泄謨觚(しまこ)のことではないかと、前田晴人氏が『桃太郎と邪馬台国』で述べています。 | |

| [5366] Re[5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗 くず | 2009/12/20(Sun) 21:55 [Reply] |

| > 住吉三神の場合はオリオンの三つ星に違いなしと思ってます。海人にとって重要な星なので消えずに残ったのでしょう。 東南アジアにオリオン座を"亀座"と見る国があります。 亀姫=オリオン座なら、亀の背に乗った浦島太郎は住吉三神と言ったところでしょうか^^ オリオンは唐鋤星ともいいます。三ツ星と小三ツ星を唐鋤に見立てての表現ですが、 味鋤高彦の鋤もオリオンの唐鋤に通じているのかも。(胸形三女神との関係) 海人系種族間の元は同じ神への異なった呼称、神話が交じり合っているのかも。。 > 九州系大王にとっての武神は手力雄命だったが、近畿系大王として手力雄命をそのまま採用するのは、ちとうまくない。 > 東京湯島天神の御祭神は手力雄命で雄略時代という縁起があります(持論、雄略は九州系大王)。 > 信州戸隠奥社の手力雄命も同様に雄略時代と考えています。 > (地元史家の安曇野の古代/柳沢書苑が貴重な資料となっています) 戸隠に在住しております。 安曇の古代は是非読んでみたいのですが、古書では高くって・・ 長野市との合併前の旧戸隠村の南部を柵(しがらみ)と言います。 柵と言う地名の語源は諸説あって、正確なところは不明です。 雄略時代に遡るかは解りませんが、中央と東方蝦夷の境界に設けれた堺の柵(き)にあたるのではないかとは以前から考えていました。 その柵に解藁(ときわら)神社があって、主祭神は手力雄命です。 柵地区の中でも周辺を栃原(とちわら)と言いますので、解藁と栃原(橡原)は古くは同源かと思っています。 日本書紀に出てくる越国の都岐沙羅柵がありますが近い名前となります。 柵には追通(おっかよう)などアイヌ系とも思える地名も残り荷取(にとろ)という地名もあります。 渟足柵、都岐沙羅柵、などの語源が蝦夷系の呼称起源によるものならば柵、鬼無里 と言う周辺地名と相まって蝦夷(反朝廷勢力)の土地であった可能性も考えます | |

| [5365] Re[5363][5361][5357]: RE:出雲と高句麗 多美 | 2009/12/20(Sun) 21:51 [Reply] |

| > >天津甕星は王権(天照大神)から見て目障りな星、金星(三日星)、北極星(動かず)、シリウス(大星) の一つである金星だと考えています。ミカボシ。 > > どの星をいうかはなかなか難しそうですね。 星の神話・日本に少ないわけ(松前健) 日本神話には、星の神話が少ない。-略ー この理由は二つある。 ひとつは記紀の神話編成者である大和朝廷の貴族たちの関心が国家統治にあったから、二、三あった星辰神話などは採り上げなかったということである。 他のひとつは、天文学・占星術の知識による星への関心が、まだ日本には十分でなかったことである。世界を広くながめると、星や星座の神話が盛んなところには、天文学が盛んなのである。-略ー。 ひょんなことから香香背男に興味を持ち、星宮神社など訪問。 甕星は、太陽、月の次に輝く星らしい、金星ではないかという説にやや納得。 宵の明星・明けの明星だとすれば、労働するにピッタリか? とある星宮神社に、ここから見る満天、金星もきれいだろうなあ~。 http://www.mapion.co.jp/m/36.4498530555556_139.690188888889_10/ 「星宮神社」祭神 香香背男命 栃木県下都賀郡都賀町大柿455番地 しかし何となく府に落ちない。 そんな時に、松前健の一言に・・・・・成るほど。 どうやら読んだ本などのオーバーな表現、”大和朝廷が総力を上げて抹殺”に少しの 疑問、私は解消しました。 「甕星は金星」と私は思いました。 | |

| [5364] RE:出雲と高句麗 とみた | 2009/12/20(Sun) 18:46 [Reply] |

| 雷について 山口博先生の賀茂別雷神神社と近藤喜博(文化財調査官)の家屋文鏡ご紹介します。 ①山口博先生 ●柿の本人麻呂の歌に、大君は神ですから、天雲の雷(イカヅチ)の上(=雷丘)に仮宮をつくると天武天皇を称えています。 ●御阿礼木を立てて天神御子(別雷神)の父、火雷神を祀る松尾神社の祭儀を行う秦氏。 賀茂別雷神社の初期司祭(神主)は元は秦氏。創建は欽明朝以前で秦氏かも。賀茂祭儀は欽明朝に始まる。 娘婿の鴨氏に祝を譲るのが孝徳朝。鴨氏の祖、賀茂建角身命は屋根を突き抜けて天空の父(大山杭=口乍)に酒を献じようと火雷神のところに行く。 大宝元年(701年)に秦忌寸都里が出雲の日御崎より松尾に請い奉る。 ②家屋文饗・・・ 4世紀後半とされる北葛城の佐味田宝塚古墳に出土 ●鏡の鈕の周りに、低床住居があり、装飾幡に傘がさされ蓋(貴人にさしかけるキヌガサ)がある。家屋の上に二羽の鳥(神への使い)、家の上空に雷光が見える。雷光は雷神であり、円形の蓋(クヌガサ)は雷神が降臨する依り代であろう。 古代信仰には雷神がいる。 物部と大伴が大連として活躍したが、継体期に大伴は朝鮮政策で失敗して欽明時代に失脚。大伴にくっついた東漢氏は蘇我氏に追随。秦氏も勢力を高める。物部守屋が蘇我馬子に滅ぼされると失脚。 物部の祭官としての役割を、取り込んだのが中臣。中臣は大伴も傘下に入れ、 鹿島の鹿卜に加えて、対馬・壱岐の亀卜も取り入れて神祇官として忌部を越えた。 大伴は天界から地上界に降りてくるとき、鳴鏑矢を持ってくる。これは北方の騎馬民が戦のとき脅しに使う矢であります。 忌部も大伴もタカミムスビを祖神としている。多分、賀茂氏も? 中臣鎌足は、山代の山科に居を構えた。隣に田邊大隈という文武両道の百済渡来民がいたので息子の不比等を学ばせた。 遣唐使にも中臣氏は子息を派遣して学ばせている。不比等は天武天皇と仲が悪いというのは有名な話です。天武はアマテラス神を取り込んだ張本人。 唐の文化や百済の文化が入ってきたのでしょう。 中臣は東北進出、蝦夷征討にも大伴氏や東漢氏を派遣をしたのでしょう。 やはり星信仰の出雲や常陸の甕星を嫌うには何故か。高句麗の信仰ではないか。 欽明朝の570年に高句麗と国交を開きます。そのころ高句麗文化が入り大和川の支流流域の河内国大県郡巨痲郷と若江郡巨痲に高句麗工人が入ります。 巨痲は高麗すなわち高句麗です。 中臣は百済としたら高句麗との関係や如何。 | |

| [5363] Re[5361][5357]: RE:出雲と高句麗 かたばみ [Url] | 2009/12/20(Sun) 12:27 [Reply] |

| >天津甕星は王権(天照大神)から見て目障りな星、金星(三日星)、北極星(動かず)、シリウス(大星) の一つである金星だと考えています。ミカボシ。 どの星をいうかはなかなか難しそうですね。 住吉三神の場合はオリオンの三つ星に違いなしと思ってます。海人にとって重要な星なので消えずに残ったのでしょう。 下図は国東半島姫島付近から真東に昇る住吉三神(底筒之男神、中筒之男神、表筒之男神、ウエツフミではツツを星とする)。  >出雲国意宇郡に那冨乃夜神社が鎮座、經津主命、武甕槌命、星神加加背尾命を祭神としています。星神を二柱の武神で押さえ込んでいるように見えます 昔に地元の方のHPがありまして、その方のおばあちゃんの話では武甕槌命が祀られたのは昭和になってからで、それ以前では武甕槌命はなかったそうです(あいにくHPは消えているようです)。 特に明治維新での、ある思想に基づく神社の様々な変化や置き換え、要注意と思います。 書紀は伊弉冉尊死去の事を書く八個の一書の中の4番目の一書に武甕槌命を登場させています。 ここには禊ぎと住吉三神誕生も書かれており、この一書は書紀編纂の目的の一つである「神々の体系化」のための一書とみています。 古事記では建御雷之男神、またの名を建布都神、またの名を豊布都神とあります。 建御雷之男神は、「建」布都神と「豊」布都神の別名。 建布都神と豊布都神は、武と和の双方を兼ねるひとつの神(荒魂和魂と同じ)で、経津主命神のことで間違いないと思います。 これを以て武甕槌神は書紀以前には存在しなかった神、と判断しています。 九州系大王にとっての武神は手力雄命だったが、近畿系大王として手力雄命をそのまま採用するのは、ちとうまくない。 東京湯島天神の御祭神は手力雄命で雄略時代という縁起があります(持論、雄略は九州系大王)。 信州戸隠奥社の手力雄命も同様に雄略時代と考えています。 (地元史家の安曇野の古代/柳沢書苑が貴重な資料となっています) 経津主命は「主」の名から出雲臣系譜の神だとみています(出雲国造神賀詞の布都怒志命)。 これを近畿系大王の武神とするのもうまくない、書紀は天武朝独自の武神を創作する必要があった、それが武甕槌神。 古事記でもそれに合わせる必要があって建御雷之男神の名を追加したのでしょう。 表記に甕槌と御雷の違いがあるのは編纂者の意識のいろいろによるものだとすれば、甕槌ミカ・ツチと御雷ミ・イカツチは同じ言葉の別表記とみなせそうです。 甕槌=神の槌、ガラガラドッシーン・・雷イカヅチ、カミ・ナリですね。 追加余談 >こうなると甕=銅鐸=雷神が境の神になるのは何故か、と言うことに答えがいります ちーとその連想には無理があるとは思いますが・・(^^; 祭祀が形式化する過程ではいろいろが派生すると思います。 仮に当初は(すべてを司る)神の宿る縄文土器での祭祀だったとして、その土器の用い方は様々でしょう。 人間側の意識によって千変万化、といってもいいです。 弥生時代以降でもその祭祀の形式だけが継承されたが、普通の壺を使うようになり土器そのものに「神が宿る」意識は消えていった。 字訓/白川静の甕によると、甕=水や酒などを入れる大きなカメ、ミは接頭語とあります。 (ちょい異議あり、御雷の御ミは接頭語だと思いますが、甕ミ・カとまで分離できるのか) 壺、水や酒をいれる容器、神様への捧げ物として酒はかかせませんから酒とつながる意識は強くなると思います。 同じく字訓に上代寺院建築の中心線上に大きな甕が埋められていることがある、とあります(具体例未検証)。 なんらかの祭祀形式が伝わっていてそれを実行したのだと思います。 境界に埋める場合も同様で、本来は特定の神様があるわけではなく、何らかの願いをこめる儀式の継承であり、形式化した壺はいわゆるお守りの意味になっていると思います。 地鎮祭も類似かなあ、どこの神社のどういう神様か、なんてことは依頼者はまず意識してない。それを行うことで安心を求めるわけです。 このお守りが岐神や塞神といった特化した神を派生してゆく。 自然神でも祖先神でもない神、人間の意識とその時代背景が生み出す神の登場ですね。 祭祀者レベルの神ではなく民間レベルでの神様です。 ゆえにあいまいで変化も大きく、明確な説明は無理だと思います。 交通安全の神様、そんな神様はいないと思いますがお守りはよく売れる、このお守りが船霊様のごとくに車霊様になるのかも。 水天宮、御祭神がはっきりしませんが江戸の久留米藩邸(有馬氏、邸内に社があった)が売り出した安産お守りが大ヒット・・ ナマズのミニチュアを作って地震予防に効くお守りとやったら・・売れるかなあ(^^; | |

| [5362] Re[5360][5358]: たちばな again 大三元 | 2009/12/19(Sat) 14:50 [Reply] |

| > チシャノキの花と削り掛けの立花も似ていないわけではない・・・・ > http://www.frpac.or.jp/kodomo/html/bunka/dougu/dougu_02_inau3.html となってきて、タチバナとイナウがつながってきそう。 | |

| [5361] Re[5357]: RE:出雲と高句麗 神奈備 | 2009/12/19(Sat) 14:37 [Reply] |

| 天津甕星は王権(天照大神)から見て目障りな星、金星(三日星)、北極星(動かず)、シリウス(大星) の一つである金星だと考えています。ミカボシ。 金星が最も明るく見える満ち欠けは丁度三日月のような欠け方の時です。 http://homepage2.nifty.com/turupura/new/2009/vin/menu.html 故吉野祐子先生は『隠された神々』の中で、「太一=内宮 北斗=外宮」と伊勢神宮の神々について述べて織られます。北斗は御食津の神で斗は容器。 出雲国意宇郡に那冨乃夜神社が鎮座、經津主命、武甕槌命、星神加加背尾命を祭神としています。星神を二柱の武神で押さえ込んでいるように見えます。 > 倭文はシドリと読んで、古い機織技術です。シズ(静)織の里があります。秦氏が持ち込んだと考えます。 倭文はこの国の古来からの織物とされています。秦氏の渡来以前に存在していた可能性があろうと考えています。とは言え、列島に製織技術を持ち込んだのは渡来人だったのでしょうから、彼らの子孫が秦氏の持ち込んだ新しい技術を習得していって、各地に広めたのでしょう。 | |

| [5360] Re[5358]: たちばな again 神奈備 | 2009/12/19(Sat) 13:20 [Reply] |

| 花も実も チシャノキの花と削り掛けの立花も似ていないわけではない・・・・ http://www.frpac.or.jp/kodomo/html/bunka/dougu/dougu_02_inau3.html | |

| [5359] Re[5355][5349]: 天若日子 神奈備 | 2009/12/19(Sat) 11:00 [Reply] |

| > 遠賀川上流域の山岳地帯、英彦山周辺とみておきます。 磐井の逃げ込んだ上膳県は「ケ」の県ですから、「キ」につながる? > 紀の国は紀氏渡来とその子孫展開からのものでしょう。 ルバング島の小野田さん(宇賀部神社社家出)が、名草戸畔お調査されているなかひらまいさんに語った所によりますと、遠い先祖は九州辺りから和歌山の紀州にやって来たと伝わっているそうです。 http://www.studiomog.ne.jp/kodaishi/index.html 珍しいというのかごく普通なのかよくわかりませんが・・ 『神功皇后紀』に紀豊耳と言う紀直の先祖が登場しますが、紀の国の事情に通じておらず、いかにも余所者との感じです。武内宿禰の子孫の内、紀氏は肥前の基肄付近からの渡来と考えています。 『邪馬台国の東遷』(奥野正男著)を引用します。北九州の地図のつもりです。 博多湾 / ------/ 曾我 平群 羽田 背振山地 ======= I 甘木 ==I基肄 武雄 巨勢 I葛木 -----+---筑後川 有明海 ここに武内宿禰の後裔氏族が勢揃いです。武雄温泉は武内宿禰の産湯だったのでしょう。 > 味耜高彦根命が海人とみえるところから、その母は宗像三女神のひとり多紀理毘賣とみておきます。 高鴨神社の摂社に西神社があり、多紀理毘賣命を祭神としています。母神でしからとのことです。 『摂津国風土記逸文』に、「天稚彦について下りてきた天の探女が磐船に乗って来て泊まった。これゆえ、高津と言うと云々。」とあり、摂津の国にも天稚彦の伝承があったようです。下照比売を祭神としている売布神社や高売布神社が鎮座しています。 | |

| [5358] たちばな again 大三元 | 2009/12/19(Sat) 10:16 [Reply] |

| 神奈備さん http://kamnavi.jp/jm/tatibana.htm は何度か読み返してますが豊富な資料蓄積ですね。 http://shinrin.cool.ne.jp/sub431.html を見ていたら「チシャ」の実って柑橘類の実(特にキンカン?)に似てますね。 「チシャノキ」のことを「立花」と云った、という浦嶋神社(宇良神社)の話も「もっともだ」と思いました。 | |

| [5357] RE:出雲と高句麗 とみた | 2009/12/17(Thu) 18:56 [Reply] |

| まさしく私の青草的仮説です。 >天津甕星、別名は天香香背命も気になります。律令時代に国にとっての不服従の勢力だったのでしょう。アマテラス神を天武時代に広げて国を鎮護しようと思ったのに、邪魔した北極星を信仰する北辰信仰勢力でしょうか。出雲の守護神、守護星が天津甕星(太一)であった。三国志高句麗伝の霊星です。日本書紀に出雲の国譲りのあと天津甕星を悪しき星として嫌っています。 倭文神社が常陸国久慈郡にあります。 倭文はシドリと読んで、古い機織技術です。シズ(静)織の里があります。秦氏が持ち込んだと考えます。 常陸にオホ氏や、多氏が入ったのは5世紀でしょうか。潮来に大生神社がありこの祭神を鹿島神宮の中臣氏が乗っ取ったという説があります。多氏・中臣が融合した勢力が常陸を支配しようとします。そこには先住民の酋長が久慈郡大甕山の東端に居住して抵抗します。倭文神社には、 太平洋に面する北日本一帯の制海権を握っていたという伝承があります。これが天神香香背男です。星の神様として、現地では善者として祀られていた。 大和朝廷側の中臣氏にとっては目の敵。大甕山上の雷断石の間際に隠れて暴れます。 倭文氏の力を得て漸く征討できました。 出雲の守護星神が国譲りで成敗されると常陸にも星神が不服で抵抗する。 場所が大甕山と雷断石。 6世紀には中臣氏は鹿島の鹿卜と対馬・壱岐の亀卜を加えて神祇官として忌部氏を越えます。 甕星の甕とは何ぞやです。鹿島神宮の武甕槌神、建御雷神。甕と雷も難しい謎です。 | |

| [5356] Re[5350]: 出雲と高句麗、甕ミカ かたばみ [Url] | 2009/12/17(Thu) 10:53 [Reply] |

| >甕星の甕とは何ぞやです。鹿島神宮の武甕槌神、建御雷神。甕と雷も難しい謎です 私の解釈は単純です(^^; ミカと呼ばれていた祭祀用土器のこと、と考えています。 縄文の土器、長野の火炎土器に代表するような土器。 祭祀用具として人間側の意識をのせた土器であり、神々の宿る土器。 あらゆるものに甕を加えた表現があったのではないかと思っています。 名前や物に「神聖な」とか「神の」、といった意味を加えるための修辞用法で、甕をたとえば「神聖な」に読み替えればよい。 建御雷神の御雷をミカと読むのは、時代の違いによるイメージと文字の選択の違いだけだと考えています。 実用一点張りの弥生式土器ではあんまり神様が宿るようにはみえなくなった、ラーメンどんぶりに神聖を感じないのと同じ(^^; 金属時代での武神の文字としても土器ではちょいと古くさいし。 そこで雷の文字の登場、強大な力、新時代の武神にふさわしい。 しかし、往古からの「神聖な」の意はそのままで「ミカ」の発音もそのまま使われた。 ひょっとしてミカのツチが雷イカツチのことだった可能性もあるかも。 境界線に甕を埋める、神の宿る土器を埋めてなにかを願ったのだと思います。 銅鐸も最新の金属器が登場したとき、これに人間の意識をのせて祭祀に使った。 (金属が得られないときは土器で形状だけ似せて作ったかもしれません) 祭祀具はその時代での最上の材料を使って作られた、翡翠や玉も使ったと思いますが加工がやっかい。 人間の意志を形にするなら土器が容易、それが青銅へ変化し、鉄や金銀も使われるようになっていったのでしょう。 | |

| [5355] Re[5349]: 天若日子 かたばみ [Url] | 2009/12/16(Wed) 21:31 [Reply] |

| おんぎゃ、おんぎゃあ・・ 泣くなよしよし、おまえのお兄ちゃんはもう泣かないぞ、泣くなよしよし。 あなたー、スクナのおじさんがおいでだよ。 おお、そうか。高比賣を寝かせてくれや。 国造り概史(^^; 断定口調あるも青草(^^; 神話:古事記、根の堅洲国 八十神に追われる大穴牟遅命に木の国の大屋毘古の神が、素盞鳴尊のいる根の堅洲国へゆけと助言。 出迎えた素盞鳴尊の娘の須勢理姫は大穴牟遅命にひとめぼれ。 大穴牟遅命はいくたの試練を乗り越えて、生太刀と生弓矢を得て八十神を退治。 宇迦の山のふもとに宮殿を建てて国造に励みます。 概史: 大己貴命は敵対勢力に苦労していたが、半島で武器を入手して対抗し、国造をおこなっていた。 吉野ヶ里の細身銅剣や、唐津出土の触角式柄頭銅剣(吉林省で多数出土)などがこれに相当する武器。 根の堅洲国は燕の衛満に簒奪されていますから、ここでは半島を示す。 紀ノ川流域は奈良盆地とほぼ同じ時期に弥生文化が到達しているが、当時での移動距離を考えると、紀の国を「キ」だけで木の国とみなすのは無理。 弥生ではどこでも森林だらけであり、ここでの木の国とは森の国の意であって、遠賀川上流域の山岳地帯、英彦山周辺とみておきます。 紀の国は紀氏渡来とその子孫展開からのものでしょう。 (書紀は出自不明の渡来系氏族の祖を武内宿禰の子として処理している) 神話:古事記系譜 多紀理毘賣(父母不明、推定BC170)に生ませたのが味耜高彦根命と高毘賣命。 神屋楯毘賣(父母不明)に生ませたのが事代主命(推定AD10)。その子が神武の妃となる媛踏鞴五十鈴媛(推定AD30)。 鳥取神(鳥耳神、八島士奴美の娘、推定BC150))に生ませたのが鳥鳴海神、この子孫がずらりと書かれています。 神屋楯毘賣とその子の事代主命のみが大国主命の系譜であり、その他は大己貴命の系譜。 須勢理姫との間に子があったかどうかは不明(ウエツフミは味耜高彦根命の母を須勢理姫としている)。 味耜高彦根命が海人とみえるところから、その母は宗像三女神のひとり多紀理毘賣とみておきます。 鳥鳴海神の子孫は事跡伝承がみあたらず、味耜高彦根命系譜と混じってしまったか。 宗像三女神の出自は、優れた航海術を持つ海人でしょう。 味耜高彦根命と容貌がそっくりという天之稚彦命も大己貴命や多紀理毘賣と同様におそらくは東シナ海の海人氏族。 (容貌がそっくりとは、肌の色も同じはずです) 天之稚彦命の葬儀では鳥が手伝っていて鳥葬ないし風葬をイメージさせますが、当時にどういう氏族がそれを行ったかは不明。 (天アマを海アマとみて、本来は「海之稚彦命」である可能性をみておきます) 味耜高彦根命と高比賣は素盞鳴尊系譜と血縁関係のない海人氏族。 血縁的には出雲でも天孫でもない独立氏族だが、日本海を活動メインとするなら後の出雲臣族とのつながりが深くなるかもしれない。 ウエツフミには味耜高彦根命の妻に天之御梶日女が書かれ、多伎都比古を生む。 その子孫に焼太刀火守「大」穂日子命が書かれ、その名からは子孫が製鉄に関与していった可能性がみえます。 (ウエツフミ註に、延喜式神名帳出雲国神門郡に、焼大刀「天」穂日子命神社/原文未確認、「天」穂日命系譜との混乱ありか) 宇迦山とは、豊かな山、食料を得られる山、そういった意の汎用句。 宇迦山の麓とは東西を山にはさまれた遠賀川流域とその沿岸。山門、山戸、「ヤマトの国」の源流。 まずはここに大年神文化を以て、最初の弥生文化の集団が登場した、BC1000~BC500頃。 毎度ですが  遠賀川土器の登場と東への伝播、東日本では縄文土器との混合様式となる。 大己貴命はここで国造り、BC170頃に高毘古と高毘賣が成人し、高毘古は日本海沿岸の海運の主導者となる。 高比賣は遠賀川に天之稚彦命を婿に迎える。 同じ頃、八島士奴美命の子孫も豊前豊後で国造り中。 瀬戸内の海運は鳥鳴海神の子孫が主導していた可能性をみておきます。 太平洋岸では航海はより難しい、南西諸島系海人がまずありきで、これに後の物部氏の祖が加わるか。 BC150頃に天之忍穂耳尊が渡来、先住者との抗争が始まる。 天之稚彦命は素盞鳴尊側(大己貴命側)で参戦して戦死。 この頃の唐津周辺の遺跡の状況が急変しています、唐津は天之忍穂耳尊の最初の占領地(上陸地)だと考えています。 天穂日命は漂流して島根半島松江付近に漂着し、子孫は東進して若狭~琵琶湖へ。 | |

| [5354] Re[5353][5352][5351][5350]: 出雲と高句麗 大三元 | 2009/12/16(Wed) 16:30 [Reply] |

| 神奈備さん、レス有り難うございます > 櫛はクシ、『日本のアイヌ語地名』大友幸男(三一新書)によりますと、アイヌ語では「越える」と言う意味があるとか。 kus は「通る、通行する、通過する」あたりの訳語が主流のようです。 「越す」は ika が普通かな。 > 越はオチ。物部の元の姓。(by 鳥越憲三郎氏) 国名の「越」なら「高志」などの表記もあるので「コシ」でしょうね。 > 物部の遠祖を櫛玉饒速日尊とするのは、物部の魂ということと言えるかも。 わかりません。。。 | |

| [5353] Re[5352][5351][5350]: 出雲と高句麗 神奈備 | 2009/12/16(Wed) 14:56 [Reply] |

| > 同様な作業を「甕」に関してもやってみましたが、見つかってません。 > これも説明できたりすると説得力が自乗倍増になるのでしょうが。 大三元さん、ありがとうございます、 櫛はクシ、『日本のアイヌ語地名』大友幸男(三一新書)によりますと、アイヌ語では「越える」と言う意味があるとか。越はオチ。物部の元の姓。(by 鳥越憲三郎氏) 物部の遠祖を櫛玉饒速日尊とするのは、物部の魂ということと言えるかも。 | |

| [5352] Re[5351][5350]: 出雲と高句麗 大三元 | 2009/12/16(Wed) 10:51 [Reply] |

| > 櫛甕玉は大物主櫛甕玉と見ていいのでしょう。 「櫛」(くし)は百済語かもしれません。三国史記の地名リストに: PT48 貴旦縣 もと 仇斯珍兮 とあり、貴=仇斯? 高句麗語(?)サイドでも: 90 玉馬縣 もと古斯馬縣 とあり、玉=古斯(板橋21)が抽出可能 (左端の記号番号は私が http://www.dai3gen.net/kg05d.htm でつけている整理番号です。) > > 甕星の甕とは何ぞやです。 同様な作業を「甕」に関してもやってみましたが、見つかってません。 これも説明できたりすると説得力が自乗倍増になるのでしょうが。 | |

| [5351] Re[5350]: 出雲と高句麗 神奈備 | 2009/12/15(Tue) 17:36 [Reply] |

| > 甕星の甕とは何ぞやです。鹿島神宮の武甕槌神、建御雷神。甕と雷も難しい謎です。 甕が神名にあるのは、伊邪那岐が迦具土を斬った際、甕速日神、次に樋速日神、次に建御雷之男神が生成されています。建御雷は武甕槌とも記されます。 阿蘇國造速甕玉命は神武天皇の皇孫阿蘇大神建磐龍命の王子。 櫛甕玉は大物主櫛甕玉と見ていいのでしょう。 『古事記』に、「若建吉備津日子命とは、二柱相副ひて、針間の氷河の前に忌瓮(イハヒヘ)を居ゑて、針間を道の口として、吉備国を言向け和したまひき。」とあります。この瓮は甕のこと。境界に恐らくは酒の入った甕を埋めて向こうの国の服属を願ったのでしょう。 境に埋めるのは、かっては銅鐸でしたが、銅鐸が姿を消した後には酒の入った甕がその役割を果たしてきたと思われます。 豊中歴史同好会の最強メンバーの一人にどんたくさんと言う方がおられます。銅鐸の専門家です。ペギラさんのHP「古代の謎へ」にどんたくさん作成の「小銅鐸出土地名表」が紹介されています。 http://homepage1.nifty.com/moritaya/kodai.html 小銅鐸出土地名表 http://homepage1.nifty.com/moritaya/syoudoutaku.html この前お目にかかった時、どんたくさんは銅鐸と雷とに関連があるのではないかと言われていました。深い考察の結果でしょう。 神奈備的に軽く言いますと、まさに鹿島神宮の祭神名がそれを語っているように思います。武甕槌神と建御雷神。 雷神はカミナリで最も古い神の一つです。雨を呼ぶ、オゾンは豊作を呼びます。 こうなると甕=銅鐸=雷神が境の神になるのは何故か、と言うことに答えがいります。 『猿田彦と秦氏の謎』清川理一郎著によれば、水尾神社につたわる『神社縁起書』に、猿田彦が「われが死ねば銅鐸がなりひびくであろう」との遺言をしたとあります。銅鐸と境の神とはつながっているとは言えそうです。境を越すことは怖ろしいことだったのでしょう。雷神と同じように。 | |

| [5350] 出雲と高句麗 とみた | 2009/12/15(Tue) 10:43 [Reply] |

| 金官伽耶の古墳として、韓国の東海岸の釜山(古代は東莱)近くの福泉洞古墳と、洛東江下流域の良洞里古墳と南海岸の大成洞古墳が有名です。 大成洞は北方の騎馬民族の侵入の痕跡が残っています。元々は楽浪郡の影響を受けた地ですが、280年ごろ北方騎馬民の侵入をうけています。 証拠は木槨墓です。そして銅鍑(北方遊牧民のミルクからチーズを作る鍋)も来ています。高句麗族か扶余族か鮮卑族が入った証拠でしょう。 興味のあるのは、殉葬の習俗があることです。 大成洞勢力は400年代に福泉洞勢力が新羅側について伽耶の同盟から離反することで衰えます。 出雲の天穂日命の後裔の野見宿禰は殉葬をやめて土師器で埴輪を造ります。 日本海から瀬戸内へ通路の出雲街道近辺は方墳の比率が高く、岡山大の新納泉教授は、高句麗の勢力の進出の可能性を見ておられます。 野見宿根は二上山を越えて当摩の地で当摩蹴速と格闘して殺し、東に進出し、近鉄長谷駅の南に狛の地名を残し、そこから北上する狛川が初瀬川と合流する地に出雲の地名を残します。桜井市は相撲神社があります。 相撲は高句麗の古墳の壁画に良く描かれる北方系の習俗です。 地を鎮めるために行われるのでしょうか。 出雲には日置氏が入っています。これも日読みで太陽運行と測地の専門集団です。 出自は伊利須使主で高句麗の出です。欽明の時代に伴造日置氏が出雲に進出となっていますが、出雲には日置氏が入り高句麗形の瓦で寺を作っています。 神奈微さんが提示なされた天津甕星、別名は天香香背命も気になります。律令時代に国にとっての不服従の勢力だったのでしょう。アマテラス神を天武時代に広げて国を鎮護しようと思ったのに、邪魔した北極星を信仰する北辰信仰勢力でしょうか。出雲の守護神、守護星が天津甕星(太一)であった。三国志高句麗伝の霊星です。日本書紀に出雲の国譲りのあと天津甕星を悪しき星として嫌っています。 甕星の甕とは何ぞやです。鹿島神宮の武甕槌神、建御雷神。甕と雷も難しい謎です。 | |

| [5349] 天若日子 神奈備 | 2009/12/13(Sun) 10:19 [Reply] |

| 国の乗っ取りには、(1)首長から武力などで統治権(政)を奪うこと、(2)地元の神を祭る巫女(祭)と一夜婚を行うこと、があるようです。(豊中歴史同好会 塚口義信先生) 上記の例は、瓊瓊杵尊と木花咲夜毗売、神武天皇と伊須気余理比売、の一夜婚です。面白いのは共に三人の男児を生み、末子が世継ぎになっていることです。 さて、天若日子ですが、先ず高天原から天穂日命が大国主神のもとに遣わされましたが復奏しませんでした。それで、次に天若日子が差し向けられました。大国主の娘の下照比売を娶り、国を得ようと図って八年、復奏をしなかったようです。高天原からの問い合わせ遣わされた雉を天の加久矢で射殺して、その矢は高天原まで届きました。不届き者ということで、返し矢を投げられ、胸に当たって死んでしまいました。 天孫の天穂日命にはお咎めもなく、生き残って出雲臣族の祖になったようです。天孫ではない天若日子は命を失ったのですが、下照比売を娶って『紀』では新嘗祭まで行っていたのですから、国を譲られていたと見ていいのでしょう。「天孫ではない者が!」との怒りが高天原にあり、長距離砲で暗殺されたということかも。 天若日子を祭る神社は約40社、命、尊、神がつかず、単に天若日子と呼び捨ての名で3社が祭っています。これは菅原道真、徳川**、乃木希典などと臣下としての祭られ方です。 天若日子は死んで味耜高彦根命として生まれ変わりました。高天原生まれの国津神の先輩には素盞嗚尊がいます。共に小さい頃は泣きやまず、加えて味耜高彦根命は『出雲国風土記』では物を言えなかったとあり、始祖王の雰囲気を漂わしているのも面白いことです。その味耜高彦根命は三谷二渡らして飛び去ってしまいます。何か伊勢津彦を想起させます。 『出雲国風土記 楯縫郡』では味耜高彦根命の妃は天御梶日女命としています。天mikatu津日女命のことです。飛躍しますがここに天津甕星が思い起こされます。国譲りに最後まで抵抗した神です。この神の妃の名は天mikatu津日女命と見て不思議ではありません。 『記』の二柱の大御神。天照御大神に最後まで抵抗した神-天津甕星-、この神を迦毛大御神と称するのは実に妥当な気がします。 | |

| [5348] Re[5345][5344][5343][5339]: RE 猿神 vs 神犬 神奈備 | 2009/12/10(Thu) 16:17 [Reply] |

| > (役行者は)雄略大王に滅ぼされた葛城氏の裔にあたるのかも知れませんね。 役行者は取り敢えずは賀茂役公の出とされています。しかし、この地域の氏族については、特に鴨氏と葛城氏とは渾然となっている可能性もあるように思われます。鴨=中臣、葛城=藤原のような関係も想定されるように思います。 > 日本霊異記ではその場所(多賀大社)をなぜか「三上山」としています。 近江の有名な神社と有名な神奈備山を結びつけてしまった誤書きだったのでは。 > 日枝の関係もあろうかと思いますが猿神伝説の残る土地と和邇氏系小野氏の関係も浮かびました。 小野氏と言えば柿本氏、人麻呂の兄が佐留、もしくは人麻呂自身が猿丸大夫ともされています。この氏族には、祭祀などにサルと言うキイワードがあったのかも知れません。 | |

| [5347] 汎神虎2 神奈備 | 2009/12/09(Wed) 09:30 [Reply] |

| 虎の英語はTigerです。これはイラクを流れるティグリス河が語源で、その流れが速いことが虎の疾走と似ていると言うことからだそうです。素早く飛ぶ矢と例えられたこともあるようです。朱塗矢ならず黄と黒の塗矢のようです。歯の神とされる虎御前などの父親だったのかも。 武蔵国多磨郡に延喜式内社の虎柏神社「祭神:大年御祖神など」が鎮座、名前の由来は近所の深大寺を開基した満功上人の祖母の名が虎だったからとなっていますが、この辺りは高句麗からの渡来人が多く、虎に馴染みがあったのでしょう。 『魏志倭人伝』に、倭国に来るのに「・・歴韓国乍南乍東・・」とあり、半島を斜めに歩いて来たように表現されています。韓半島には虎が跋扈していたようで、相当な人数で列をなさなければ、虎の餌食になっていたかも知れません。または、半島の西側から南側を船で下ってきたのかも知れません。 韓半島に虎が多いのは、半島では昔のことを、「虎が煙草を吸っていた頃」との表現を使うようです。日本では「草木がおしゃべりをしていた頃」となりますね。 | |

| [5346] アドレス くず | 2009/12/06(Sun) 23:54 [Reply] |

| 下記投稿のアドレスを間違えました。 以下でお願いします。すみません。 http://maps.google.co.jp/maps/ms?hl=ja&ie=UTF8&vps=2&jsv=192a&brcurrent=h3,0x60221ea1039e6fb7:0x64c7125c9c7fd3f1&oe=UTF8&msa=0&msid=114281146630819828924.000479cfdf4807b8c0c23 | |

| [5345] Re[5344][5343][5339]: RE 猿神 vs 神犬 くず | 2009/12/06(Sun) 23:45 [Reply] |

| 神奈備さんありがとうございます。今朝光前寺に参拝してまいりました。 天台系の古刹ですが、構えは権現造りで背後の木曽駒ケ岳を背景にした山岳修験の霊場ではなかったかと思います。 創建は860年と伝わっています。修験霊場としての戸隠寺顕光寺の開山が849年で近い。 参道の杉並木といい戸隠の雰囲気に近さを感じて参りました。 戸隠と違い参道の向きは夏至日の出方向を指しているようです。 修験は葛城の役行者に発します。 雄略大王に滅ぼされた葛城氏の裔にあたるのかも知れませんね。 一言主との関係も雄略帝と絡みますし、白い犬も雄略紀に出て参ります。 白犬を献じたのは志貴県主。志貴県主神社は神八井命を祭る多氏系で、土師の里に鎮座。 何らかの繋がりを感じます。 皆様のご参考になるか解りませんが地図に落としてみました。 http://maps.google.co.jp/maps?sourceid=navclient&hl=ja&rlz=1T4DVXA_jaJP328JP328&q=%E6%97%A5%E6%9E%9D%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E3%80%80%E5%A4%A7%E7%8C%BF%E3%80%80&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl 猿神と関わる「しゅけん」は修験を思わせますが、 土浦市(旧・新治村)の日枝神社の流鏑馬祭(大猿の人身御供説話)で的(大猿)を射る弓の名手は名を市川将監(しょうげん)とします。 将軍、シャグジに繋がりを感じます。 神山の西にあたる近江の多賀大社(猿神退治の伝説)の「お多賀杓子」なども同根では。 犬上郡の多賀大社ですが日本霊異記ではその場所をなぜか「三上山」としています。 伊邪那岐命、伊邪那美命の二柱を祀りますが、和邇氏との繋がりも含め、 古い銅鐸祭祀と関係があるのかもと邪推。 日枝の関係もあろうかと思いますが猿神伝説の残る土地と和邇氏系小野氏の関係も浮かびました。 | |

| [5344] Re[5343][5339]: RE 猿神 vs 神犬 神奈備 | 2009/12/06(Sun) 15:59 [Reply] |

| > 早太郎の信濃光前寺と遠州見付天神社は南北関係もあると言えそうです。 共に最初の鎮座地から若干動いていますが、ござの範囲ですね。 信濃光前寺 創建時は現在より200m木曽山脈寄りのところ。 見付天神社=矢奈比賣神社 古くは磐田市元天神の地に祀られておりました。いつの時代にか現在地に奉遷されました。 寺院と神社の位置関係についての珍しい報告ですね。 | |

| [5343] Re[5339]: RE 猿神 vs 神犬 くず | 2009/12/04(Fri) 00:48 [Reply] |

| とみたさん、 >考古学と神話と神社と何か繋がっていそうですね。 建御名方命は母が沼河比売で越の血を引きます。 諏訪の伝承や、ヤマタノオロチの話など含め、古代越には生贄(殉死?)の習慣が色濃くあったのでは? 第2代綏靖天皇には人食と岩屋幽閉の伝承(神道集)が付着しますが、 倭名の神沼河耳命を裏読みすれば、越、出雲系であったのかも^^ 『出雲国造神賀詞』では天穂日命が国譲りを主導しますが、 新しい信仰体系を持ち込んだのではないかと。。 > 鳥と兎の的を射抜く行事は、御歩射(オビシャ)といって千葉や埼玉に多いそうです。鬼の面を射ます。通説の柳田説では、武士の流鏑馬と同類ですが、萩原法子さんは、太陽を意味する三本足の的を射ることで、中国の10日神話に由来する太陽信仰とされています。射日神話ですね。 > 前に九頭龍さんの原型は中国の九頭鳥の伝説(甲賀三郎伝説に酷似)にあって、 その実は射日神話で射落とされた、九つの太陽ではないか? と書かせてもらった事があります。 戸隠の九頭龍さんは農耕神、水神として信仰されておりますが、 神社へ向かう2kmの参道は冬至の日の出に重なります。 箱根の九頭竜神社もやはり富士山からみて冬至の日の出に重なります。 箱根の九頭竜神には白羽の矢、生贄伝説が残ります。 猿神、犬神関係とあわせ少し面白い事に気がついたのですが、 箱根の神山と、早太郎伝説の信濃光前寺を直線で結ぶと、その線は富士山頂を通ります。 神山から(富士山頂からも)戌の方向に光前寺があり、夏至の日没と重なる。 同じく神山から申の方角、冬至の日没方向を見ると、麓の九頭竜神社に重なり、 その延長上に遠州の見付天神社が重なりました。 早太郎の信濃光前寺と遠州見付天神社は南北関係もあると言えそうです。 偶然かな~(^^) | |

| [5342] Re[5341][5331][5330][5328][5326]: 神様の魂についての若干の基礎 琉球松 | 2009/12/03(Thu) 22:00 [Reply] |

| なるほど。。。そもそも「物部」は反体制ではないということでしょうか。 隼人の反体制時代も「○○隼人」とかではなく「クマソ」ですね。 | |

| [5341] Re[5331][5330][5328][5326]: 神様の魂についての若干の基礎 神奈備 | 2009/12/03(Thu) 11:40 [Reply] |

| > 神武軍が日下上陸を試みた後から、物部の分裂が始まったとの見方はどうでしょうか? 長髄彦に従って奥羽に逃れた物部-外物部-、神武軍に従った内物部。と言うことが言われています。 この表現には矛盾があります。物部とは王権に奉仕する伴造氏族の雄ですが、外物部との表現は、同じ物部の血(饒速日の末裔?)を受けているが、王権に従わない氏族を言うようで、「物部」と言うのはおかしいようです。鳥越憲三郎さんは、物部の姓としてオチとされています。恩地神社、伊予の越智、越前越後などに痕跡。 > 日本史の解りにくさは物部の複雑さがネックになっているように思います。 継体天皇の擁立にも物部が一肌ぬいだのでしょう。越前は物部氏もいたようで、バックアップしたのでしょう。磐井をおさえた物部麁鹿火も信濃諏訪氏の女を母とするとも言われ、外物部の内物部への復帰だったのかも。 蘇我・物部戦争で八尾の物部守屋は敗れますが、その一党はまた東国へ落ち延びたのでしょう。また畿内の物部は守屋に見方するものは少なかったようです。石上の物部氏が本宗家となったのでしょう。 | |

| [5340] Re[5337]: 大物主と饒速日 琉球松 | 2009/12/03(Thu) 11:04 [Reply] |

| 大物主と「ホト」の関係性は銅製品加工の比喩でしょうけども、ニギハヤヒの"国譲り"も銅鐸から銅鏡への転換かもしれません。 ナガスネヒコを出雲原理主義者と見ると、あくまで銅鐸信仰?を保持しようとする「クナ国?」と、その中の穏健派との葛藤とも見えますね。倭(邪馬台連合)にとって大国主やニギハヤヒは英雄でしょうしね。 そうすると "ホトを破られた女王政権" と大物主は敵対関係と見ることの可能ですから「大物主=ニギハヤヒ」とはいかないかのしれません。 | |

| [5339] RE 猿神 vs 神犬 とみた | 2009/12/03(Thu) 10:07 [Reply] |

| くずさん 毎度マイドです。考古学と神話と神社と何か繋がっていそうですね。 > 大鳥神社の酉の市や倭建命の白鳥伝説なども関係あるんじゃないでしょうか? > 関東の利根川沿いと出雲、隠岐に、烏と兎の的を射抜く正月行事(頭屋祭、オトウ渡し)が残るようですが、 > 広めたのは出雲繋がりで土師氏かも?(土師宮→鷲宮) 天穂日(天菩比)命系は、出雲国造、武蔵国造、上海上国造、下海上国造、伊甚国造 まさに、房総半島にまで来てますね。 土師氏は群馬の藤岡、武蔵の豊島(現在の東京の豊島から埼玉の川越あたり)まで土師氏は来てますね。 埼玉の大宮の氷川神社は出雲国造の千家かな(不確かです)。出雲の簸川から出ていることは確かです。簸川の土師原?。 藤岡は相撲壇があり土師部が住んだ。猿田埴輪窯跡、本郷埴輪製作所があります。 埼玉の鴻巣にも埴輪工房があって、下総の埴輪は荒川を使って運ばれています。 上総の市原は姉ヶ崎で、上総の国府のあったところ、3世紀には神門の古墳があり、5世紀中葉の稲荷台古墳(刑部=忍坂部=允恭勢力?)から王賜の銘の入った鉄剣がでています。 サキタマの稲荷山古墳の勢力と同盟関係にあるらしい。ここが上海上です。この辺りの埴輪・古墳つくりに畿内系工人が入っています。内裏塚古墳があります。 埴輪工人は、大量の受注があれば工房をもてますが、少量の注文には普通は農民をしているのがアルバイト的に、出張して作ったようです。 5世紀は野焼き、6世紀になって登り窯のアナ窯で拵えたのでしょう。 鳥と兎の的を射抜く行事は、御歩射(オビシャ)といって千葉や埼玉に多いそうです。鬼の面を射ます。通説の柳田説では、武士の流鏑馬と同類ですが、萩原法子さんは、太陽を意味する三本足の的を射ることで、中国の10日神話に由来する太陽信仰とされています。射日神話ですね。 | |

| [5338] Re[5325]: 猿神vs神犬 くず | 2009/12/02(Wed) 23:39 [Reply] |

| > 諏訪の一年神主をやめさせたのは建御名方ですから、猿神VS神犬は、守屋VS建御名方? 諏訪大社上社で8歳の童子が重要な意味を持つのは少なくとも中世までは続いたものと思います。 御頭祭(おんとうさい)という特殊神事の記録(菅江真澄・江戸後期)にも垣間見えます。 祭事にサナギの鈴が使われるようすもそこに窺えます。 このお祭りの別名を「酉の祭り」と言いますが、それにも関連して、 一年神主などの伝承は古代の太陽祭祀が原型にあるのではないか?とみています。 夏至と冬至の日の入り方角は真西より約30度、南北に振れます。 冬至の日の入りは申(猿)の方角、夏至の日の入りは戌(犬)の方角に沈む事が関係あろうかと。 白は西を示す色でもありますし。。 大鳥神社の酉の市や倭建命の白鳥伝説なども関係あるんじゃないでしょうか? 関東の利根川沿いと出雲、隠岐に、烏と兎の的を射抜く正月行事(頭屋祭、オトウ渡し)が残るようですが、 広めたのは出雲繋がりで土師氏かも?(土師宮→鷲宮) | |

| [5337] 大物主と饒速日 神奈備 | 2009/12/02(Wed) 15:08 [Reply] |

| 大物主櫛甕玉尊と記される場合があります。同じく饒速日は櫛玉饒速日尊と記されることがあり、後者を櫛甕玉饒速日尊ともするとのことで、「櫛甕玉」が共通であり、従ってこの二柱は同一神だとする考え方があるのだと思います。原田氏・小椋氏の主張だと思われます。 『平成祭CD』には、櫛甕玉饒速日との神名は登録されていません。櫛玉饒速日です。一方、大物主は櫛甕玉と形容されますが、櫛玉大物主や大物主櫛玉は登録されていません。したがって、この二柱は厳密に区別されているように思います。 櫛甕玉と櫛玉、よく似た修飾ですが、修飾が似ているから同じ神とはいささか荒っぽい論理だと思います。 有名なお話ですが、『古事記』に出てくる大御神は天照大御神と迦毛大御神の二柱だけです。大御神が共通ですから、この二柱は異名同一神だと言えるでしょうか。 追記 PONTAさんへ 大友皇子は自尽したとのこと。『日本書紀』「自ら縊れる」ですから、自刃ではなく自尽です。失礼いたしました。 なお、申しておきますが、この程度のミスで自分の書き込みを消してごまかすように思われていたことは誠に残念です。もうすこし、掲示板の管理者の態度を信用して下さい。書いている中身は大いに疑って頂いて差し支えはありません。 | |

| [5336] Re[5334]: レス 神奈備 | 2009/12/01(Tue) 19:09 [Reply] |

| > >で、これらも信じておられるのですか? PONTAさん。 > ここは、青草。 > 自由な掲示板と聞いていますが、違うのですか? 自由ですが、求められれば、書いて下さいね。 | |

| [5335] 定説なので。 PONTA [Url] | 2009/12/01(Tue) 18:32 [Reply] |

| >あなたの言葉で主張して下さい。 定説はちょっと・・・ 自説は自分の言葉で説明できますが・・・ 分かりやすく書けば、「鎌倉幕府が出来たのは1192年」というのを自分の言葉で書けといわれても、これ以外に書きようが無いです。鎌倉幕府が出来た年について、自説があれば、「・・・という理由で1192ではなく、A年です」と書けるということです。 | |

| [5334] レス PONTA [Url] | 2009/12/01(Tue) 18:28 [Reply] |

| >寡聞につき、このような「学」があることは知りませんでした。 はい存在します。 学会はまだないようですが。 >で、これらも信じておられるのですか? PONTAさん。 ここは、青草。 自由な掲示板と聞いていますが、違うのですか? | |