| [6901]Re: [6896] 脳卒中で絶対に倒れない飲み物の作り方 再 琉球松投稿日:2013年 6月29日(土)09時27分 | |

| 神奈備さん 脳卒中防止には泡盛でしょう! 焼酎類は善玉コレストロールを増やし、血管を丈夫にする効果があるそうで、琉球泡盛、奄美黒糖焼酎など、タイの酒「ラオロン」の流れを汲む蒸留酒はいいと思いますね。 僕は、ほとんど毎日、泡盛の10年古酒をコップ半分程たしなむ程度で、ベランダからの月明かりをサカナに古代人の神観念に思いを馳せたりなんかしてますよ~。 日本の焼酎は琉球経由だと言われていますが、まあ500年くらいの歴史でしょうか。東南アジアとの交流も盛んな時代に「琉球音階」と一緒に入ってきたのでしょう。 脳卒中回避には、ぜひとも琉球泡盛&奄美焼酎をご賞味下さい。 以上、琉球共和国酒造組合連合会からのコマーシャルでした(笑)。 写真は、山口県「土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアム」展示ブースの一部   | |

| [6900]Re: [6899]Re: [6876] 大三元 投稿日:2013年 6月25日(火)19時43分 | |

| 神奈備さんへのお返事です。 ご明察の通り最近あまりお邪魔してませんでした。 私の掲示板は閑古鳥がピヨピヨ囀ってますので大歓迎です。 > スターダストさんへのお返事です。 > > スターダストさん、こんばんは。 > > 3ヶ月前と言いますと、この掲示板はまだteacupに移動する前でした。ご無沙汰です。 > > 大三元さんは、移動後には、御覧頂いているのか、いないのか、不明です。 > > 小生には、お相手する能力に欠けておりますので、大三元さんの掲示板で論議を深めていただければ、幸甚です。 http://www.dai3gen.net/wforum_reki/wforum.cgi | |

| [6899]Re: [6876] 神奈備 投稿日: 2013年 6月19日(水)20時18分 | |

| スターダストさんへのお返事です。 スターダストさん、こんばんは。 3ヶ月前と言いますと、この掲示板はまだteacupに移動する前でした。ご無沙汰です。 大三元さんは、移動後には、御覧頂いているのか、いないのか、不明です。 小生には、お相手する能力に欠けておりますので、大三元さんの掲示板で論議を深めていただければ、幸甚です。 http://www.dai3gen.net/wforum_reki/wforum.cgi | |

| [6898]園韓神 スターダスト 投稿日: 2013年 6月16日(日)17時06分 | |

| ご無沙汰しております。 3ヶ月弱も… 今、園韓神についてあれこれ仕入れております。 難しいです。 蘇那葛叱智が蘇那葛プラス叱智と分解できる名前だとすると、前者は…葛の末尾子音tが流音(rやl)に転化しやすい事情を考えますと、園韓に近い音になるという点に着目してなのですが。 于斯岐阿利叱智との整合性に期待できず、やや困っております。 …ソバカリについて追っているうちに、大変に遠くまで来てしまいました。私の希望としては、金官伽耶=ソナカラであってほしい、ソバカリのソは、金官伽耶の金(=ソ)であってほしい、だけれども、穴だらけで困ってしまいます。ふぅ。 | |

| [6897] 脳卒中で絶対に倒れない飲み物の作り方 神奈備 投稿日:2013年 6月10日(月)09時00分 | |

| 脳卒中で絶対に倒れない飲み物の作り方 1.鶏卵 1個白味だけ 2.ふきの葉の汁 小さじ3杯。ふきの葉を3~4枚きざんですりつぶし、それをこした汁。ツワブキは駄目 3.清酒 小さじ3杯(焼酎は駄目) 4.梅漬 1個をすりつぶす。(土用干しした梅干しは駄目)塩漬けにして、やわらかくなったもの。 製法 必ず番号順に入れること。一品を入れるごとによくかき混ぜること。 入梅の頃は、ふきも梅も手に入ります。 一生に一度だけ飲めばいい。何度飲んでもかまいません。 旧国分市(霧島市)の養護老人ホーム慶昌園で体験している脳卒中予防法です。数千人が試されて、全員健在だとのこと。  | |

| [6894]Re: [6893]Re:[6890] 少彦名神 琉球松 投稿日:2013年 5月30日(木)10時42分 | |

| 神奈備さんへ "太陽が穴に入り、西から東へ行って、出てくる" 。。。これは琉球圏の太陽信仰そのものですね。 この場合の "穴" は「ホト」と見なせますから、鍛冶屋さん達の用語にも反映されているかもしれません。 とすると、原初的には東側の小島だったでしょうか? 「恵比寿/大黒様」など海の向こうから福をもたらすと言う意味では翔南の「江ノ島(アウの島?)」などもそうかもしれませんし、鹿児島湾の「桜島(オウ島?)も比定できるのかも。 "東國の人々の難儀を救う為に再びこの地に帰ってきた" 。。。救世主弥勒信仰の変形? 以下、『おもろさうし』の、通称「創世オモロ」の一節 *** むかしはぢまりや (昔、天地の始まりに) てだこ大ぬしや (日の大神は) きよらや てりよわれ (美しく照り給えり) せのみはぢまりに (天地の始まりに) てだいちろくが (日神イチロクが) てだはちろくが (日神ハチロクが) おさんしちへ みおれば (下界はるかに見下すと) さよこしちへ みおれば (はるかに眺めると) あまみきよは よせわちへ(アマミキヨを呼び寄せ給い) しねりきよは よせわちへ(シネリキヨを呼び寄せ給い) しま つくれてて わちへ (島を造れと仰せ給い) くに つくれてて わちへ (国を造れと仰せ給い) ここらきのしましま (多くに島々) ここらきのくにくに (多くの国々) しま つくるぎやめも (島が出来上がるのも) くに つくるぎやめも (国が出来上がるのも) (以下略)*** | |

| [6893]Re:[6890] 少彦名神 神奈備 投稿日:2013年 5月29日(水)16時47分 | |

| > ただ、米子市の「粟島神社」のように、この神は「アフ・アハ・アワ・オヲ・オオ」島経由で行き来すると観念されていたんじゃないでしょうか。 中西進著『古代日本人・心の宇宙』から。「朝日を拝む聖地を、アワ、アハ、アブ、アヲ等と呼んできました。日本各地に安房峠、天生(あもう)峠、青山峠など。阿保、油日岳。沖縄でも落日のアワもあります。」とあります。 これから考えると、少彦名神とは、やはり太陽に絡んでいる神のようです。朝露の中の光。 また、太陽の落日、太陽の穴、西方浄土への信仰、落日の方向はやすらぎの場所。少彦名神もやすらぎの場に行ったのでしょう。 常陸國鹿嶋郡に大洗磯前神社が鎮座、由緒は、「我はこれ大己貴、少彦名神也。昔この國を造り常世の國に去ったが、東國の人々の難儀を救う為に再びこの地に帰ってきた」と仰せられました。 太陽が穴に入り、西から東へ行って、出てくる、大己貴、少彦名神は太陽のような神であったと云えます。 | |

| [6892]Re: [6891] Re: [6890] 少彦名神 琉球松 投稿日: 2013年 5月20日(月)12時30分 | |

| 神奈備さんへ 淡島神社の祭神も少彦名命でしたか。沖の方の島が、こちら側へやって来たかもですね。 "小さい神で思うのは、朝露が日の出に光っている様" 。。。美しい光景です、沖縄地方の祝儀舞踊『♪ かじゃでぃふう節』を連想しました。 *** きゆぬふくらしゃや なうにぢゃなたてぃる つぃぶでぃうるはなぬ つぃゆちゃたぐとぅ (今日のうれしさは、何にたとえられようか。 まるでつぼんでいた花が、露に出会って花ひらいたようだ)*** | |

| [6891] Re: [6890] 少彦名神 神奈備 投稿日:2013年 5月19日(日)09時23分0秒 | |

| 琉球松さんへのお返事です。 > この神社は古くは地崎の小島でした 和歌山の淡島神社は人形で有名です。祭神は少彦名命で、沖の加太友が島の神島に祭られていたのを勧請したようです。この神は小島が似合うようです。 小さい神で思うのは、朝露が日の出に光っている様です。これこそ清々しい太陽と自然の恵みの姿です。神は細部に宿る | |

| [6890]Re: [6889]少彦名神 琉球松投稿日:2013年 5月16日(木)09時49分12秒 | |

| 神奈備さんへ 徐福がやって来たのは紀元前ですから、祀る社が少ないのは理解できますが、少名毘古那も意外に忘れられた神とも言えそうで、大雑把に近畿を中心にしているように見えますがどうなんでしょう。 ただ、米子市の「粟島神社」のように、この神は「アフ・アハ・アワ・オヲ・オオ」島経由で行き来すると観念されていたんじゃないでしょうか。この神社は古くは地崎の小島でしたし、琉球圏における神々の移動パターンとも合致します(大国主の手指はリヤス式海岸の細かい岬と入り江か)。 また、『古事記』では神皇産霊神の子、『日本書紀』では高皇産霊神の子となっていますから、双方を統一した神武をも連想しますし、この神の素性を知っていた「案山子」は稲作神の寄り代でしょうから、銅鐸神?との共同作業によって国を刷新したとも考えられます。 「カカ・カガ・ガガ」は蛇をも表すとの説が妥当であれば、は虫類の皮膚や "カガミ" の光沢にも繋がりますし、「天乃羅摩船」は常世国からもたらされた太陽信仰なのではと考えますが神奈備さんの解釈はどうでしょうか。 写真は、神々の中継地の一つ「奥武島(オヲシマ)・沖縄島南部」と、久米島の「奥武島」

| |

| [6889] Re: [6886]Re: [6885] Re: [6884]Re: [6883] 少彦名神 神奈備 投稿日:2013年 5月13日(月)17時55分28秒 | |

| 琉球松さんへのお返事です。 徐福の年代は始皇帝の頃ですから、絶対年代は李氏朝鮮でも知っていたのでしょう。BC220年頃。 それに、『日本書紀』の年代を当てはめますと、孝霊・孝元の頃になり、『海東諸国記 』は、インテリの作品なのでしょう。 > 天照大神は地神の始主なり。 これはどういう意味でしょうか。諾冉二神は天神には見えなかったとか。 > 徐福死して神と為り 現在徐福を祭神としている神社は少なくとも4社。 三重県熊野市 波田須神社 徐福社 京都府伊根町 新井崎神社 和歌山県新宮市 阿須賀神社 徐福宮 佐賀県佐賀市 金立神社 > 天照大神が伊勢に左遷?される頃 この前の土曜日の豊中歴史同好会で、皇學館大學の荊木美行先生は、伊勢に皇祖神が祀られたのは、『紀』の通りで、垂仁朝の頃とのお話でした。これは文献上からと、巻向遺跡、三輪山などの方向の関係を指摘されていました。 小生は違うと思っていますが・・・。 | |

| [6886]Re: [6885] Re: [6884]Re: [6883] 少彦名神 琉球松 投稿日: 投稿日:2013年 5月12日(日)22時30分49秒 | |

| 神奈備さんへ 徐福に関しては、李氏朝鮮の文献『海東諸国記 1443 』に面白い記事があります。 *** 孝霊天皇・・孝安天皇の太子なり(略)、秦の始皇帝、徐福を遣わし、海に入り仙福を求めしむ。遂に紀伊州に至りて居す。*** *** 崇神天皇・・開化天皇の第二子なり(略)、六年己丑、始めて天照大神を祭る。天照大神は地神の始主なり。俗に日神と称す(略)、熊野権現神始めて現る。徐福死して神と為り、国人今に至るまで之を祭る。*** この記事では、徐福は孝霊の代にやって来て「不老長寿の薬を求め・紀伊州に至り」、崇神の代に「徐福死して神と為り」とあります。 「始めて天照大神を祭った」のも、「熊野権現神始めて」現れたのも崇神の時代。。。 偶然かもしれませんが、この年代にほぼ重なる方は「ヤマトトトヒモモソ姫」だけですね。勿論、複数の姫様でしょうけど、最後の百襲姫がホトを突いて死亡する頃と、天照大神が伊勢に左遷?される頃とほぼ一致します。 この朝鮮側の文献の一部は『日本書紀』からの引用のようですけど、琉球側の伝承も採用されているでしょうか? なんか「少彦名神」がどこかに隠れているような気がするんですよ。 画像は、普天満宮拝殿と、本来の本殿と考えられる洞窟内部の拝所・宜野湾市   | |

| [6885] Re: [6884]Re: [6883] 少彦名神 神奈備 投稿日:2013年 5月12日(日)14時20分54秒 | |

| 琉球松さんへのお返事です。 > 洞窟(岩屋)" と近接 和歌山では田辺市の磯間岩陰遺跡が古墳時代中期終から後期にかけての石室墓だそうです。薮谷洞穴は弥生時代のもの。 少彦名神は大阪では天神とよばてれおり、菅公に席巻された天神社が多い中でも比較的頑張ってきています。 少彦名神は高皇産霊の手の間から零れ落ちたので手間天神と呼ばれるようになった。赤猪岩神社の鎮座する西伯郡会見町に、天萬神社が鎮座している。手間からの転訛でしょう。少彦名神は岩に寄り付く神だあるのは、紀州串本の潮御崎神社の磐座、、また能登の国の宿那彦神像石神社の名からも想像できます。赤猪岩に少彦名神が寄り付いていたから大穴牟遅神が助かったのかも知れません。 徐福伝説の残る菟足神社に伝わる伝承。 『牛窪記』元禄十年(1697)に「崇神天皇御宇ニ紀州手間戸之湊ヨリ徐氏古座侍郎泛舟、此国湊六本松ト云浜ニ来ル。」とあります。紀州の手間と戸から徐福の孫の古座郎は三河に来たとのこと。 手間の戸の湊とは少彦名神が鎮座していた湊と思われます。潮岬付近かも。 | |

| [6884]Re: [6883] 少彦名神 琉球松 投稿日: 2013年 5月11日(土)09時19分42秒 | |

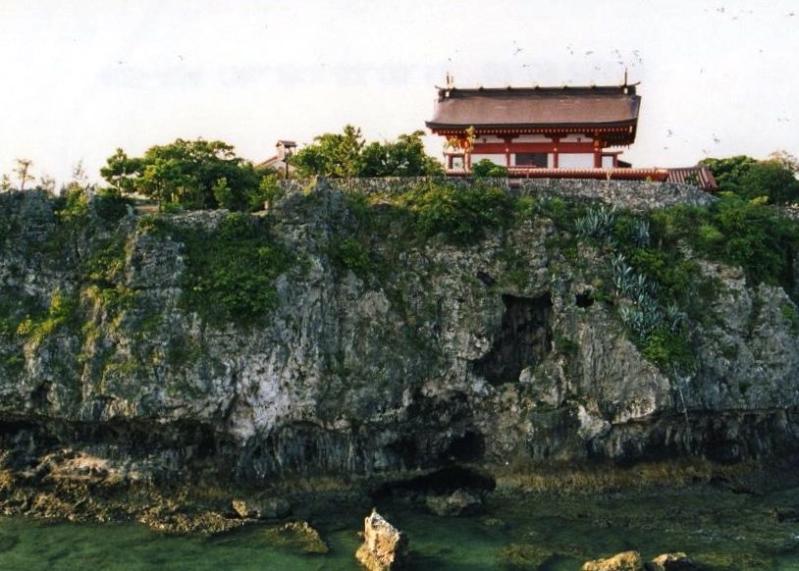

| 神奈備さんへ 少名毘古那神は、常世国からやって来て、常世国へ帰っていった神ですから海人なのでしょう。 しかも、常世思兼神の弟で、ほとんどだれもその素性を知らない古い神ですから、弥生時代の開始に立ち会った神かもしれません? 除福伝説や、アイヌの「オキクルミ」、琉球圏の「キジムン(木のモノ)」との関係もありそうですけど、ともかくも "小さい" との表現がキーワードなんでしょうね。 縄文時代後期には、琉球列島を経由した多くの考古学的証拠が西日本太平洋側で見つかっているようですから、日本海側や瀬戸内海へのこの神の伝承は後世的なものと解釈したいのですがどうでしょうか。 紀伊半島南端周辺は、後世の「補陀落渡海」の現場でもあり、「紀伊 "大島"」 の存在とも考え合わせると、この地もまた「常世の浪の重浪帰する国」なのでしょう。 そう言えば、琉球八社(安里八幡宮を除く)もそうですが、熊野権現の社の多くは "洞窟(岩屋)" と近接していて、いや。。。もともとは岩屋が御神体で、拝殿などは後から造営されたとも解釈可能ですね。 写真は、波之上宮(少彦名神は相殿神)本殿下岸壁中央の、古くから信仰の対象である岩屋・那覇市

| |

| [6883] 少彦名神 神奈備 投稿日: 2013年 5月10日(金)16時58分15秒 | |

| 少名毘古那神は出雲の御前に現れて、大穴牟遅と共に国造りに従事し、常世国(トコヨノクニ)に度(ワタ)ってしまったのです。 それにしても、出雲には、『記紀』・『出雲国風土記』などには、少彦名神の足跡が見あたらない。この神を祀る式内社もなさそうだ。 播磨、伊豆、伯耆(粟に乗って弾かれて常世国へ渡った。)、伊予の風土記(逸文)には登場しています。 また、石見には、「志都の岩屋」と呼ばれる巨岩があり、『万葉集』には、「大汝少彦名のいましけむ志都の石屋は幾代経ぬらむ 巻三 355」と歌われています。 志都の岩屋とよく似た名の岩屋が、紀州潮岬にあり、「静之窟(しずのいわや)」と呼ばれています。少彦名神を主祭神とする。潮御崎神社が鎮座しています。この神社の創建由緒に、『紀』の「熊野御崎より常世国に渡り給うた」と云う神話にちなんで、ここに勧請したとあります。 なにも、『紀』によらずとも、常世国と結びついて考えられるのが熊野であり、潮岬の静之窟から渡ったとも考えられます。 潮岬の静之窟 http://www.mikumano.net/meguri/sionomisakijinja.html に写真がでています。 | |

| [6882] Re: [6880]Re: [6877] 須佐之男命 神奈備 投稿日:2013年 5月 9日(木)15時51分27 | |

| 琉球松さんへのお返事です。 ダイトルに連番を入れていただきありがとうございます。 > 「大斎原」で川の中州 四方が山に囲まれた川の中州です。山と川は一体となって恵みを与えていたのでしょう。 > 熊野権現を国教に据えた なるほど。イメージでは逆のような気がしますが・・・ | |

| [6881] Re: [6879]Re:[6877]須佐之男尊 神奈備 投稿日:2013年 5月 9日(木)15時50分5秒 | |

| かじりかけさんへのお返事です。 ダイトルに連番を入れていただきありがとうございます。 > 本当の王は妃殿下の方だったのでは・・・ その方が一代あたりの年数が合理的になりそうですね。面白い。 | |

| [6880]Re: [6877] 須佐之男命 琉球松 投稿日:2013年 5月 9日(木)09時58分2秒 | |

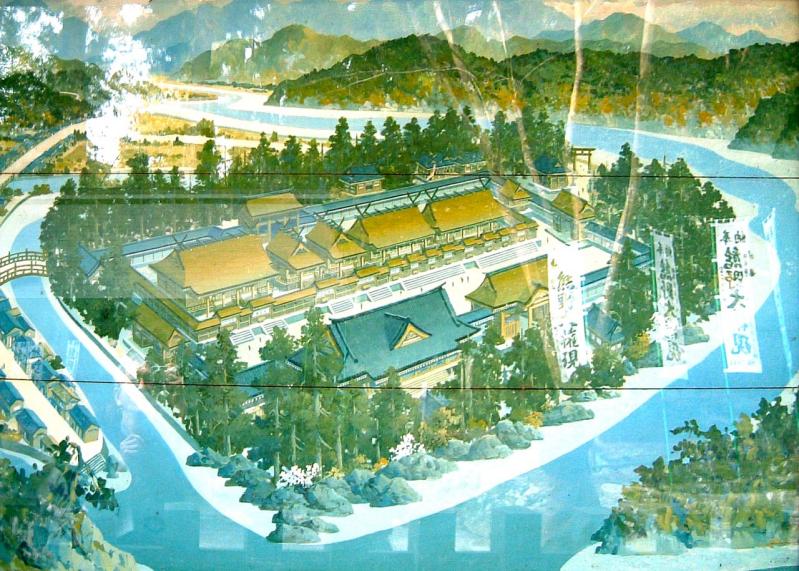

| 神奈備さんへ 熊野本宮の古社は「大斎原」で川の中州(島?)でしたから、古来山岳信仰とは無縁だったんじゃないかと思いますね。 この地にスサノヲが祀られていたとすれば、熊野川の氾濫を鎮めるためじゃないでしょうか。 考古学的には銅鐸、民俗学的には竜(鮫)や河童の "荒ぶる部分" の再生(禊)を試みているように見えるますがどうでしょう。 そう考えると、川を下り母の国~イザナミの墓所への航路をも確保しているのかもしれません? ところで、出雲信仰の大本は「木の国」で、和歌山県&三重県だとする説に共感できますが、沖縄の伝統的信仰「ニライカナイ(奄美ではネリヤカナヤ)」の原型もまた、この地ではないかと考えています。 そういう意味では、奄美沖縄の創世神「アマミキヨ/シネリキヨ」は「アマテラス/スサノヲ・イザナギ/イザナミ」に比定可能で、古琉球~近世琉球王国が熊野権現を国教に据えた事実とも見合うわけですね。 画像は、「大斎原」絵図  | |

| [6879]Re:[6877]須佐之男尊 かじりかけ 投稿日:2013年 5月 8日(水)23時42分9秒 | |

| (飲んでおります) 出雲井神社のことを挟んでの考えなのかなと思いましたがどうなのでしょうか? なんて言ったりして(^^) 出雲市に古志という地名が残っています。この地名の由来は、その昔コシの人が提を築いて移り住んだ。とあります。 この由来より、当時の人々から見ると提というものが珍しくコシの人は技術・知識を持った人々だった。と、思います。(木を使って家をつくるとか・・・) 出雲地方に文化が出来る前か同時期に、コシに出雲より高度な文化があったのではないかと思っています。 しかし、天皇の系図を見ても初期の妃殿下の名が何らかの意味があるような気がしてならないのです。 例えば、本当の王は妃殿下の方だったのでは・・・ なんて妄想です | |

| [6878]Re[6876]旧石器と縄文遺跡 かじりかけ 投稿日:2013年 5月 8日(水)23時06分36秒 | |

| 島根県の隠岐の黒曜石は縄文時代に近畿地方で使われていたようですね。 そんな時期から交流があったのですね。 近いといえば近いので当たり前なのかもしれませんが・・ | |

| [6877] 須佐之男命 神奈備 投稿日: 2013年 5月 8日(水)20時09分6秒 | |

| 根の堅州国のイメージはよみがえりの紀州の熊野にあいそうです。ここに須佐之男命のついの住処があったのです。これが今、熊野本宮大社の祭神として祭られることになったのです。 旧紀伊国だった三重県熊野市には、黄泉の国へ行ったことになっているイザナミの墓所とされる花窟神社が鎮座しています。(『紀』一書第五) 須佐之男命は出雲神話(記紀・出雲国風土記)のスターですが、祭神としている式内社では、紀伊が名神大社のなっており、出雲は小社です。このことは単に延喜の時代(901~)の神社の格付けの問題ではなく、それに至るまでのそれぞれの神社と祭る氏族の積み上げた歴史があったのでしょう。 紀州と出雲の同じような名前の神社を比較してみます。 紀州 出雲 名草郡 加太神社 大原郡 加多神社 伊達神社(名神大) 意宇郡 同社韓國伊太氏神社 3社 出雲郡 同社坐韓國伊太氏神社 3社 在田郡 須佐神社 飯石郡 須佐神社 (名神大。月次新甞) 出雲郡 同社須佐袁神社 3社 牟婁郡 熊野早玉神社(大) 意宇郡 速玉神社 熊野坐神社(名神大) 熊野坐神社(名神大) なお、備後國深津郡 須佐能袁能神社 総じて紀州の神社が出雲より格が高いようです。 式内社の格式で、松前健一先生が須佐之男命の本拠を紀州とされておられるのは、紀州人としてはありがたいことですが、須佐之男と言う神は普通名詞、すなわち複数存在していたことも考えなければと思っています。 | |

| [6876] 旧石器と縄文遺跡 神奈備 投稿日:2013年 5月 8日(水)11時31分6秒 | |

| 『古事記』には、旧石器時代(~BC 12,000)や縄文時代(BC 12,000~BC 1,000)の具体的な記述はありませんが、「にちはやぶる荒ぶる国つ神等の多にあり」の言葉には、自然の声を聞きつつ、生活をしている人々の存在がイメージされます。 旧石器時代の主な遺跡と概要 和歌山市山東大池遺跡 旧石器、ナイフ形石器、石匙、石鏃、石核、サヌカイト片 が出土しています。サヌカイトは槍の先などとして使われたもので,割るとするどい縁ができる硬いものです。大和の二上山産出。 紀の川市貴志川町平池遺跡 旧石器、ナイフ形石器、石鏃、サヌカイト。 有田郡有田川町土生池遺跡 先土器、ナイフ形石器、削器、掻器、石核、土師器、黒色土器 御坊市壁川崎遺跡`(名田町野島壁川崎) 先土器、ナイフ形石器、石核、石鏃、弥生土 縄文時代の遺跡 早期 田辺市高山寺貝塚(田辺市稲成町糸田) 縄文時代早期の貝塚遺跡。田辺湾を望む標高32mの丘陵上、高山寺の境内に所在する。貝塚は1938年(昭和13)の秋に寺の境内西斜面で発見され、発掘調査が実施された結果、近畿では海水産の貝殻からなる唯一のもので、縄文時代早期の高山寺式土器を出土する標式遺跡として有名になった。出土土器は器壁厚1cm以上の厚手押型文土器が主で,無文土器が少量伴う。 前期 和歌山市鳴神貝塚 縄文時代前期(約6500年前)から晩期(約3000年前)、さらに弥生時代まで人々が住み続けたことが遺物から推定されます。出土する貝が海の貝であることから、当時和歌山平野はまだ海が広がっており、ここ花山の麓は海岸線であったことが推定されます。貝塚の傍には集落があり、墓地からは抜歯した若い女性の人骨も発見されました。縄文時代には抜歯する習慣がありました。鳴神遺跡は、当時の自然環境や風俗・生活を知る上で貴重な遺跡です。縄文土器、骨製品、人骨、弥生土器。 前期 和歌山市禰宜貝塚(和歌山市禰宜字三田) 縄文土器、石器(匙、錐、鏃、錘、斧)骨角器(骨針、牙製ナイフ)、ハイガイ、ヤマトシジ ハマグリ マガキ 出土土器の90%を前期の土器が占めており、中・後期は少ない。 土器の胴部上半に数条の爪形文を、下部に羽状縄文を施すもの、斜縄文だけを施したもの、口縁部に1~2条の突帯を貼り付け、これに刻み目や縄文を施したものなど、前期前半代に本遺跡の中心が求められる。石器としては、石匙・石錐・石鏃・石斧が出土し、特に有茎の水晶製石鏃は注目される。骨角器としては、骨針・牙製ナイフが出土している。 中期 広川町鷹島遺跡 縄文土器、弥生土器、石器(石錘)、土錘 後期 海南市溝ノ口遺跡 貴志川の河岸段丘には、数多くの縄文・弥生時代の遺跡が分布しています。、土器や首飾りなどの玉類、石錘、石の斧、石の矢じり、石の皿、たたき石などの遺物がたくさん出土しました。さらに2300年も昔の円形竪穴式住居跡、なきがらを土器に入れて葬った「甕棺墓(かめかんぼ)」が発掘されました。宮滝式の弥生土器も。 西日本では珍しいと云えましょうが、ストーンサークルが発見されています。また、この場所は南に黒沢山を頂点とした神奈備山が三つ重なっています。 晩期 和歌山市岡崎遺跡 縄文土器、石器多数 | |

| [6875]]大国主神社 国主神 神奈備 投稿日: 2013年 4月26日(金)09時03分50 | |

| 大穴牟遅神への八十神(ヤソカミ)の迫害 ここにまたその御祖(ミオヤ)哭(ナ)きつつ求(マ)げば、見得て、すなはちその木を拆(サ)きて取り出で活(イカ)し、その子に告げて言はく、「汝(イマシ)はここにあらば、つひに八十神のために滅(ホロボ)さえなむ」といひて、すなはち木国(キノクニ)の大屋毘古神(オホヤビコノカミ)の御所(ミモト)に違(タガ)へ遣(ヤ)りたまひき。ここに八十神覓(マ)ぎ追ひ臻(イタ)りて、矢(ヤ)刺(サ)し乞ふ時、木の俣(マタ)より漏(ク)き逃(ノ)がして云(ノ)りたまはく、「須 佐能男命(スサノヲノミコト)の坐(イマ)す根の堅州国(カタスクニ)に参(マヰ)向(ムカ)ふべし。 木の国の大屋毘古神は名草郡の伊太祁曽神社に鎮座しています。ここに五十猛神がかぶさって『旧事紀』では、同一神と見なしています。『古事記』には、二神の神生みの段で、大屋毘古神が生まれています。五十猛神は、『紀』で、素戔嗚尊の御子神として、妹の大屋津姫命、採津姫命と共に登場します。二神の御子神と孫神が同一というのも不思議なことですが、そこは神様のこと、元々不思議な存在ですから納得しておきましょう。 那賀郡(紀の川市貴志川町)に鎮座する大国主神社には、八十神等の危難から逃れ、大屋毘古神のもとへ赴こうとした大国主命が当地を訪れた事を由緒としています。 名草郡(海南市多田)に、国主神社が鎮座、大屋毘古神のもとに滞在中の大国主神はこの地に妻問いに来訪しているのではないか、なぜならこの地は美人が多い地だとのお話もある。 | |

| [6874] 大屋毘古神 神奈備 投稿日:2013年 4月26日(金)09時01分42 | |

| 木の国の古い神です。伊太祁曽神社の祭神です。

| |

| [6873] 『森林飽和』太田猛彦著 を読んで。 神奈備 投稿日: 2013年 4月21日(日)21時16分31 | |

| 森林や山の木々について、観点が変わる本でした。 例えば、山には木々が多いほど、雨水を貯めるダムの働きが大きいと思っていましたが、さにあらずでした。 木々の葉っぱは雨を地面に届かせないことがあり、そのうちに蒸発させてしまう。 木々は、特に針葉樹は、水を大量に吸い込み、葉に貯め、地中から吸い上げて、なかなか地中に蓄えてくれない。 木々は水を吸い上げて幹などの小さい穴から出して蒸発させてしまう。 背の低い灌木などが生えていれば、高木・大木がなくとも、山には十分貯水が出来るということ。 ほどほどに木々を伐採した山が貯水能力が一番、昔は20年位の木々は、待ちきれずに伐採・利用していたようで、結果的にはうまく山の能力と資源を活用していたのです。 ついでに、防災として東北地方の海岸に津波の高さに負けない堤防を築くことが押し進められそうですが、建築費用や維持経費は膨大なものになり、景観や海の利用と言う観点からもあまり好ましいものとは思えません。 それよりも、対策は減災程度にとどめることにして、景観を守り、経費節減を計るには、松林の復元が有効なようです。 小生の勝手な考えですが、10m程度土盛りをして、巾100m程度の松林ベルトを海岸に造林すれば、そうとう減災できるのではないかと。 | |

| [6871] ]遊女記 14 終 神奈備 投稿日:2013年 4月14日(日)19時46分30秒 | |

| 『遊女記』 少分の贈(少額の団手)を得て一日の資としたのである。ここに髻俵(出遊と判るような髪型か )・絅絹(出遊と判る服装か)の名の由来がある。アルバイト遊女の船の舳先には、いずれも登指(高い柱、大笠と棹)というものが建てられ、それに九分之物(出遊と判る標識、丸いものか)が掲げられて一見して直ちにアルバイト遊女の船であることが判るようになっていた。これも遊女社会の慣習である。 (遊女社会のことは)既に文章博士大江以言の「見遊女詩序」に詳しいが、本文ではそれ以外に気付いた点を若干付け加えてみただけである。 ーーー 『遊女記』終 源平時代に江口神崎は衰えはじめた。 院政時代の末期に白拍子なる舞妓が出現。 清盛が都を福原に移した。 頼朝が鎌倉に幕府を開いた。 遊女は東海道と播州の室津へ移動した。 江口神崎の残存遊女屋は江戸初期に佐渡島町に移った。 | |

| [6868]Re: [6867]遊女記 13 琉球松 投稿日:2013年 4月12日(金)10時15分47秒 | |

| 神奈備さんへ 『遊女記』シリーズ?は、とても参考になります。 琉球圏のそれと相通ずる部分と、「遊女」に対する尊敬の念に温度差はあるんですが、民間民俗「大晦日の客」との関係性は温存されているように思えますね。 那覇辻街の遊女達は、「唐旅(帰って来れないかもしれない危険な旅)」に赴く男達の安全と、その家族の心情にまで心配りをしていたほどで、「オナリ神信仰」の延長線上にある存在とも解釈できます。 画像は、旧暦1月20日に行われる那覇の「ジュリ馬祭」神女の胸元には勾玉が掛けられていた・ブログ『モリモリ三線教室 http://blogs.yahoo.co.jp/hiromisannshinn/30998917.htmlより転写

| |

| [6867]遊女記 13 神奈備 投稿日:2013年 4月10日(水)15時57分45秒 | |

| 『遊女記』 豪家(摂関・公卿など権門・勢家と呼ばれた家柄の良い家)の侍女(豪家に仕える女性、家伎として芸能を教育されたマカタチなど)の中には、自ら求めて遊女社会に身を置き上下の船に宿る者もいたが、これを湍繕(速く繕ろう転じて売春のみを専門とする所謂ショートのことか)または出遊(アルバイトの遊女の意味か)といった。 ーーー ○注 マカタチ 侍女 侍婢 貴人につきそう女 遊女の子でも偉くなる。 源義平 橋本(八幡市) 源義朝の長男、鎌倉悪源太。 源範頼 遠江国池田宿の遊女が母 頼朝の異母弟 徳大寺実基 白拍子五条夜叉の子 太政大臣。 藤原信能 江口の遊女慈氏 従三位・参議 藤原兼高 江口 木姫 正三位・参議 頼朝・義経 白拍子常磐御前 | |

| [6866]遊女記 12 神奈備 投稿日: 2013年 4月 7日(日)13時02分19秒 | |

| 『遊女記』 一般の人々が言うには、雲客風人(都の貴紳、雲上人や風雅の人)が遊女を賞でるために京洛よ り河陽に到るときは、専ら江口の遊女を愛したようで、刺史以下(地方の国司以下の役人や庶民)が西国より河に入る時には専ら神崎の遊女を愛したようである。いずれも始見(始めてまみゆる)をもって遊んだようであるが、要するに近場で遊んだということである。遊女たちが得るところのもの即ち収入のことを団手(だんしゅ、纏頭・玉代・花代・線香代などの類か)といった。均分の時に及んでは遊女たちは恥じらいや慎みなどをかなぐり捨て少しでも団手の取り分を増やそうとして奮励努力するさまは傍目から見ると、まるで喧嘩や乱闘をしているかのように見えるのである。 或るときには麁絹(綾のない生地)の尺寸までの細かい裂地(麁絹を均等に切断して分け合うこと)を奪いあい、また或るときには米や粳の斗升を厳密し計って分け合うのである。考えてみるに、まさしく『史記』陳丞相世家や『前漢書』陳平伝にみえる陳平が肉を分つときに均等に公平な分配を行った故事をみる思いがし、遊女社会では団手の分配を均等に行う風習があるようだ。 ーーー ○ 『日本紀略』遊女群参 給米百石 総花的に花代を与えると分配で柳眉をつりあげる。 ○ 『扶桑略記』指江口御之間 遊行之女船泛来 歌曲参差 為鱗其衒売之意 仰讃州米百石給之 ○ 遊女は共同体を形成していたが、個人事業主で、収益の配分には目を光らせた。 ○ 『古今著聞集』道因法師 六日 出神崎 於高浜 召遊君六人 纏頭 長者金寿 三領単衣(仕立てられた小袿(こうちぎ) 熊野(江口) 伊世三領(仮縫いの大袿(おおうちぎ)口) 小最 輪鶴 各一領 此外伊与守給米 云々 ○ 国司 五位の赤トンボと蔑まれたのは浅緋の服を着ていたから。しかし、中央貴族より官位は低いが、別に公廨稲の分配という収入があり、遊女にはもてた。国司は神崎に多く、派手。江口は京の貴族で地味。 ○ 『尾張国郡司百姓等解文』三十一条の訴え 正規の納期以前に税を徴収。農民から徴収あった調(国の特産品)のうち、良質な物を着服して、粗悪な物を中央へ進上。農民に貸与すべき米穀を着服。池・溝の修理費用を着服。自らの郎党・従者を郡司・農民の家に押し入らせてめぼしい物を奪う。運送負担の強制。等々 ○ これらは、遊女と遊びたいためか。 | |

| [6865]遊女記 11 神奈備 投稿日:2013年 4月 5日(金)16時09分34秒 | |

| 『遊女記』 また長元年中上東門院(一条天皇皇后、後一条・後朱雀両天皇母、藤原道長の女彰子)がまた御 行された時(『日本紀略』長元四年(1031)、宇治大相国藤原頼道は、中君という遊女を賞でられたという。さらに延久年間(延久五年(1073))、後三條院(前年末に白河天皇に譲位されたばかりの後三條太上天皇)が同様に住吉大社・四天王寺へ御幸された折りにも、狛犬や犢(こうし)らの遊女たちが船を並べて群参し、(その艶やかなる光景は素晴らしく)人々はこれを神仙といい、近代の勝事(近来稀にみる素晴らしい出来事)と讃えた。 ーーー ○ 遊女の舟上でことに及ぶこともあった。 ○ 舟の中に さしも浮きたる 契りまで うらやむほどの えにぞありける 有家朝臣 | |

| 遊女記 10 神奈備 投稿日: 2013年 4月 3日(水)19時07分44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『遊女記』 長保年中、東三條院(円融天皇女御、一条天皇母)が住吉大社・天王寺に参詣された時(『日本紀略』によると長保二年(1000)三月二〇日のこと)、その帰途(淀川を渡る時に遊女たちが群集し、扈従していた殿上人や女房への施しが行なわれたがその折り)禅定大相国藤原道長は殊に小観音という名の遊女に寵愛をお与えになったという。 ーーー ○ 『日本紀略』 一条天皇長保二年(1000)三月 廿日丁酉,東三條院參詣住吉社.先參詣石清水八幡宮、四天王寺. 廿三日庚子,發遣六社奉幣使.伊、石、賀、平、松、稻.依造宮也.廿六日癸卯 今日,東三條院.詮子.御淀河之間,遊女群參.給米百石.殿上人及女房有纏頭事.又左大臣.道長.給米五十石. ○ 遊女は何故観音か 遊女の癒し機能、身を犠牲にして男たちに奉仕する美しい女たち。観音とも普賢菩薩とも映った。 ○ 野崎観音は江口の遊女たちが再興したと伝わっている。 ○ 『謡曲江口』天王寺参詣途中の僧が江口に寄った際、遊女の霊が現れ、舟遊びを見せ、棹の歌を謡う。そこで彼女は六道流転(輪廻を繰り返す)の様と罪業迷妄の身を嘆く。 さらに、「人が皆、六塵の境(六識の対象の境:色境など)に迷って六根(六種の感覚:眼 、舌、意など)の罪を作ってしまうのも」迷う心から生じるのだと言う。」そうして普賢菩薩となって西の空へ昇天した。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||