| [9720] 聖徳太子の実像 神奈備 投稿日:2014年 7月19日(土)21時25分 | |

|

| |

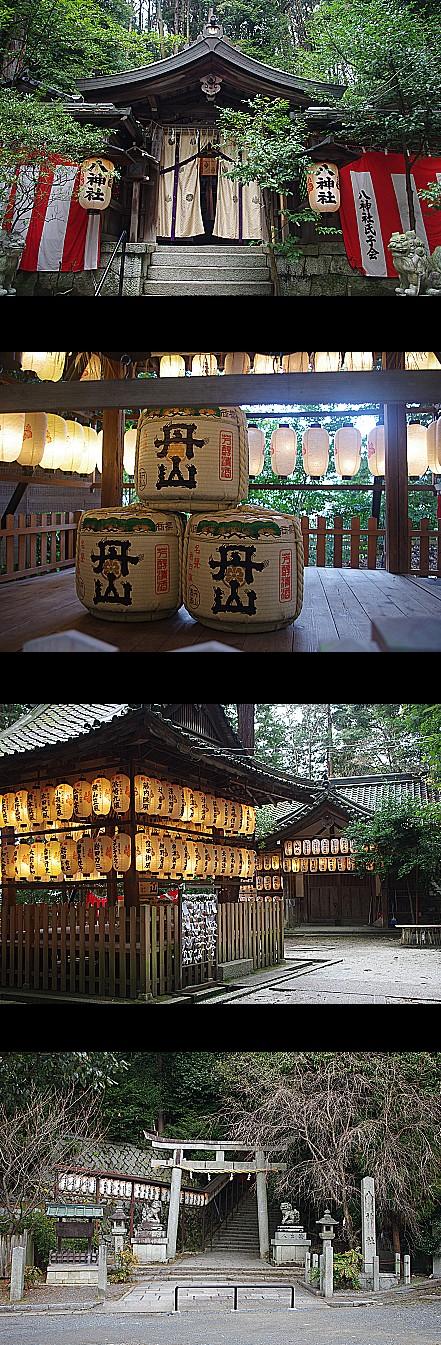

| [9740] 世續茶屋と八神社 言蛇 投稿日:2015年 7月28日(火)15時38分 | |

| 「秋の田の 穂の上に霧らう 朝霞 いづれのかたにか 吾が恋やまむ(万葉集88)」 京都の名物料理の一つに鯡蕎麦あり。 写真は京都銀閣寺町・八神社の前にある世續茶屋の「にしん茶そば」 緑の茶蕎麦はホンノリとした甘みがあり生姜とあわせて上品な香りが口に広がる一品。 所在地は〒606-8402 京都府京都市左京区銀閣寺町37

| |

| [9739] (無題) 豆たぬき 投稿日:2015年 7月 1日(水)16時16分 | |

| オノコロ島神社はなかった! 明治に大和大国魂神社の祭神を社名通りに倭大国魂大神(この存在は記紀神話を転覆させる爆発力を秘めて居る?) に復するにあたり、それ以前は何と、千数百年の永きに渡りイザナミの宮と深く信仰されていました。 皇国史観のもと、天照大神の親神を無礙にもできず(明治には廃仏毀釈が荒れ狂いましたが、同時にあまたの神々も容赦なく神殺しに合っています) 別所に社地をさだめて鎮座創建したのがオノコロ島神社。 動かぬ物証、古写真には辺りと余り高低差のない平地の全景写真が残ります。 これが数十年後の古写真ではさすが国産みの大神様方。 非常なる御神威を表されまして一気に隆起?現在の丘に盛り上がりました。 この同じ頃 、一宮のイザナギ神社も千数百年間イザナギ大神の墳墓とされて御神体で絶対禁足地であった古墳(円墳)を何をトチ狂ったのか 明治政府は恐れ多くも二度に渡り絶対禁足地であるハズの古墳を破壊、整地して大神様方石棺の真上に本殿を造営して現在の形に作り替えました。 漏れ聞くところではこの際に恐れ多くも畏こくも石棺の御中を拝見し奉ると二体の御遺体を認めたとも? イザナギ神社(神宮)は伊勢神宮に合わせて飛鳥を中心に東西同距離、同時期に造営された物件なのは間違いないかと。 御来光の宮の伊勢神宮。夕陽が沈む宮のイザナギ神社(日少宮)。死生観に関わり、同時に大王宮の東西の結界でも有ります。 (歴代大王(天皇)宮の東西にその都度それに該当する神々を配置。何故か淡路島には南北にいっぱいイザナギ神が坐す理由にも合致) 元に戻して、実質的には二宮の大和大国魂神社が一宮のイザナギ神社を上回る手厚いお手当て(国税の分配)が支給されていました。 時宗の宗祖、一遍上人は晩年に二宮の大和大国魂神社に至り村人からイザナミ大神の宮と聞き深い信心の誠を捧げて社前に小屋を営み布教の拠点となさった。 もしオノコロ島神社が古代から高台に有って、、、のブラフはこの二宮様の話を横領したもの。 二宮様の境内社殿は元来は『西向き』。よくある無理からの理由付けには沖を行く船人が拝礼しないとよく祟りを成したので現在の南南西に変えた? オノコロ島神社の有名な大鳥居~オノコロ島神社、二宮様は一直線上に有ります。 二宮様から見渡すと大鳥居は一の鳥居。オノコロ島神社は御前社。南宮エビス社の風情です 二宮様は三原入江の港の岬に当たる場所で内陸部への上陸地点に当たります(西宮のえべっさんや住吉大社、熱田神宮等と同じ様な入江の入口の立地) | |

| [9738] 鹿児島の風水 yori 投稿日:2015年 6月26日(金)17時16分 | |

| 久々にポスト致します。 当地の場合は大別すると、 ○島津藩成立から江戸時代 三国名勝図会に掲載 ○それ以前の平安時代の風水はどうだったのか? 特に霧島権現信仰の開祖「性空上人」の頃は? ○平安時代より以前古代から神代 磐座信仰 明治初年の廃仏毀釈で史資料が焼却されているので なかなか手がかりがありません。 古代に関しては宇佐神宮の史資料に頼っている のが実情です。 皆さんのご意見を参考にして 考察していきたいと。。 ★島津義久墓地(霧島市旧金剛寺) ★東霧島神社(霧島六所権現、性空上人) ★若尊神社(日本猛上陸地、縄文時代の噴火口) | |

h=100% cellpadding=5>

> 豆たぬきさんへのお返事です。

>

> 面白いお話、ありがとうございます。

>

> 長髄彦の長は 中津国の中なのか、蛇信仰のナーガなのか、またはそもそも同根の言葉だったのか、面白い話ですね。

>

> 天御中主神について、南方の神である アマミンチュウ ではとの説もあるようです。大三元さんのHPを参照ください。

>

ナカの国の人々(後に出雲と卑下される(クモは敵対勢力を卑下した表現。これは重要))が奉斎していたのが大元大神とかクナト大神とか天御中主尊、国常立尊、豊受大神、イザナギ大神(天照皇大神、天照御魂大神)他等と言われる最高神(異名同神)。

その厳しき神様、、、厳神=イズモを奉斎する民、勢力。

神様は龍蛇体とされて(トコ(常、土地、十九、(ツク、、、ツクヨミ)。トコを反転するとコト(コトのマチ。コトシロヌシ)。)の神。いまなおミーさんは土地の神様と信仰される。)

蔓植物、別ても葛がトーテムとされ(藤も原初は葛で表された)

葛木、葛城族と言われる勢力。民。

因みに、我が国最古の衣服はこの葛の甘皮から拵え紡いだ糸から拵えた物。

(丹後の宮津地方に僅かに伝承されている。また、同じ製法がアイヌにも伝承されている(材料は白樺の甘皮))

この勢力が盤踞したのが高天山(金剛山)の東側麓一帯(髙天原)ならびに周辺。(奈良県中南部)

ここがナカの国のヤマト(=京都)

大王宮の東西に死生観とも絡む結界、防塞の神様、朝日宮(後に伊勢神宮)と夕日宮(淡路島にあまた有るイザナギ大神の神社)を営んで行く

吉野山(神山。神話に言う天御柱?)の真東には滝原宮。伊雑宮。真西(GPSでも全く同じ緯度)には淡路島の先山(天照大神。イザナギ大神、イザナミ大神。国生み神話に原初の富士の山(地元伝承))。さらに淡路二宮大和大国魂神社(千年以上イザナミ大神の宮とされる)

葛木をカツラギではなくクズのキと読んでクズの濁点を除きクスとしたら、、、

クスノキ=楠木。楠。樟。

木肌が葛ともどもウロコ状で真っ直ぐ天に伸びる姿が昇竜を思わす為?御神木(トーテム)とした。

楠木が御神木の神社は暗に御祭神はその筋の神様(龍蛇神)だと仄めかしているのかも?

| [9736] 妄想ながら、、、 豆たぬき 投稿日:2014年 7月19日(土)21時25分 | |

| 最初、高天原に生まれる神。名を天之御中主尊と白す。、、、 高天原=延喜式中、高天山(金剛山)とは東麓一帯(奈良県)を言う。 何故、国の公式見解(ネタばらし)を誰も信じないの? 別てもその所以を以て御所市の高天地区は神話の高天原の故地云々の標柱がひっそりと立ちます。(地元の伝承も同じ) その最初の大王は天の御中主尊、、、古代畿内ならびに周辺一帯はナカ、ナガの国と呼称されていたらしい? これが意外な程の広範囲(本州の大部分、四国(徳島県南部はナガ国と言われた。淡路島には阿那賀))を統治していたようで、ナカ、ナガの付く地名、山川等の名称が現在迄あまた伝わりマス。 記紀神話ではアシハラ(アシ(アジ=尊称)、倭国(ワラ、ハラ))-中津国(ナカの国) ナカの国の大王(大国主尊)ですから、御中主尊。 元来、アマ族ですから海(アマ、ハタ)を垂直昇華して『天』を冠して天御中主尊。 後々には、ナガスネヒコ(ナガ国の大王、大国主命)として再登場。 いわば三輪山を取り巻くヤマトのオロチ(ナガ)であり、 神名通り、大倭大国主櫛甕玉大神。 神の中の神。大神大神(オオミワオオカミ)。 ナガスネヒコ(倭大国主命)といわゆるニギハヤヒ(入婿。天照御魂神)は表裏一体の関係では? | |

| [9735] アズミ族 プラム 投稿日:2015年 5月26日(火)13時18分 | |

| どなたか教えていただきたい。長野県の安曇野は海洋族アズミ族が最後に流れ着いたところという話になっている。これは穂高神社の伝承からその様に言われていると聞くが、私は全く逆で、諏訪、八ヶ岳から産する黒曜石の運搬のために運搬ルートを日本全国に海洋ルートも含め整備していったのではないかと考えている。いかがでしょうか。その運搬ルート流通拠点として全国に安曇狩りの名前を残し拠点として八ヶ岳、諏訪の一族が活用していったのではないかと考えるようになりました。黒曜石発掘についてもすでに分業体制が整っていることを考えるならば、その様に考えたほうが合理的だと思ったからです。お知恵拝借。 | |

| [9734] (無題) 豆たぬき 投稿日:2015年 5月25日(月)10時17分 | |

| 河内国を割いて 和泉国を設置した、、、? 和泉はイズミ。、、、イズモと同源、同意ではないのか? ミとモは直ぐ転化しそうですから。 出雲族の盤踞したのも河内国/和泉国 美具久留御魂神社(出雲大神荒魂)の縁起はこの一帯の出雲族(穴居していたらしい?)らの反乱を示唆したものでは? (崇神天皇自ら五彩の大蛇(葛城、出雲族)の巣窟を知っていて?視察する事自体が異常で変な話。又、三輪山山麓(大王宮)~簡単に?行幸できるような距離感) 大三輪神社の初代神主の太田田根子命がいらっしゃったのも河内国。 | |

| [9733] Re: (無題) 神奈備 投稿日:2015年 4月18日(土)17時05分 | |

| 豆たぬきさんへのお返事です。 。 > 明石の林神社の由緒ですが、どうも明石の岩屋神社とダブるお話(同じ話) の様に感じます。 ご指摘ありがとうございます。 海人の男狭磯(おさし)を祀る摂社を持っている林神社です。明石の海に潜って死んでしまったので、墓は淡路につくり、神社は明石につくる、理屈がなりたつのでしょうか | |

| [9732] 無題 豆たぬき 投稿日:2015年 4月17日(金)23時30分 | |

| 神名備さまお疲れ様です。 明石の林神社の由緒ですが、どうも明石の岩屋神社とダブるお話(同じ話) の様に感じます。 又、同じく真珠を採りながら溺れ死んだ海士のお話も某天皇が淡路島に御幸して狩をした際のお話 (獲物が目の間を沢山跋扈しているのになぜだか全く獲れない為 占いするとイザナギ大神(実体はどなたでしょう?)が顕れ託宣するには、 此らは吾の祟りである(イザナギ様は天皇とその天下に度々荒び祟りを為した)赤石(明石)の海底に真珠が有るからそれを吾に捧げれば、、、))と マンマ同じ (天皇は阿波国の潜水上手と名高い長尾某(大和神社の神主(天火明命の末裔)と同族(尾張氏、海部氏流)?))を召し出して 明石海峡に潜らせ海底に真珠を探らせたところ見事、大きな真珠を採って浮上して手渡した刹那溺れ死んだ。 (猿田彦大神(國神最高神?)の比羅夫貝(真珠貝)に挟まれて溺れ死んだ(奉斎する一族諸共に排除した)話ともダブる)) 神道では赤はこの世のものではない(あの世)、死者の世界の色。 石は、イサ、イシ、イ-ス、イセ、イソ。特別な神霊 (崇神天皇により)淡路島の海部の岩屋(幽(カクリのの)宮)、石屋(イワヤ)神社に鎮まっていたイザナギ大神(旧い天照大神)を 対岸の赤石(明石)に奉迎して鎮座坐せと成務天皇は勅命を渙発なさり云々。 (大王宮都の真西にイザナギ大神を奉斎?) 奉迎の際、風波により林崎沖に流され赤石に暫時留まって後にお迎えした? (明石の岩屋神社の縁起。その奉迎の模様を今に伝える特別神事が奇祭オシャタカ神事。 因みに、地元明石ではこの岩屋神社をエビスさんとも呼び習わす。 (籠神社では天火明命の別名、天火火出見命と三世孫の倭宿禰を本殿前境内の一宇に併せ祀りエビス神と奉斎する(エビス神の幡がはためく))) | |

| [9731] 難波の稲荷神社 神奈備 投稿日:2014年 7月19日(土)21時25分 | |

| みなさんこんにちは。 神奈備さん、しばらくご無沙汰していますが、「神奈備サイト」はいつも拝見しています。 さて先日、なんばCITYからなんばパークスに行く途中のカーニバル・モールに 「葵稲荷大神」の幟を見つけました。 繁華街のど真ん中にあるガード下の、まだ新しい神社です。 社前の「福かえる」は、お腹をさすると福が来るとかで、 お腹がテカテカと光っていました。 ここの立看板の説明書きが面白いので書き写しました。 ―――――――――――――――― なんばの福かえる なんばの布団にふんぞり返るは この福がえる ふと振り返ると あまたの神話がよみがえる 猿田彦とヒキガエル 芭蕉とかわず ぼってりおなかの福がえる これらに替える 新たな神話を産み落とす ぼてっ腹なで その小生意気な顔見上げると イヤな気分もケロッと忘れる 土産物、買わずに帰るそんな日も 腹が福へと変わりますよう なんばのかえるの腹なで帰る ――――――――――――――――

| |

| [9730] (無題)神奈備 投稿日:2015年 2月28日(土)09時02分 | |

| 住吉配置 住吉大社の社殿の配置 第一本宮①から第四本宮④の配置 北 西 ③ ② ① 東 ④ 南 昭和4r0年代に、大阪駅前の広い焼け跡にできた闇市から出来た商店が多くあり、古き大阪の上長のある商店街があり、多分殆どが不法占拠、これをつぶして商業ビルが4棟できました。味もそっけもない町ですが。。。 大阪駅前ビルの配置 第一ビル① ~ 第四ビルの配置 北 ④ 西 ① ② ③ 東 南 設計は大阪市都市開発局です。駅前ビルが安全に運行されるように、住吉大社にあやかり。祈念したのでしょう。最近気がつきました。約半世紀後、何という鈍感。 | |