| [5919] 謹賀新年&Re[5914][5912][5910][5909][5907]: 八岐大蛇伝承 klarin [Mail] [Url] | 2005/01/01(Sat) 10:44 [Reply] |

| 喪中につきご挨拶は控えさせていただきます。 >>日本語「まさか」は「目前の時。転じて『さしあたって今』『まさに今』」 これは、当初は「目(ま)先(さき)」の転であろうと思っていましたが、 「みるマサカリに」という言葉をこれに充てますと、「目・先(さか)り」と なります。「先」を動詞化「さきる」として、その体言化-riを後接する場合は、 「さきり」にならなければならず、訛ったまま体言化することはありえない ところから「まさか」もタミル語mattak-am由来としました。 ただ、「目(ま)先(さき)」と「まさかり」は語源が異なるとすれば、 このかぎりではありません。 なお、<muと同源のタミル語murr-uは「perfection(完全), completeness(全部)that which is complete(完成しているもの)」 という意味>と書きましたが、この-rr-は巻舌音ですので、-d-(鼻音)とも 聞こえます。 タミル語内部でのu/a交替を反映し、日本語mad-o>mat-o>mas-oとなり得ます。 時代別国語大辞典上代編p.678は「またし(完全である)がt/s交替で<まそし> となるとは必ずしも言いがたい」としますが、古事記では「命のマタケむ人」、 日本書紀では「命のマソケむ人」とあり、またt/s交替はさほど珍しいことでは ないので、この説にはある意味で疑問があります。 なお、同辞典は「まそし」を未詳語としますが、これはタミル語動詞murr-uの 1. to become mature(完熟する); to ripen(熟す); 2. to be fully grown(十分に成長する); 3. to be advanced in age(高齢になる); 4. to abound(富む), increase(増える); に対応すると考えられます。 「命のマソケむ人は」というのは、したがって「高齢の人は」という 意味として、文章ともぴったりと合います。 「マソ鏡」(鏡を褒めて言う)の「マソ」は名詞murr-u由来の「マソ」で、 「完璧な鏡」ということだと推定されます。 なお同辞典は「まそし」を同p.679の 「またし(完全である)」の交替形とは必ずしも言いがたいとしますが、 これは正しい見解かと思われます。「完全である」という意味での 「またし」はタミル語pott-a[1.suddenly(突然に);2.swiftly(早く); entirely(完全に)]に由来すると考えられるからです。 余談ですが、このpott-aはそのままpott-o(ぽっと/ぽっと現れるなど)と 対応したり、matt-aki(まったき)、batt-ari(ばったり/ばったりと会う など)などと対応するように思えます。 タミル語の古代の文法書「トルカーッピャム」の注釈でイラックバナーは 「タミル語ではpはvでもあるmでもある」など幾つかの子音について どれでもいいなどと書かれています。p、v、mはおそらく鼻音的傾向に あったようです。これが日本語にも反映して、pはw、f、m、bなどに対応 します。この複合対応が、西欧比較言語学者には理解できないようです。 時代別上代編の辞典には、「またし」を「完全である」とし、「まそし」 との交替には疑問を呈してるわけですが、これは確かにpott-a由来とすれば その主張どおりとなります。しかし「またし」にはmurr-u由来の「またし」も あるように思われます。 | |

| [5918] 謹賀新年 やさか | 2005/01/01(Sat) 08:45 [Reply] |

| ○神代より神さび立てる富士の山今日の初日の厳かにさす○ 桜木神社 御神籤・第十八番[大吉] あけましておめでとうございます。 昨年はありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。 | |

| [5916] 謹賀新年 tinkle | 2005/01/01(Sat) 08:06 [Reply] |

| 新年明けましておめでとうございます。 普段ここのサイトで勉強させてもらってる者です。 なかなか難しくて参加できませんが、 今年もよろしくお願いします。m(._.)m | |

| [5915] 年賀 神奈備 | 2004/12/31(Fri) 23:14 [Reply] |

| 旧年中はお世話になり、ありがとうございました。 今年もよろしくお願いいたします。 大阪 瀬藤禎祥 | |

| [5914] Re[5912][5910][5909][5907]: 八岐大蛇伝承 klarin [Mail] [Url] | 2004/12/31(Fri) 11:21 [Reply] |

| > 白川静氏によれば古代には地霊に対する呪儀が多いとあるのを引いて、古事記の椎ツチも書紀の乳チチも本来は「土」であったとみます。 > すると、櫛名田姫のタも同義となってぴたり。 > (田:農耕のために区切られた土地、水田ではありません)。 > 真髪触奇稲田姫、これは明快。髪の毛の呪性、奇と櫛、巫者でしょう。 > (後に櫛を尊称に使うのはここに源があり、加えて出雲系であるとみます) > (奇クシは新文化の意とみております) > 寓話には寓意がつき物です。その寓意を読み取るには文献時代の日本語では いかんともしがたく、文献時代以後の日本語とも対応するタミル語で解釈 するしかない、というのが私の考えです。 通常、神名の末尾には神名語尾が付きますが、ツチを土と解釈すると、 そのような通常性を否定することになります。クシを新文化と解するのは、 どのような根拠なのか、私の典拠はタミル・レキシコンですが、 かたばみさんのはなんでしょうか。 あのような面白い寓話から寓意(手無し、足無し、髪無しという蛇の特徴)を 抜き去って解釈すべき理由はどこにも無いように私には思われます。 「真髪触(まかみふる)奇稲田姫」にしましても、タミル語では「黒髪を 引き千切られた(したがて<<黒髪がない>>クシナダ姫」と考えられます。 「真」はタミル語ma[blackness(黒)]、 「触」はpar-i[to break off(引きちぎる)]のタミル語内部でのa/u交替形 pur-iから日本語pur-i<fur-uとなったものではないかと推定されます。 ですから、 >真髪触奇稲田姫、これは明快。髪の毛の呪性、奇と櫛、巫者でしょう。 といわれる「これは明快」「巫者でしょう」という解釈の典拠が 分からない以上、論拠なき推理となってしまいます。 [REF]アシナズなどの論拠] タ not-i to break(欠ける) 日 nad-u ナヅ。o/a交替。not-iの-t-は巻舌音なので、日本語では-d- とも対応する。 日 nad-a ナダ。 タ cottiy-am surprise(驚き),astonishment(驚くべきこと), wonder(驚異);3. wonderful or astonishing occurrence (驚くべき出来事); タ cot-i to be splendid(素晴らしい),lustrous(輝かしい); 日 kus-i 奇(く)し。不思議である。霊妙である。 *ko>co対応の古形*kot-i>kus-i対応。 タ kec-am 1. human hair(人毛); 2. hair of animals(動 物の毛); 日 kus-i 髪(くし)。kec-amの古形*kac-amより日本語内部でa/u 交替。 寓意の一例を挙げます。正勝吾勝勝速日天忍穂耳命に関する神名解です。 天照大神はまず、素戔嗚尊の十拳剣を取り、これを三段に折って、 天の真名井に振りすすぎ、噛みくだいて吹きすてる息吹の狭霧の中から 多紀理毘売命・市杵島比売命・多岐都比売命という三柱の女神(宗像三女神) を産みます。 ムナカタはカタがタミル語ではヘビを意味するのでmu[three(3)]のヘビ、 すなわち三匹のヘビを意味するものと推理されます。 次に素戔嗚尊は正勝吾勝勝速日天忍穂耳命・天之菩卑能命・天津日子根命・ 活津日子根命・熊野久須毘命という五男神を産みます。 生まれた神は、それぞれの物種(剣及び勾玉)の所有者に帰属することになり、 剣から生まれた三女神は素戔嗚尊、勾玉から生まれた五男神は天照大神の子となった、とあるのは周知のとおりです。 私は、天之菩卑能命・天津日子根命・活津日子根命・熊野久須毘という四柱の神は、あとから付け加えられた神だと思います。 ここでの天皇神話は、「三」がキーワードです。 3は数の小終とよばれ、完璧を意味します。既出ですがmuと同源の タミル語murr-uは「perfection(完全),completeness(全部); that which is complete(完成しているもの)」という意味ですので、 まさに3は数の小終として完璧なわけです。 そう思われる理由は正勝吾勝勝速日天忍穂耳という神名に隠されています。 正勝吾勝勝速日天忍穂耳命、『日本書紀』では正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊。 マサカはタミル語mattak-am[front(前)]と対応します。 日本語「まさか」は「目前の時。転じて『さしあたって今』『まさに今』」 の意となって存在しますが、『日本書紀』神代上(第五段)に 「また首を廻して顧眄之間に、則ち化れる神あり」とあるこの 「みるマサカリに」というのは、「(振り返った丁度その目の)前に」という 意味だとタミル語からは理解できます。 アカツはタミル語akat-u[1. interior(内側); 2. belly(内側); 3. middle(中央)]と対応します。 カチはタミル語kot-i[end(末尾); nook(隅)]と対応します。 以上を組み合わせますと、「正哉(=前) 吾勝(=中) 勝(=後) 速日 天 忍穂 耳」となります。この神名中に含まれる「前・中・後」は、 明らかに、同時に生まれた宗像三女神の「沖・中・辺」と対応しています。 マサカの付いた神名はまだあります。 伊邪那岐が、伊邪那美の死の原因となった迦具土神の頚を斬ったあとに、 迦具土神の死骸から神々が生まれます。 そのとき陰部から化生したのが闇山津見神であるといいます。 また、頭からは正鹿山津見神が、胸からは淤縢山津見神が、 腹からは奥山津見神が、左手からは志芸山津見神が、 右手からは羽山津見神が、左足からは原山津見神が、 右足からは戸山津見神がそれぞれ化生しています。 つまりこうなります。 頭→マサカ山津見 胸→オド 山津見 腹→オク 山津見(オクは奥と書かれる) 陰→クラ 山津見(クラは闇と書かれる) マサカと対応するタミル語を詳細に既述すると以下のようになります。 mattak-am 1. head(頭); 2. top(頂上),crown(王位); 3. forehead(額);4. round protuberance on the temples of an elephant(象のこめかみにある丸いコ ブ);5. elephant's forehead(象の額); 6. front (前); 7. face of precipitous rock(切り立った磐の表 面);8. arid land(不毛の土地); したがいましてここでの正鹿山津見は頭ヤマツミとなります。 淤縢山津見神の「オド」はall-u[ribs(肋骨)](ここでの-ll-は-d-と対応します)、 奥山津見神の「オク」はak-u[navel(へそ)]、 闇山津見神の「クラ」はkur-i[generative organ(生殖器)]、 左手からは志芸山津見神が産まれたとありますが、このシギは cik-ai[that which is left(左であるもの)]と対応し得ます。 羽山津見神の「ハ」はkai[right or left(右もしくは左)]が K/H交替(音価不明)したものと思われます。右は既にあるため、 ここでは左と解せます。 話は変わりますが、葛城を巡る話には興味深いものがあります。 息長宿禰王の妻となり、仲哀天皇后・息長足姫(神功皇后)を生んだ 葛城高額媛の「ヌカ」も「(高貴な)蛇」です。 蛇を解脱させた女として、佐用媛という姫も各地で語り継がれています。 このサヨというのは、タミル語ceyy-an (a kind of snake)の古形 *cayy-anが日本語say-oとなったものと思われます。 周知のごとく、葛城の鴨を本拠とする氏族に加茂氏がいます。 大田田根子の孫は大鴨積命であり、これは加茂氏の祖とされています。 タミル語kovv-aiは日本語kamoと対応しますが、その意味は a common creeper of the hedges(垣根に這う普通の蔦)です。 別欄既述のようにcreeperは蔦でもあり、転じて蛇という意味と なっています(厳密には「這うもの」)。 この加茂氏がもし鍛治職の集団であったならば、タミル語で鍛治を意味する kamm-am(smith's work)と蛇を意味するkovv-aiが、 日本語では同音であったので、鍛治師は同じ音のkamo(蛇)を祭奉神とした ことが考えられます。 karuraci[snake-gourd(蛇瓜)]という語があり、karuの-r-が歯茎音同士の 交替としてr/d交替(山口佳紀『古代日本語文法の成立の研究』p.148)を経て d/t交替すればkaturakiとなります。 なお、大田田根子の母は、奇日方天日方武茅渟祇の女(『先代旧事本紀』では 鴨部美良姫)。 『先代旧事本紀』の系図によりますと、大国主命→都味歯八重事代主神→ 天日方奇日方命(阿田都久志尼命)→建飯賀田須命→大田田禰古命→ 大御気持命となっており、大御気持命から賀茂君祖の大鴨積命、 大神君祖の大友主命、神部直・大神部祖の田々彦命がそれぞれ出ています。 なお、この部分の系図は『日本書紀』では大物主命→大田田根子と素っ気ありません。 『古事記』では大物主→櫛御方命→飯肩巣見命→建甕槌命→意富多多泥古と なっています。 天日方奇日方命は、『古事記』では櫛御方命に相当し、 「御方」の「カタ」はタミル語katam[snake(蛇)]由来と思われます。 つまり天日方奇日方というのはm/f交替したあとの姿で、 実際には天御方奇御方ではなかったか。 そうすると、これは「天の御蛇、奇し御蛇」という意味となります。 その子、飯肩巣見(建飯賀田須)は、おそらく日方津美とでも本来書かれるべき 神名のように思われます。 「飯」は「ひ」と訓まれる例があるからです。 そしてこの日方も御方の交替形と考えられるので、日方津美は 「御蛇の霊」という意味となります。 蛇を祭奉する部族、言い換えれば三輪と少なからぬ関係のある集団 あるいは地名には蛇という名の付く名前が多いのは偶然以上のものがあります。 例えば、息長という名もaki-nagaと見れば「蛇長」という意味になりますが、 はたしてそうなのかはまだ私には良く分かりません。 | |

| [5913] 「刺國」予告 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/31(Fri) 10:48 [Reply] |

| 語源解明から解釈を試みたいと思いますが…。 町内の素盞嗚尊神社の宮総代(氏子十三町の各代表の一人)として、大晦日から元旦祭まで、社務所や拝殿に詰めますので、元日以降に掲示させて頂きます。 今年も大変お世話になりました。皆様良いお年を!!!。 | |

| [5912] Re[5910][5909][5907]: 八岐大蛇伝承 かたばみ [Mail] [Url] | 2004/12/30(Thu) 21:31 [Reply] |

≫アシナズチ、テナズチ、クシナダヒメを、様々な ≫学者が、アシナズチ、テナヅチは手足を撫でるようにして育てたからだ それを笑ったら誰か怒るかな(^^; 言語学はなにも知りませんので、以下自己流にて。 古事記では足名椎、手名椎と表記されています。 この名の用法に同じであるのが同じ古事記の櫛名田姫だと思います。 「足、手、櫛」+「名」+「椎、田」の組み合わせによる名。 櫛名田クシ・ナ・タであり、これに連動するなら、椎もツチでよいとみて、アシ・ナ・ヅチと分解します。 手、足、櫛、これらは特徴でしょう。 ここでの櫛が奇クシと連結するクシであるなら櫛名田姫は巫女的性格の女性になるでしょう。 名ナは・・古事記の情報だけではなにもわかりません(^^; 書紀では脚摩と手摩あるいは脚摩乳と手摩乳と真髪触奇稲田姫です。 書紀の読解でアシナヅチと読んでいるのは古事記の表記からそうしているだけで意味はないと思います。 書紀が用いる漢字は意味を重視していると考えています。 摩はナズで「こする」「なでる」といった意です。 そういうイメージ情報があったから書紀は摩を使ったのだと考えます。 脚摩、手摩、これだけでも完結もできる呼称ということでしょう。 手足でこする人々。 乳が加わる1書があるのは、チチで語部が伝えていてこれについての意味の情報がなかったからでしょう。 白川静氏によれば古代には地霊に対する呪儀が多いとあるのを引いて、古事記の椎ツチも書紀の乳チチも本来は「土」であったとみます。 すると、櫛名田姫のタも同義となってぴたり。 (田:農耕のために区切られた土地、水田ではありません)。 真髪触奇稲田姫、これは明快。髪の毛の呪性、奇と櫛、巫者でしょう。 (後に櫛を尊称に使うのはここに源があり、加えて出雲系であるとみます) (奇クシは新文化の意とみております) 書紀の場合で分解するなら、アシ・ナズ・チチ。 古事記での足名椎の名ナは、ナズ・ツチが略されてナズチになったもの。 (櫛名田姫はそれに引かれて名ナだけになっているんじゃないかな) 先の学者さんは書紀の乳チチを文字のままに乳飲み子とイメージしたところに問題があるのであります(^^; (書紀も意の伝わっていない場合は単なる当て字を使うしかない) 古事記と書紀の双方を包含できる解釈として、 手足で大地をこするような所作を持つ焼畑部族のオサと娘の名と判断します。 焼畑は山の上側に火入れし、二又棒や鋤で火を下方へ導きながら焼きます、これがこするかもしれない(畑作の民族/雄山閣)。 タイのカレン族では棒で地面をたたく儀礼があるそうです。 栽培していたのは陸稲、熱帯ジャポニカでしょう(BC4000に遡る縄文で登場しています)。 そして、このことが蛇と関連を持ってくるのですが、周辺事象との関連性は青草に書きます。 ≫日本語におけるシナ語シェアは50%(朝鮮語ではシナ語は70%)にも及びます。 ほとんどの漢字に意読があります(日本語での読み)。 表音と表意を漢字とからめてまことにうまく取り込んでいると思うのです 中国語にもハングルにもないすばらしい特徴を作りだしているのが日本語だと思っています。 ps. 前のコメントの訂正です。 誤≫インド東南岸にアヨーディーヤという交易都市があり、 正≫デリーの東南250km付近にアヨーディーヤという古代都市があり、 | |

| [5911] ウエル神 神奈備 | 2004/12/29(Wed) 18:56 [Reply] |

| 大三元さん > 一文を私のサイトにあげようと準備中です。「ツ=ル(連体修飾詞として)」と考えています。 一文をお待ちします。石上神宮は延喜式では石上坐布都御魂神社で一座の神で、そこによく似た名で違うらしい神々(布留御魂、布津御魂)の同居はしっくりこなかったので、すっきりできるのを楽しみにしています。 > 刺国、は ウバラ国 さ、さる、そしる、とげ(棘)なども訓でありますね。 紀州の式内社に刺田比古神社があります。江戸時代後半の『紀伊続風土記』にはいささか我田引水的な事がかかれています。 -- 刺田比古[サスタヒコ]は古事記に載る所の刺國大神[サスクニオオノカミ]と一神ならむ 刺國は刺田の誤ならんか 古事記の刺國大ノ神は大國主ノ神の外祖父なり 本國に大國主ノ神の縁あり故に所在多く大國主ノ神を祭れり當社其外祖父を祭るも其縁なり -- http://www.kamnavi.net/ki/city/sasuta.htm 『平成データCD』から 刺国大神を祭神とする神社 一社 但馬国 城埼郡 白岩神社 由緒なし。 刺國若姫命を祭神とする神社 六社 信濃国 伊那郡 諏訪神社 伯耆国 会見郡 天萬神社、赤猪岩神社(猪に似たる大石を火以て焼く) 伯耆国 日野郡 根雨神社摂社十二所権現 阿波国 三好郡 九柱神社 讃岐国 山田郡 松宇神社摂社梅神社 何か言えるか言えないか。 klarinさん、こんばんは。 > 余談ですが、意富多多泥古は、本来は「大田」ではなく、姓は「大」で、名は「多多泥古」のはず、とタミル語説ではなります。 タミル語との関係を問わずにでも同感です。『住吉大社神代記』には、日神を船に乗せて出した神として、船木連の祖の二柱、大田田命、神田田命が出てきます。共通部分が名か姓かでしょうから、「田田」が一つのくくり。 > 一方、kattir-amという語はsnake(蛇)という意味です。 kattir-amはkatur-aと対応しますが、hasir-aとも対応します。 桂なり、葛木の葛、鬘なりに関係はどうなんでしょう。柱とは神の勘定単位、葛木に住んだ一族が鴨(神)族だったとか、見えてくるものがあるのかも。 | |

| [5910] Re[5909][5907]: 日子刺肩別の「刺」 klarin | 2004/12/29(Wed) 16:45 [Reply] |

| > 一番の疑問点は、日本にタミル語がやってきてそれが広まる必然性があるのか、です。 比較言語の場合、双方の言語(音韻・文法・単語)が綺麗に対応するかどうかで 十分だと思います。ただ、私は、それは大野 晋氏が些細な誤謬があるにせよ、 ほぼ立証しているところから、神話に出て来る未詳語を、神話の筋全体から見て、 タミル語で統一的に、あるいは整合性をもって解明できるかどうか、という 観点から比較を試みています。むろん、間違いも含まれていることと思いますが、 相当程度、大野説は正しいのではないか、という感想を持ちました。 いや、その対応はおかしい、というものが多ければ、大野説も破棄するしか ありません。 一例を挙げます。 ヤマタノヲロチに登場するアシナズチ、テナズチ、クシナダヒメを、様々な 学者が、アシナズチ、テナヅチは手足を撫でるようにして育てたからだ、とか、 クシナダヒメは奇し稲田姫の意味で、素晴らしい稲田を褒め称えたもの、などと 言った説が横行していますが、色々な意味でこの説は変だ、と思うわけです。 しかし、タミル語からすると、ナズという語があり、これは「無い」という 意味があります。 とすると、この3神は足無し、手無し、髪(くし)無しという意味ではないか、 つまり蛇の特徴をこういう形で神名にして表したものが本来の話だったのでは ないか、と考えるわけです。 そうすると、こういう芝居が大昔にあって、ヲロチという言葉はなかなか登場せず、 暗喩が上記のように語られる。あとでヲロチが登場し、ああそうか、だから アシナズ、テナズ、クシナズだったのか、ということで納得する、そういう仕組み がまたこの話を面白くさせていたのではないか、と考えるわけです。 それが、稲作に絡められて理解されるようになってから、奇稲田姫などという 漢字があてがわれたため、原義が分からなくなってしまった、と。 上記のような分析はタミル語を通して初めて分かることです。 日本語におけるシナ語シェアは50%(朝鮮語ではシナ語は70%)にも及びます。 これを見ると、かなりのヤマト言葉が歴史時代後に廃語、死語になって、 わづかにその一部が方言となって散らばっているのではないか、というようにも 思えます。 出先のため、片仮名で書きました。 | |

| [5909] Re[5907]: 日子刺肩別の「刺」 かたばみ [Mail] [Url] | 2004/12/29(Wed) 12:24 [Reply] |

≫まあ、とはいえタミル語説を認める学者は多くて3人、これじゃ、だれも ≫信じないでしょうねぇ・・・。 私もどっちかというと?を感じるほうです(^^; 一番の疑問点は、日本にタミル語がやってきてそれが広まる必然性があるのか、です。 青草のほうで書いている赤の文化で、東南アジアとの関連が弥生初期には生じている可能性をみていますが、ここまでなんです。 東南アジアはインド文化の影響大ですが、稲作などインド式農耕が広まるのはAD500頃のようです。 列島の言語に影響を与えるとすれば、弥生前後だと思います。 新しい文物が運ばれたとき、その呼称にもともとの呼称がまずは使われると思います。 そういう単発的な固有名称が残る可能性はあると思うのですが、これだけではタミル語は日本語の、とまでは拡張はできない。 大きな集団(文化)と個人の動きは別物、といったところです。 といいながら、大己貴命は東南アジアを介したインド船長の後裔かもかもとは密かに思っています(^^; 新文化を運ぶには各方面とのつてが必要。 三国遺事の駕洛国記で首露王の妃がもと阿踰陀国の王女とあります。 インド東南岸にアヨーディーヤという交易都市があり、タイのアユタヤの地名はここからきています。 (加羅は伽耶の一部、伽耶は出雲と近親とみています) ナムチnumuciという名はリグヴェーダで初登場し、その父は巨人族ダイティヤで、ダイティヤはインド先住民を象徴しており、先住民は南方に追われている。 (蛇でも象徴され、征服者(鳥で象徴)からは悪魔扱いされる) おぼろではありますが可能性を示しています・・信じないでしょうね(^^; | |

| [5908] Re[5906][5905][5901][5898]: いらっしゃいの神 かたばみ [Mail] [Url] | 2004/12/29(Wed) 10:58 [Reply] |

いろいろな可能性を考えるとき、どこまで信頼できるかわからない文献を元にするなら、考えるべき範囲はずいぶんと広くなると思います。 問題はその根拠だと思います(あるいは必然性の有無)。 それすら可能性でしかないこともあるはずです。 そこから広がる考えは方程式で示せるはずがないですから、各人の主観が大きく働くでしょうね。 各人の主観によって根拠と感じるものの軽重も違ってくる。 このあたりだと思います。議論するということは。 他者の考えも尊重し、できるだけ広い範囲の可能性を受け取る姿勢、このあたりでしょう。 (反論してはいかんという意味ではありません) 同時に他者の考えを参考にする場合、その考えがどこからでているのか、少なくとも一段くらいは掘り下げてからでないと危ないです。 インターネットは手軽なだけに、手軽に偽情報や根拠のない情報を流せますから。 ≫似た地名があるからといって、どこでもいいとは思えません。 記紀がまるっきりの創作ではないかぎり、なんらかの事象が源にあるはずですからどこでもいいというわけにはゆかないですね。 似た地名とか似た言葉も有力情報のひとつと思いますが、多くは断片で短いですから、偶然に似ているだけの場合も多くなると思います。 山門とか山戸なんて地名は状況が同じならみな同じ地名になるかもしれない。 引越し先が同じ状況なら同じ地名を用いる可能性はさらに高くなるでしょう。 ある程度の周辺事象や時間軸による絞り込みを伴う必要がありそうです。 逆にそういう絞り込みが「どこでもいいとは思えない」場合の根拠にもなると思います。 | |

| [5907] 日子刺肩別の「刺」 klarin [Mail] [Url] | 2004/12/29(Wed) 09:25 [Reply] |

| 古事記の以下の記述に日子刺肩別命が出てきます。 大倭根子日子賦斗邇命(孝霊天皇)、 此天皇、 娶十市縣主之祖、大目(おほめ)之女、名細比賣(くはしひめ)命、 生御子、大倭根子日子國玖琉命(おほやまとねこひこくにくる)。 また娶春日之千千速眞若比賣、 生御子、千千速比賣命【一柱】 また娶意富夜麻登玖邇阿禮比賣命、 生御子、夜麻登登母母曾毘賣命。 次、日子刺肩別命(ひこさしかたわけ)。 次、比古伊佐勢理毘古命(ひこいさせりびこ)。 次、倭飛羽矢若屋比賣。【四柱】 また娶其阿禮比賣命之弟、蠅伊呂杼、 生御子、日子寤間命(ひこさめま)。 次、若日子建吉備津日子命。【二柱】 此天皇之御子等、并八柱【男王五。女王三。】 この大倭根子日子賦斗邇命の子の名前も従来の手法では 意味は十分に把握できないのが現状です。 しかしタミル語だと分かる(分かるような気がする?)のです。 日子刺肩別命の「カタ」はkat-am[snake(蛇)]であるとすると、 「刺」がtat-a[large(大きい)]であれば大蛇となります。 そのお姉さんが夜麻登登母母曾毘賣命ですが、これは ヤマト・トト・モモソ・ビメとわけるとトトはタミル語 tatt-an[common snake-gourd(普通の蛇瓜)]由来のtot-oと 考えることが出来ます。 トト・モモソの部分は『日本書紀』では倭迹迹日百襲姫、 すなわちトトヒ・モモソと書かれますが、この場合のトトヒ の「ヒ」は霊[ヒ(タミル語pe)]と考えられますから蛇霊と なります。 なおこのtatt-anは日本語tat-u(龍) とも対応します。tattanの-nを開音化させるとtataneとなり、 オホのタタネ子、オホタタネコともなります。 余談ですが、意富多多泥古は、本来は「大田」ではなく、 姓は「大」で、名は「多多泥古」のはず、とタミル語説では なります。 『先代旧事本紀』に大田田禰古の子孫として「田田彦命」と いう名が出て来ます。この田田彦は神部直の祖とされています。 また『神祇志料』に「多太神社、多田村にありて、荘神といふ。 蓋大物主の裔、大田田根子命を祀る」とあり、これらからも、 「大田田根子」は「大の田田根子」と本来は読むべきではないか、 とタミル語説では解されます。 更に余談として、この「トト」で更に想起されるのは、 奈良県生駒郡斑鳩町竜田の龍田神社です。この「タツタ」 というのは「タタ」、「トト」の訛りではないか。 というのはこの神社には天御柱大神、国御柱大神が祀られています。 これらの神は『龍田風神祭祝詞』にのみ現われる神ですが、 興味深いのはこの「柱」の神です。 「はしら」と対応するタミル語はcatir-am[body(胴・幹)]ですが、 この古形は*katir-amであり、それがk/h交替で日本語では hasir-aとして実現したと思われます。 一方、kattir-amという語はsnake(蛇)という意味です。 kattir-amはkatur-aと対応しますが、hasir-aとも対応します。 ということは、柱大神の「はしら」というのはkattir-amの訛りで はないか。つまり蛇大神という意味ではないかと思われます。 その蛇大神が祀られているのが龍田神社であれば、これは「タタ」の ことであり、その名残が龍田という漢字に残っていると考えるのが 合理であるように思われます。 神が蛇体と捉えられていたとしますと、これを数えるのに 「一柱、二柱」と言うのはもっともなことのように思われます。 以上が余談です。 ではトト・モモソとはどういう意味か。タミル語maimai [worship(崇拝)]から、日本語momoso>momosu(ももす=崇拝する)と いう言葉があったのではないか、現に古代東国方言ではsuを soと言います。 とすると夜麻登登母母曾毘賣はヤマト(の)蛇を崇拝する姫と 言うことになります。 この姫の別腹のお姉さんは千千速比賣命ですが、このチチは タミル語tittik-am[wild snake-gourd(野生の蛇瓜)]の日本語 対応形titi(-kの脱落)ではないかと思われます。 あとは省略しますが、ここまでヘビにこだわるのであれば、 大倭根子日子賦斗邇命の「根子」自体、ヘビという意味ではないかと 疑われます。タミル語nak-ai(snake)の古形はnek-aiで、これは 日本語に対応させるとnekoとなります。 まあ、とはいえタミル語説を認める学者は多くて3人、これじゃ、だれも 信じないでしょうねぇ・・・。 | |

| [5906] Re[5905][5901][5898]: いらっしゃいの神 秋魚 | 2004/12/28(Tue) 22:58 [Reply] |

| かたばみさん、どうも^^ > ≫書紀では、オホアナムチはスサノオの6世の孫だとあったと思いますが、古事記でも数えてみると6世です。 > > そのあたりの捉え方が重要だと思います。 :書紀では、よく読んでみると、スサノオとクシイナダヒメが遘合して子のオホアナムチを生んだとも書いてあります。いくつか異文がありますから6世の孫というのもあり、これは古事記でもそうなってます。klarinさんの解説されたように大国主の母、父、母の父、父の母、父の母の父、父の父の母、父の父の母の父、父の父の父、父の父の父の母…混乱しそうです^^;古事記では、すべて固有名であげられています。…それらが水と蛇にかかわる血筋だというのも興味深いです。 …6世という血筋の重層性にはいろいろロマンも感じられます。大国主の母のクニ、刺国(一応クニの名前として)は、似た地名があるからといって、どこでもいいとは思えません。…関東の武蔵野にわたしは住んでいますが、たとえばこの武蔵のクニが刺国だとしたら、北の勢力が結集していたとか、渡来民一族の繁栄があったとか、それなりの政治的理由も考えてみる必要があるのではないでしょうか。 …のち国創りをした大国主の母とあろうもの、やはり際立って異質の血をひくものと想像しますが、どうでしょう。 > 現時点ではいろいろな考え方はできるが、わからないというしかないと思います。 > 特定の考え方に固執せず、定説であろうと鵜呑みにはせず、このあたりに留意しておけばよいのではないかと思います。 …そういうことかもしれませんが。 | |

| [5905] Re[5901][5898]: いらっしゃいの神 かたばみ [Mail] [Url] | 2004/12/28(Tue) 17:51 [Reply] |

秋魚さん、こんにちは ≫書紀では、オホアナムチはスサノオの6世の孫だとあったと思いますが、古事記でも数えてみると6世です。 そのあたりの捉え方が重要だと思います。 「刺」に刺すという漢字の意味があるのかないのか、それだけでも考え方が2方向にわかれてゆきます。 なにかが欠落して刺国となっている可能性もありますし、こうなったらどうにもなりません。 刺国という断片だけをうんぬんしてもいろいろな結果(可能性)がありえるとしかならず、結論はでないでしょう。 絞り込むには天之冬衣命や大国主命がいつのどこの人物であるのか、さらにはその前後の人脈や周辺事象の流れはどうであるのか、時間軸を含めての可能性をチェックしなければならないと思います。 記紀など古文献の記述を歴史としてどのようにとらえるのか、といった根本問題にも関わってきます。 このことだけでもいろいろな論があるわけで、はてさて・・(^^; 私は私のやりかたで古代をいろいろ楽しんでいますが、そのなかで判断するならば、北九州か半島南岸あたりの可能性が高い、とはみております。 現時点ではいろいろな考え方はできるが、わからないというしかないと思います。 特定の考え方に固執せず、定説であろうと鵜呑みにはせず、このあたりに留意しておけばよいのではないかと思います。 | |

| [5904] Re[5894][5891][5888]: 来るなの神 klarin [Mail] [Url] | 2004/12/28(Tue) 14:04 [Reply] |

| >klarin さん、ご無沙汰してます。 実にご無沙汰です。現在は半隠居状態で懲りずにタミルっています。 | |

| [5903] Re[5902][5896]: ② klarin [Mail] [Url] | 2004/12/28(Tue) 13:24 [Reply] |

| 5902の続きです。 日本語「三(み)」の語源であろうと私が考えているタミル語mu(three)と同系と思われるmurr-umは「wholly(完全に), entirely(まったく), all(総ての)」という意味です。 福岡県筑紫野市の武蔵、大分県東国東郡武蔵はどちらも平野に近接した広い裾野、奈良県吉野郡十津川村の武蔵は山間部に開けたなだらかな場所、奈良県天理市、秋田県仙北郡田沢湖町の武蔵は広々とした平地です。 なによりも、関東地方の武蔵野地名は随所にありますが、言うまでもなくここは日本最大の関東平野があるところです。 前置きが長くなりましたが、刺国若比売の子が大国主を生んだ、というのは上記のような意味からすると興味深いものがあります。 つまり、サシクニはオホクニと置き換えられるからです。大国ワカ姫が大国主を生んだ、ということになります。 大国主はオホナモチとも言いますが、この「ナ」はタミル語nal-am[earth(大地)]ではないかと思います。とまり、クニもナも同じ意味と考えています。 ただ、これはオホオクの原義が忘れ去られ時代の付会ではないかと疑っています。 そしてクニというのは、ここでは蛇という意味ではないか、と考えています。タミル語kOnac-am[a kind of snake(蛇の一種)]のo/u対応、-c脱落でkuniとなるからです。もっとも、これだけでは裏付けがありません。 大国主を生んだ刺国若比売の亭主は天之冬衣(あめのふゆきぬ)神です。 fuyukinuというのはどんな古語辞典を見ても、的確な意味は載っていません。私はタミル語puyak-am[snake(蛇)]が日本語fuyuk-iと対応したと想像しています。 つまりfufukiの神がfuyukinu神となったと考えています。 天之冬衣神の母は布帝耳(ふてみみ)神ですが、このfuteはタミル語put-al[snake-gourd]の-l脱落形と対応します。snake-gourdは蛇瓜の ことですが、日本語ではタミル語に数ある蛇瓜の語は概ね蛇という意味となっています。ちなみにミミというのはタミル語vip-u[load(君主)]と対応します。フテミミというのは蛇王と言ったところだと思います。 水と蛇は密接に関わっていることは周知の通りです。布帝耳のダンナは 八束水淤美豆奴(ヤツカミヅおみづぬ)神ですが、オミズはタミル語umiz[to send forth(噴出する)]と考えられます。 「ヤ」は「増大・豊富」を意味するタミル語eの古形ya、束はtok-ai[flock(たくさん),bunch(束)]のo/u対応形とすると「ya(豊か)・tuka(たくさん)・水・umuz(オミズ)の神、豊富でたくさんの水を吐き出す(の)神」ということになります。 「吐き出すの神」というと奇妙に聞こえますが、これは日本語がクレオールタミル語であるためであると考えられます。 現在でも、外国人が日本語を喋るとき、「早く食べるのことあるよ」などとという場合がありますが、これと似ています。 このオミズヌの母は天之都度閇知泥(あめのつどへちね)神ですが、ツドヘチネというのはcunt-u[water(水)]、petan-am[dividing(分配)]と思われますので水配(みくまり)神と同じ意味でしょう。 このダンナは深淵之水夜礼花(ふかぶちのみづやれはなの)神ですが、 これはpauv-am[depth(深さ)。タミル語内部でのv/k交替]pat-u[deep pool(淵)]のmazaiyal-ar[water(水)。この後期形*mezaiyal-arより日本語miduyareとなる]pann-ai[stream(流れ)]と推定可能です。 つまり「深淵の水流」の神となります。 これらの分析から、この神統は<水と蛇>で一貫していると考えられます。 | |

| [5902] Re[5896]: 突然、失礼します klarin [Mail] [Url] | 2004/12/28(Tue) 13:19 [Reply] |

| > 「…天之冬衣神。この神、刺國大神の女、名は刺國若比賣を娶して生める子は、大國主神。」 > > :古事記にあるこの下りで「刺國」というのはどこの国(土地)のことでしょう。 「天之冬衣神。此の神、刺国大(さしくにおほ)神の女、名は刺国若比売 (さしくにわかひめ)を娶して生める子は、大国主(おほくにぬし)神」とある刺国若比売は、私は以下に書く理由で大国若姫の意味だと考えています。つまり、神奈備さんが書かれた「武蔵」の「さし」と関係がある、と推理しています。 理由は以下のとおりです。 『出雲国風土記』島根郡条に、「この国はタシに造れる国なり」とある「タシ」は「十分」という意味とされています。『時代別国語大辞典上代編』は「たしに」を「十分に・丁寧に」の意とする。しかし、「十分に造られた国」「丁寧に造られた国」とは変な言い方です。 播磨国風土記に「多志野」という地名が出てきます。品陀天皇が、「この野は田を開墾し、住宅を建てるといい」と指差したのでサシ野と言ったが、のちにタシ野と改められたというお話です。 tasiとsasiは交替可能ですので、同じ意味と考えられます。 タシ野は開墾・宅地造成に向いていることが風土記から分かります。 とすると、次のタミル語に由来するのではないか、と推理しています。 ◎tat-a 1.large(大きい), broad(広々とした), full(たっぷり); 2.bent(折れ曲がった), curved(湾曲した); このtat-aはtat-amu(畳む)、dad-appiroi(だだっ広い)のダダの語源でもあります(タミル語説によれば、の話ですが)。 また「確(たし)か」のtasiもtat-a由来でしょう。 万葉集4094番に「金かもたしけくあらむと思ほしてした悩ますに」(黄金がたっぷりあればなぁと心を悩ませていたとき)という歌がありますが、これは上記のように「金がたっぷりある」という意味とすると良く意味が通じます。「たしけく」は「確(たし)けし」という形容詞の活用形ですが、意味が発展して「確実なさま」という形状言「確か」が生まれたと考えられます。「たっぷり→十分→確実」という意味の変化が推定されます。「確かな手ごたえ」は「十分な手ごたえ」であり、それは「確実な手ごたえ」という言い方と同じだからです。 熊本県八代郡東陽村の【差野(サシノ)】は平野ではありませんが、氷川流域の比較的広い山間にあります。 宮崎県西臼杵郡高千穂町近辺の【指野/サシノ】も山中ではありますが、高原状の開けた場所にあります。 岡山県新見市の指野も山中にありますが広く、見晴らしは良好です。 群馬県富岡市の【田篠/たじの】、及び山形県新庄市の指野はどちらもは広々とした平地にあります。 したがって、「サシ野」は広々とした野で間違いないと思われます。だからこそ田を開墾し、住宅を建てるに適地なのだと。 とすると、武蔵野もこのサシ野にムが前接したものではないか、と考えられます。 | |

| [5901] Re[5898]: いらっしゃいの神 秋魚 | 2004/12/28(Tue) 12:56 [Reply] |

| 神南備さん、こんにちは。 > 刺国 > 特定の国を指すのかとうかですね。大国主の大国はどこの国との疑問に近いのかも。 > 国名とすれば、刺国では无刺国(武蔵)とか朝日之直刺国(九州のどこか)とか。(..;) …浅学なのでわからないことが多いです。書紀では、オホアナムチはスサノオの6世の孫だとあったと思いますが、古事記でも数えてみると6世です。出雲族は倭族の流れだとすると海のネットでの交流域は相当に広くとれるのではないか。刺国は半島の国ということもあるかもしれない。なにか大国に攻撃をしかけて刺してきた(いった)国ということかもしれない。?これは昔話題になりましたか。…朝日之直刺国(九州のどこか)は国東(クニサキ)、国割、国刺だとか。 | |

| [5900] Re[5898]: いらっしゃいの神 大三元 | 2004/12/28(Tue) 12:25 [Reply] |

| 神奈備さん > > 卑弥呼がヒミホで三穗津姫命であれば大物主や事代主に深い縁を持っています。邪馬台国論に一石を投じることになりますね。 > と言って、大和が有利になるかどうかは別鴨。 まぁ、私は邪馬台国がどこか、ということは、金石でも出てこない限り決着つかないと思うので遠ざかってます。が、「どういう伝承であったのか」ということに興味があります。色々違った名前や地名で伝えられていることの中に、実は一つに統合できる、事象があるのではないか、という方向の謎解きが面白いです。 > > 石上神宮の祭神にまぎわらしい二柱の神、布津大神と布留大神、KHから発想しますと、TUとRUとはどうなんでしょう。DAからRAになったりはしますね。 丁度最近私の掲示板で「鶴見川」の話があって、私説として「ツ=川」「ル=連体修飾詞を表すツの古形」「ミ=川」と理解することを提起しました。それぞれ、それなりの根拠(理屈)がありまして、一文を私のサイトにあげようと準備中です。「ツ=ル(連体修飾詞として)」と考えています。 「刺」を「さす」とだけ読んでいてはどうも発展できそうにありません。これを「うばら」と読んでみる(普通は草冠に{束束}などと書く)。そして、『時代別国語大辞典上代編』でチェックしてみてみると、果たせるかな「うばら」の項に「刺」字を「うばら」と読む例のあることを知る。更に新撰字鏡には「蕪 シケシ、又 ウバラ、又 サス・・・」(発音用漢字は私がカタカナにした)とある、と書いてあり、「サス」と「ウバラ」がつながっていさえすることを発見。 刺国、は ウバラ国、、、まさか、常陸 ウバラキの国 ではあるまいが、同じ語ではありそう。 | |

| [5899] Re[5898]: いらっしゃいの神 追記 神奈備 | 2004/12/28(Tue) 11:23 [Reply] |

| > 刺国 > 特定の国を指すのかとうかですね。大国主の大国はどこの国との疑問に近いのかも。 大国主の「大」には、出雲の郡の一つである「意宇」郡の意宇とする説がありましたね。 | |

| [5898] いらっしゃいの神 神奈備 | 2004/12/28(Tue) 08:50 [Reply] |

| 大三元さんありがとうございます。 卑弥呼がヒミホで三穗津姫命であれば大物主や事代主に深い縁を持っています。邪馬台国論に一石を投じることになりますね。 と言って、大和が有利になるかどうかは別鴨。 石上神宮の祭神にまぎわらしい二柱の神、布津大神と布留大神、KHから発想しますと、TUとRUとはどうなんでしょう。DAからRAになったりはしますね。 インドネシアでTOYODAの車がTOYORAと呼ばれたので、TOYOTAと変えていますので、TAとRA、TとRとh苦しいのかもしれませんが。 秋魚さん こんにちは。 刺国 特定の国を指すのかとうかですね。大国主の大国はどこの国との疑問に近いのかも。 国名とすれば、刺国では无刺国(武蔵)とか朝日之直刺国(九州のどこか)とか。(..;) | |

| [5897] Re[5880][5878]: 余談だよん 恋川亭 | 2004/12/28(Tue) 02:42 [Reply] |

| あ、ご丁寧なお応え、有り難うございます。お手間を取らしました。 > あくまでも推論として書きました。断定はしていません。 それは失礼しました。私の書き方も挑発的でしたね。つい、煽りたく。 > 半田一郎「琉球語辞典」(大学書林)p474はsiiikwaas(j)aa[s-は∫-であることの記号あり]として「ひらみレモン、橘」と書かれています。 > このシークワシャーがイコール橘とされている以上、素材の取り扱いに無理があるとは言えないでしょう。 待ってました!こういうご紹介が欲しかったところ。有り難うございます。 > 酸(すい)さのことを「シーさ」と言う事実がありますので、 > 「シーは、酸いの訛り」という説も成り立ちえます。 九州中南部でも『酸っぱいナァ』を『しーかー』は通じるだろうし、西国ではまだ『酸(すい)』を『しゆい』で通じるところがあったりします。だからと言って『シー』がすべて『酸い』という気は毛頭ないです。日常生活の中で、現実の人間相手の対話から得た感触だから、資料的価値や信頼性はないですけどね。 >> 酸っぱい果実、という普通の日本語の沖縄訛り。 > やはりここは推論だと断るべきでしょう。 そのとおりですね、すまない。推論だと断わります。さらに『果実』と添えたのは、クワサーの解釈と思われても文句は言えない。半田先生の説明でなくても、当地にて我が耳は『酸い食わし』と聞えたもの。ただ沖縄弁で他にクワサーの意味があるかもしれんナ~という気がして控えた。 > 日本語を日本語として吟味する場合、文献にない語は、すべて捨て去らなくてはなりません。 > 保守にも限界があり、これを金科玉条のように抱え込むだけだったら、 > 日本語の語源に対する解釈の進歩はないでしょう。 う~む、そういうものなのですか。これは、門外漢の素人が失礼なことを書きました。ただ外野ではあってもファンだから、観戦して野次を飛ばしているのですよ。語源の探索で古代の風景が広がるなら面白いナと、期待しています。タミル語とのつながりも興味深いものです。それだけに・・・だからこそ・・・、 〔 タチバナ ←→ シークワサー 〕 について説得力のある解説を望んだのです。 ・手法(公式)にたよらない説明って難しいの? ・タチバナのバナって、花だと思っていたけど、違うの? ・シークワサーの『半田氏は「シー食わせ」という解釈・・・穏当な意見』は消えるの? などなどと悩むのです。 > 蛇足ながらタミール語ではなくタミル語です。tamilのmiは長音ではありません。 そうだったんですか。いや、よく『タミール』って見かけたもので。勉強になりました。 > 琉球語でも構いません。 関東語とか東京語、名古屋語、関西語なんて言わないのにねぇ。〔気仙沼地方の言葉をケセン語というのは最近知った。なんかカッコイイ〕 なぜ沖縄弁にならないのでしょうか。沖縄では、琉球人とか琉球語などゼンゼン聞きませんでしたね。土地の人たちは、沖縄弁とか島言葉とか言ってましたよ。学問的な慣用語とするなら『沖縄方言』を推進すべきじゃないかと・・・外野のヤジ。 > 立場の相違を丁寧であるかどうかに帰するのは如何なものかと思います。 素人が読んでいて、せっかくの知識と技量をお持ちなのに勿体無いと、テーマの取扱いに何かピントが外れている『隔靴掻痒』感があったと、そいうことです。(結果、トンデモまで絡んできちゃったでしょ。) あとは端折りますが、『しま』に拘った成果がありました。有り難うございます。いろいろあったんですね。 > 「しま」はタミル語civ-am[life(命)] > タミル語でisland(島)をtiv-amと言います。これは日本語sim-aと対応します。 > 範囲という意味でのシマは、タミル語cim-ai[1. boundary(境界), limit(限界); 2. country(国), territory(領域), province(範囲),district(地域)]と対応します。 命のシマだけでなく、島のシマも、境のシマも、ちゃんと揃っているのですね。ならば、島のシマで十分と思うのは素人の浅はかさゆえか。私はずっとタジマモリと思っていたのですが、タシマモリが元なのかな。(まさか、タシマ←チャーチバ→タチバナなんてちょっと) > 言葉を丁寧に扱うとは、こういう分析を許容することではないでしょうか。 『こういう分析』もある程度は軽く言及しないと、普通、他の人は知らないので許容以前の話しやん。煩雑にならない範囲で、判りやすく解説して頂くと、一般人にはとても有り難いものです。よろしくお願いします。 私は以前、『ときじくのかぐのみ』にシークワサーを連想したことを投稿しましたが、それは沖縄の民話の中にシークワサーが長寿の果物だから、酸っぱいのもガマンして食べなさい、健康に良いのだ、という話しがあったからです。 余談、読んだ?(この件、おわります) | |

| [5896] 突然、失礼します 秋魚 | 2004/12/27(Mon) 23:51 [Reply] |

| 「…天之冬衣神。この神、刺國大神の女、名は刺國若比賣を娶して生める子は、大國主神。」 :古事記にあるこの下りで「刺國」というのはどこの国(土地)のことでしょう。どなたか教えてください。 | |

| [5895] Re[5883]: RE:[5873] 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/27(Mon) 23:43 [Reply] |

| > まず、「削=耕す?」ですが、借用元の中国語(漢字)「削」に「 耕す」の意味が > ありません。中国語辞典などで確認をお願いいたします。また古代の用法に > ついても白川とか藤堂の漢和辞典で確認できます。 > おっしゃる通り、韓国語の삭には漢語「削」由来の語群もありますが、それらは > みな「削る」という本来の意味(語感)を維持していて(辞書にも「削・・」と表示)、 > それと「一気、全部」の意味の삭語群とは異なる別系統のようですよ。たとえば、 > ※삭-모=既出の「田んぼを一度だけ耕して田植えをする苗」 > ※삭모(削毛)=毛をそること。 > 私には辞書を否定するだけの根拠がみつかりません。 > > また普通はハングル出現以前の朝鮮語の音韻は全く不明といわれています。 > 福島さまが「古代倭語(江南稲作民由来?)からの借用語・・ではないか」と > 「仮定」が入り、だから「否定できないのでは?」と想像されるのはご自由です。 > 議論にならないので、私はこれ以上何も申しません。 ※韓さん、度々のご指摘、多謝謝謝!。 「耕」の借用元での音は「たがやす」ではありませんので、字義借用ですネ。 ですから説明には、訓の「たがやす」の語源の考察が要ります。 結論から謂って、その動作、行為に由来し古代倭語(朝鮮語に臍の緒を留める)か、と。 即ち、「たがやす」動作、行為は「手鍬の場合でも、鋤の場合でも、表土を≪削って≫ひっくり返します」。 「田返す」ではなく「“다(ta=全て)”返す」です。「全ての地表を≪削って≫ひっくり返す=耕す」です。 辞書を否定しているのではなく、「農事」の括りで出ている語彙の“삭”が全て「稲作」関連なのに注目しています。 | |

| [5894] Re[5891][5888]: 来るなの神 大三元 | 2004/12/27(Mon) 17:40 [Reply] |

| > > 最近読んだ本(名前忘却)では、クナは「来るな」の意であって、固有名詞ではないとの論述がありました。 「くな(と)」「ふな(と)」について些か考えをまとめておりますので御覧頂ければ幸いです。 http://www.dai3gen.net/gishi04c.htm 要点としては: ・「くな」が「来るな」という意味であることは良く通っている解釈のようです。 ・私は「く」と「ふ」が混用されていることに注目して古代日本語には KH(x)の音があったのか、と興味を持っています。 ・最近、『三国史記』(新羅本紀・百済本紀189年)に「狗壌」という地名が出ており「壌」がしばしば「ナ」に近い音に捉えられていることから、「狗壌」に「クナ」の音があり得る、と思っています。 ・また『三国史記』には「国内州 一云不耐、或云 尉那嵒城」という記事があり「不耐」を「ふない」と読むことも可能であり、「国内(こ?く?ない」は、「不耐(ふない)」とも言う、という記事が良く理解できる、と判じています。 末筆ながら klarin さん、ご無沙汰してます。ご活躍ですね(^o^)。 | |

| [5893] Re[5890]: 思い込み 玄松子 | 2004/12/27(Mon) 16:46 [Reply] |

| 題名が「思い込み」となっていますが、 これは、「思い込みをしていました」という意味でしょうかねぇ。 > tombo と tombo の先生を同一人と思われているようですが、 > IPアドレスを調べたら別人であることがわかりますよ。^^ IPアドレスを変えることは造作も有りません。 前回の僕の書き込みと、今回の書き込みは違うIPアドレスです。 (この掲示板では、管理人以外は確認できませんけどね) > それにしても、玄松子は権現様みたいですね。 > 大変失礼しました、 権権さま こういう一言を付けないと発言できないタイプなのでしょう。 これも時代でしょうか。 | |

| [5892] Re[5890]: 思い込み klarin [Mail] [Url] | 2004/12/27(Mon) 13:45 [Reply] |

| 私に責任がありますので、回答します。 >シークヮーシャーは沖縄原生種、橘とは別物ということですが、 >それがどうして方言化するのでしょうか? 方言化した、というのは私の推理を述べたもので、音韻対応に 合致しているためにここでご紹介したのみです。どうして方言化 するのか。琉球方言は日本語の方言だからです。 ただし、学者の異説も紹介しておきました。これで十分ではない でしょうか。 既述の辞書などには、シークヮーシャーは橘のことだと書いて あります。 >私は橘というものを食べた >ことも見たこともありません。 橘はよほど加工しなければ食べられる代物ではありません。 このことは既に示唆したとおりです。 「見たことがない」というのは、見る機会がなかっただけでしょう。 私も例えば「遠当」という古武道があることは知っていますが、 見たことはありません。 >九年母と書いて「クニブ」というみかんがありますが、 >これは外から入ってきたらしく「唐九年母」とも言います。 「母(ぼ・ぶ・も)」は「実(み)」の交替形でしょう。 その九年母(一般にクニブという)も橘のことだと半田「辞書」 にはあります(p881)。クガニー・クニブとも言うそうです。 このクガニは黄金のことです。 「唐九年母」は、おそらく中国あたりからから来た柑橘類が そのクニブに似ているところから名付けられたのでしょう。 トウモロコシを唐黍(トウキビ)とも言います。 トウキビは黍(キビ)とは似ても似つかないものですが、 黍を拡大して観察すると分かるように、トウキビに似た 形をしています。そういうことと似たような名付け方なのだ と思います。 | |

| [5891] Re[5888]: 来るなの神 神奈備 | 2004/12/27(Mon) 13:19 [Reply] |

| > 最近読んだ本(名前忘却)では、クナは「来るな」の意であって、固有名詞ではないとの論述がありました。 講談社現代新書『桃太郎と邪馬台国』前田晴人著 です。 強引な論理も見受けられますが、けっこう面白い本でした。 お正月にお気楽にどうぞ。 | |

| [5890] 思い込み tombo [Mail] | 2004/12/27(Mon) 13:09 [Reply] |

| シークヮーシャーは沖縄原生種、橘とは別物ということですが、それがどうして方言化するのでしょうか?私は橘というものを食べたことも見たこともありません。九年母と書いて「クニブ」というみかんがありますが、これは外から入ってきたらしく「唐九年母」とも言います。 tombo の沖縄の先生がこのように言われていますが、 の書き込みを受けての橘は知らないといっているのですよ。 tombo と tombo の先生を同一人と思われているようですが、 IPアドレスを調べたら別人であることがわかりますよ。^^ それにしても、玄松子は権現様みたいですね。 大変失礼しました、 権権さま | |

| [5889] Re[5887]: 時代なのでしょうか? 玄松子 | 2004/12/27(Mon) 12:30 [Reply] |

| > >大明橘(タイミンタチバナ)と言う別種の植物もあり、 > >「タチバナ」と言う言葉もあるようです。 > 1.大明橘(タイミンタチバナ)とシークワシャーは同じですか? > 2.原種シークワシャーが何故、橘の沖縄方言になるんですか? 前述の発言「[5886] Re[5881]: ということは、 神奈備 」は、 > 沖縄の人たちは「橘」というのは、しらない という貴方の発言への反論であって、シークワシャーについては 何も触れていないと思いますが。 > 説明頂けない場合は自己の正当化を計るための言い訳ととらせて頂きます。 なぜ、「言い訳」などと解釈することができるのか意味不明ですね。 この一文は、横から見ていると、「言いがかり」に見えてしまいますから、 もう少し詳細丁寧に説明を加えるべきだと思いますよ。 | |

| [5888] 来るなの神 神奈備 | 2004/12/27(Mon) 12:10 [Reply] |

| 邪馬台国に対峙した国として『魏志倭人伝』に狗奴国が出てきます。最近読んだ本(名前忘却)では、クナは「来るな」の意であって、固有名詞ではないとの論述がありました。 また、岐戸神、久奈戸神、船戸神はクナトの神として各地に祀られています。 邪馬台国の境界に狗奴国の連中がこないようにクナト神を祀ったと考えれば、この神が少ない所が狗奴国と推測できます。『平成CD』で視てみますと、都道府県で少ないのは以下の通り。 ゼロ 宮崎、佐賀、長崎、沖縄、青森、富山 1社 鹿児島、石川 2社 山口、山梨 多いのは 三重 30、岡山 29、群馬 29,香川23 これから見ますと狗奴国は西と南の九州で、隼人のゾーンになります。 | |

| [5887] 時代なのでしょうか? tombo [Mail] | 2004/12/27(Mon) 10:49 [Reply] |

| >大明橘(タイミンタチバナ)と言う別種の植物もあり、 >「タチバナ」と言う言葉もあるようです。 1.大明橘(タイミンタチバナ)とシークワシャーは同じですか? 2.原種シークワシャーが何故、橘の沖縄方言になるんですか? 例えば、ミニピンシャーとドウベルマンはおなじではないでしょう。 是非、1.と2.に付いて真摯なご説明を頂きたい。 説明頂けない場合は自己の正当化を計るための言い訳ととらせて頂きます。 | |

| [5886] Re[5881]: ということは、 神奈備 | 2004/12/27(Mon) 09:19 [Reply] |

| tomboさんやtomboの先生の雑な書き込みにエキヘキ。 > 沖縄の人たちは「橘」というのは、しらないという絶対現実がある klarinさんがご指摘のように、その言葉がないと言う意味なのか、その植物が存在しないのか、 どっちにしても、「絶対現実」はありません。 お得意のインターネットで、植物のタチバナの分布に沖縄はあるようです。 http://www.rdbplants.jp/RDB/s-47ok/aiu/ta/tbody.htm タチバナ VU ミカン科 沖縄,北大東,南大東,石垣,魚釣 また大明橘(タイミンタチバナ)と言う別種の植物もあり、「タチバナ」と言う言葉もあるようです。 tomboさん、根拠のない事には絶対現実などのお言葉は控えて下さい。あなたにはこの掲示板は似合いません。 | |

| [5885] タチバナ:追補 klarin [Mail] [Url] | 2004/12/27(Mon) 08:39 [Reply] |

| 沖縄古語大辞典(角川書店)p394によりますと、「琉歌全集」第2007番に「タチバナ」という語が登場するとし、「歌語として使われた移入語であろう」と推定しています。 ということで、シークワシャーは一般語、タチバナは歌語としてそれぞれ彼の地にある、乃至あったと言うことになりましょう。 | |

| [5884] Re[5881]: ということは、 klarin [Mail] [Url] | 2004/12/27(Mon) 08:26 [Reply] |

| > 沖縄の人たちは「橘」というのは、しらないという絶対現実があるのに、それを無視しよう、…ということですか。おかしいですよね。 どう回答していいやら・・・。それに「tomboの先生より」というお名前は「tombo」さんではないのですか? 沖縄の人たちはタチバナと本土で言われているところのものをシークワシャーと言っている訳ですから、タチバナと言っても意味が分からないのは当然でしょう。 > 半田一郎「琉球語辞典」というのは、何でしょうか??? 何でしょうかと言われても困ります。 http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9973087275 琉球語辞典―那覇・首里を中心とする沖縄広域語準拠 ISBN:4475001447 968p 21cm(A5) 大学書林 (1999-11-30出版) ・半田 一郎【編著】 [A5 判] NDC分類:818.99 販売価:\31,500(税込) (本体価:\30,000) 在庫が僅少です。品切れの場合お取り寄せとなります。 琉球方言を収録した辞典。 約12000語をABC順に配列。 琉和辞典、和琉辞典、付録の3部構成。 付録として固有名詞の共通語・現地音索引、動詞の用法便覧、琉球史略年表、年中行事風物暦、琉球音楽の特色、地図がある。 琉和辞典の部 和琉辞典の部 | |

| [5883] RE:[5873] 韓 | 2004/12/27(Mon) 05:35 [Reply] |

| 福島さま、ご回答ありがとうございます。 >※副詞「一気に」には、朝鮮語に“단숨에”“일거에”があります。 >“삭”が擬態語からの借用にしても、「削=耕す」由来を否定できない >のでは?と思います。 > >※“삭-갈리”=「田植えの時期になってやっと一度田を耕すこと >(民衆書林・韓日辞典)」。 お説でしたら「一気に耕す」で良い筈です。 >何故にこの様に長ったらしい説明調の意味に成っているのか?。 >これは古代倭語(江南稲作民由来?)からの借用語で、“삭”「削=耕す」 >から副詞形に援用したのではないかと疑っています。 > 即ち、「耕す(稲作の)」は、チンタラ、ノロノロ、やっていられない⇒「一気」 >の代用語になる?かと。先に挙げた事例が全て「稲作・田植え・苗(稲の)」 >であることからも、否定できないのでは?と。 まず、「削=耕す?」ですが、借用元の中国語(漢字)「削」に「 耕す」の意味が ありません。中国語辞典などで確認をお願いいたします。また古代の用法に ついても白川とか藤堂の漢和辞典で確認できます。 おっしゃる通り、韓国語の삭には漢語「削」由来の語群もありますが、それらは みな「削る」という本来の意味(語感)を維持していて(辞書にも「削・・」と表示)、 それと「一気、全部」の意味の삭語群とは異なる別系統のようですよ。たとえば、 ※삭-모=既出の「田んぼを一度だけ耕して田植えをする苗」 ※삭모(削毛)=毛をそること。 私には辞書を否定するだけの根拠がみつかりません。 また普通はハングル出現以前の朝鮮語の音韻は全く不明といわれています。 福島さまが「古代倭語(江南稲作民由来?)からの借用語・・ではないか」と 「仮定」が入り、だから「否定できないのでは?」と想像されるのはご自由です。 議論にならないので、私はこれ以上何も申しません。 | |

| [5882] ご自分の足元くらいは、 tomboの先生より | 2004/12/27(Mon) 02:38 [Reply] |

| 確認するくらいの丁寧さは必要と思います。…まったく、という感じです。 | |

| [5881] ということは、 tomboの先生より | 2004/12/27(Mon) 02:25 [Reply] |

| 沖縄の人たちは「橘」というのは、しらないという絶対現実があるのに、それを無視しよう、…ということですか。おかしいですよね。 半田一郎「琉球語辞典」というのは、何でしょうか??? | |

| [5880] Re[5878]: 余談だよん klarin [Mail] [Url] | 2004/12/27(Mon) 01:01 [Reply] |

| > 蛇足に対する蛇足の感があるが・・・知らない人が読んだら『そんなものなのか』と思うのも・・・ちょっとネ、いかがなものかと。でもインネンじゃないので、悪しからず。 あくまでも推論として書きました。断定はしていません。 >今、本題になっている?橘関連のことは知りませんが、沖縄の『シークワサー』、ヒ>ラミレモン。この品物(果実)が、沖縄あるいは本州で橘として認識されているとい>うのは事実なのですか? >仮に橘と対応されると思われたとしても、たまたま音韻が対応したとしても、素材の>取扱いに無理がある。 半田一郎「琉球語辞典」(大学書林)p474はsiiikwaas(j)aa[s-は∫-であることの記号あり]として「ひらみレモン、橘」と書かれています。このシークワシャーがイコール橘とされている以上、素材の取り扱いに無理があるとは言えないでしょう。 > 『シークワサー』のシーは、酸いの訛りでしょう? 酸(すい)さのことを「シーさ」と言う事実がありますので、「シーは、酸いの訛り」という説も成り立ちえます。 > 酸っぱい果実、という普通の日本語の沖縄訛り。 そのような断定はどこから来るのか、それこそ知らない人が読んだら「『そんなものなのか』と思うのも・・・ちょっとネ」型と言われる私の言いと大差ないように思います。 やはりここは推論だと断るべきでしょう。 クワサー、クヮサーに果実という意味はありません。ただし、上掲半田氏は「シー食わせ」という解釈をしています。「食らはす」はkwaa=s(j)unですから、これが穏当な意見かもしれません。 > 面白そうなタミール語源説であっても、強引に適用を進めると「贔屓の引き倒し」になってしまう。適用前に素材の日本語を、日本語として吟味すべきでしょう。 日本語を日本語として吟味する場合、文献にない語は、すべて捨て去らなくてはなりません。保守にも限界があり、これを金科玉条のように抱え込むだけだったら、日本語の語源に対する解釈の進歩はないでしょう。 なお、蛇足ながらタミール語ではなくタミル語です。tamilのmiは長音ではありません。 >明治以来、沖縄県である沖縄地方の方言を『琉球方言』と表記される姿勢にも疑問を持ちました。『古琉球方言内部』に至っては??? これはそういうことが慣例になっているためにそう書いたまでです。琉球語でも構いません。 >日本語らしい日本語としての沖縄方言から、珠玉の成果を汲み上げるのは難しくなります。『言葉』をもう少し丁寧に掬ってほしいと願います。 立場の相違を丁寧であるかどうかに帰するのは如何なものかと思います。 >『しま』の意味は、日本語ではエリア(範囲)の意味が圧倒的に強いですよね。 これですと、ある意味が圧倒的に強いからどうなんだ、ということになります。圧倒的に強いから・・・どうなんでしょう。しかし、それは置いておきましょう。 「『しま』の意味は、日本語ではエリア(範囲)の意味が圧倒的に強いですよね」というご理解は、日本語の実態に反します。エリアという意味でのシマは「縄張り」ということになりますが、これは特殊な言い方です。 ILANDという意味での「島」の方が圧倒的に強いのは常識だと思います。あるいは縄張りとしてのシマとILANDおしての島を混同されておられるのか・・・。おそらくそうだと思います。 タミル語でisland(島)をtiv-amと言います。これは日本語sim-aと対応します。 他方、恋川亭さんの言われる範囲という意味でのシマは、タミル語cim-ai[1. boundary(境界), limit(限界); 2. country(国), territory(領域), province(範囲),district(地域)]と対応します。 つまり島と範囲という意味でのシマはとりあえず別語なのです。むろんタミル語から見ればの話ですが。しかし、これでなぜ島でない大地にシマの付く地名があるのか、納得がいく方も多いのではないかと思います。 言葉を丁寧に扱うとは、こういう分析を許容することではないでしょうか。 ま、余談です。 | |

| [5879] Re[5874][5858]: 橘幻想 klarin [Mail] [Url] | 2004/12/26(Sun) 23:38 [Reply] |

| > 「到致花=柑橘類」の原産地論は解りませんが、日本中の蜜柑産地の苗木はこの地>方から出ているとか。 蜜柑は永遠・不滅ではありません。 タミル語説反対論者でも、それはないと言うと思います。 > 「永遠」「不滅」の意味が在るとされる、タミール語の原音の方が、「到致花」由来では? タミル語反対論者でも、それはない、と言うと思います。 | |

| [5878] 余談だよん 恋川亭 | 2004/12/26(Sun) 23:26 [Reply] |

| 蛇足に対する蛇足の感があるが・・・知らない人が読んだら『そんなものなのか』と思うのも・・・ちょっとネ、いかがなものかと。でもインネンじゃないので、悪しからず。 > [5858] 『橘幻想』 klarin氏 > 次に、琉球方言では橘をシークワシャーと言います。 > このca:cuvat-amをシークワシャーと比較させると以下のようになります。 > ca: cu va t-am > si: ku wa s∫-a: > 日本語aは琉球方言では普通、eと対応します。 > このeが琉球方言内部でe/i交替したと考えられます。 > cuは日本語kuと交替する場合がありますが、 > ここはむしろ古琉球方言内部での交替とする方が無難でしょう。 > 「しま」はタミル語civ-am[life(命)]で、 > [5870] Re[5869]: 『琉球方言では橘をシークワシャーと言います。』 klarin氏 > 沖縄原生種であろうとなかろうと、本土の橘に似た植物があれば、それは本土でいう > タチバナであろうと思うでしょうし、 > その琉球方言はシークワシャーとして、音韻の対応が認められます。 今、本題になっている?橘関連のことは知りませんが、沖縄の『シークワサー』、ヒラミレモン。この品物(果実)が、沖縄あるいは本州で橘として認識されているというのは事実なのですか? 仮に橘と対応されると思われたとしても、たまたま音韻が対応したとしても、素材の取扱いに無理がある。 『シークワサー』のシーは、酸いの訛りでしょう? 酸っぱい果実、という普通の日本語の沖縄訛り。 面白そうなタミール語源説であっても、強引に適用を進めると「贔屓の引き倒し」になってしまう。適用前に素材の日本語を、日本語として吟味すべきでしょう。 明治以来、沖縄県である沖縄地方の方言を『琉球方言』と表記される姿勢にも疑問を持ちました。『古琉球方言内部』に至っては??? 日本語らしい日本語としての沖縄方言から、珠玉の成果を汲み上げるのは難しくなります。『言葉』をもう少し丁寧に掬ってほしいと願います。ご活躍に期待をこめて。 さて、他にも『スダチ』『カボス』『ユズ』とあります。スダチなんか、酸っぱいタチバナ・・・なんてことは?(笑) 『しま』の意味は、日本語ではエリア(範囲)の意味が圧倒的に強いですよね。 余談でした。 | |

| [5877] ↓訂正です 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/26(Sun) 22:14 [Reply] |

| “만숨에”⇒“단숨에”です、失礼しました。 | |

| [5876] [5873]の追記 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/26(Sun) 22:11 [Reply] |

| ※副詞「一気に」には、朝鮮語に“만숨에”“일거에”があります。 “삭”が擬態語からの借用にしても、「削=耕す」由来を否定できないのでは?と思います。 | |

| [5875] ↓[5874]追記 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/26(Sun) 21:59 [Reply] |

| ※「橘田」の地続きに、斉明天皇崩御の地「橘の広庭」が在ります。 田島守は、所縁の此地に橘を獲りに来たのに、所在を隠す必要から「常世國」としたのでは、と疑っています。 | |

| [5874] Re[5858]: 橘幻想 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/26(Sun) 21:54 [Reply] |

| > 橘は砂糖漬けの和菓子やママレードのように、皮だけは香り付けのため和え物に用いられることがありますが、受容は極わづかで、食用には分類されません。ところが九州にも橘田(だちばんだ)という地名があり、人命もあります[いまでは橘田(きった)と言うのが普通ですが)]。 > したがって、橘田は橘を育てる田という意味である可能性はないでしょう。 > ではなぜタチバンダというのか以前、考えてみました。 > > 私が言語比較しているタミル語にca:cuvat-amという言葉があります。私はこれがタチバナの語源だと考えています。 > ca:cuvat-amの意味はperpetuity(不滅), eternity(永遠)です。a:は長音を表わします。 > これを日本語と比較すると以下のようになります。 > ca: cu va t-am > ta ti va n-a ※私は、タミール語や音韻交替は判りませんが…。 「橘田(たちばんだ=地名)」は我が故郷の隣町ですので、一言。 「到致花=柑橘類」の原産地論は解りませんが、日本中の蜜柑産地の苗木はこの地方から出ているとか。 「永遠」「不滅」の意味が在るとされる、タミール語の原音の方が、「到致花」由来では?。 何故なら、「到致花=橘」は実った儘にしていて、次の季節の開花から青い実に成っても、前の季節の実は成り続けます。代々繋がる⇒橙が正月飾りの縁起物の所以です。 ところで、2シーズン成り続けた実を更に放置すると…、果実の中の種が木になった儘、実の中で「発芽」します。 大風で落下したら(斜面を転がり)、則次代の木が生える⇒胤・種が「永遠に」「不滅に」繋がります。 | |

| [5873] Re[5872][5860][5857]: [5855] 興福寺の南円堂の前の橘の木 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/26(Sun) 21:33 [Reply] |

| > 福嶋様 > > 삭-라について。 > >“삭-모”“ 삭-심다”等には“갈이”の意味は付いていないのに各々「耕して…」 > >の意味が在り、会意として成り立つと思っています。 > > ご掲出された例の모には「苗」、また심다には「植える、種をまく」の意味が > あり、それらの文に「耕して」が暗示されていても不自然ではありません。 > ※모심다「田植えをする、苗木を植える」 > > しかし라は単独で固有の意味を持たず、あくまで「語尾限定」なのです。つまり > 「・・だ、・・である」とか「・・しろ、・・せよ」となる文型を作り、全体の意味は「・・」 > の部分が決定します。その視点で見ると、삭-라の場合、삭は「一気に、一度に」 > という副詞であるのに、この二語が結びつくとどうして「耕せ!」となるのか、全く > 理解できません。 > できればご説明いただけるとありがたいです。 ※“삭-갈리”=「田植えの時期になってやっと一度田を耕すこと(民衆書林・韓日辞典)」。 お説でしたら「一気に耕す」で良い筈です。 何故にこの様に長ったらしい説明調の意味に成っているのか?。 これは古代倭語(江南稲作民由来?)からの借用語で、“삭”「削=耕す」から副詞形に援用したのではないかと疑っています。 即ち、「耕す(稲作の)」は、チンタラ、ノロノロ、やっていられない⇒「一気」の代用語になる?かと。先に挙げた事例が全て「稲作・田植え・苗(稲の)」であることからも、否定できないのでは?と。 | |

| [5872] Re[5860][5857]: [5855] 興福寺の南円堂の前の橘の木 韓 | 2004/12/26(Sun) 17:15 [Reply] |

| 福嶋様 삭-라について。 >“삭-모”“ 삭-심다”等には“갈이”の意味は付いていないのに各々「耕して…」 >の意味が在り、会意として成り立つと思っています。 ご掲出された例の모には「苗」、また심다には「植える、種をまく」の意味が あり、それらの文に「耕して」が暗示されていても不自然ではありません。 ※모심다「田植えをする、苗木を植える」 しかし라は単独で固有の意味を持たず、あくまで「語尾限定」なのです。つまり 「・・だ、・・である」とか「・・しろ、・・せよ」となる文型を作り、全体の意味は「・・」 の部分が決定します。その視点で見ると、삭-라の場合、삭は「一気に、一度に」 という副詞であるのに、この二語が結びつくとどうして「耕せ!」となるのか、全く 理解できません。 できればご説明いただけるとありがたいです。 | |

| [5871] 無題 玄松子 | 2004/12/26(Sun) 16:37 [Reply] |

| 余談。 > 情報は全てネットからえたものです。 最近、こういう方が増えてきましたね。時代なのでしょう。 ネットは、情報の入口としては、大変有効ですが、 それのみを論拠に、他説を否定したり、自説を展開するには、 やや「二階から目薬」感がありますね。 | |

| [5870] Re[5869]: 琉球方言では橘をシークワシャーと言います。 klarin | 2004/12/26(Sun) 15:54 [Reply] |

| > シークヮーシャーは沖縄原生種、橘とは別物ということですが、それがどうして方言化するのでしょうか? 沖縄原生種であろうとなかろうと、本土の橘に似た植物があれば、それは本土でいう タチバナであろうと思うでしょうし、その琉球方言はシークワシャーとして、音韻の対応が認められます。 鳥居も相撲も南インドにありますが、日本にある南インドのとは似てもにつかない鳥居であれ相撲であれ、日本に類似のものがあれば、それらは鳥居、相撲と日本なまりで言われるのと同じことです。 | |

| [5869] 琉球方言では橘をシークワシャーと言います。 tombo [Mail] | 2004/12/26(Sun) 15:22 [Reply] |

| シークヮーシャーは沖縄原生種、橘とは別物ということですが、それがどうして方言化するのでしょうか?私は橘というものを食べたことも見たこともありません。九年母と書いて「クニブ」というみかんがありますが、これは外から入ってきたらしく「唐九年母」とも言います。 tombo の沖縄の先生がこのように言われていますが、 何処が情報の誤りがあるのではないでしょうか? | |

| [5868] 無題 tombo [Mail] | 2004/12/26(Sun) 14:16 [Reply] |

| ca: cu va t-am ka ko ba tama ka は 「あなたは」 ko は「私は」 ba は「…ですか?」tama は「真実」 kako では「私は言いました」。 kako ba? tama 私は言いましたか? 真実を。 と言う一節文に置き換えられますが、 まるで、perpetuity(不滅), eternity(永遠)を疑っているような解釈文になてしまいました。^^ | |

| [5867] Re[5866][5865][5864][5863][5862][5861][5859][5856][5855][5854][5853]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 tombo [Mail] | 2004/12/26(Sun) 13:39 [Reply] |

| >その文字は誰が解読したのでしょうか。まさかローマ字ではありますまい ほつまつたゑ・四十八文字とサンカ文字を参考に吉田教授を中心とするメンバーが解読したようです。 吉田氏の論文がネットで公開されていました。 アドレスがわかり次第お知らせします。 | |

| [5866] Re[5865][5864][5863][5862][5861][5859][5856][5855][5854][5853]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 klarin [Mail] [Url] | 2004/12/26(Sun) 13:27 [Reply] |

| > 大分にフエアワズと kuwa の文字を含む12000年前頃に彫刻された大岩があります。 その文字は誰が解読したのでしょうか。まさかローマ字ではありますまい。 | |

| [5865] Re[5864][5863][5862][5861][5859][5856][5855][5854][5853]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 tombo [Mail] | 2004/12/26(Sun) 13:22 [Reply] |

>]論証できないことは、想像・フィクションとして書くべきではないでしょうか。 >12000年前は後期旧石器時代です。「彼はクワ氏」がなぜ橘の名として名付けら >れるのか、命名法としてもまずありえないことです。 大分にフエアワズと kuwa の文字を含む12000年前頃に彫刻された大岩があります。 | |

| [5864] Re[5863][5862][5861][5859][5856][5855][5854][5853]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 klarin [Mail] [Url] | 2004/12/26(Sun) 13:05 [Reply] |

| > kawa(子犬)= ウガヤフキアエズ は > 12000年前から始まったと言うことが事実なら理解できますか? > > シークワシャーは沖縄の方言としての橘ですが、 > これは完結された一節文で「彼はクワ氏・ Si.kuwa siya」ということです。 論証できないことは、想像・フィクションとして書くべきではないでしょうか。 12000年前は後期旧石器時代です。「彼はクワ氏」がなぜ橘の名として名付けら れるのか、命名法としてもまずありえないことです。 | |

| [5863] Re[5862][5861][5859][5856][5855][5854][5853]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 tombo [Mail] | 2004/12/26(Sun) 12:54 [Reply] |

| >何を語られているのか、全く理解できません。 >なんで、橘が「彼はクワ氏」なのか・・・。 kawa(子犬)= ウガヤフキアエズ は 12000年前から始まったと言うことが事実なら理解できますか? シークワシャーは沖縄の方言としての橘ですが、 これは完結された一節文で「彼はクワ氏・ Si.kuwa siya」ということです。 「彼はクワ氏・ Si.kuwa siya」を以て橘の名としているということです。 右近の橘も月読で「ウガヤフキアエズ+筑紫君」を 意味して居るのではではないでしょうか? | |

| [5862] Re[5861][5859][5856][5855][5854][5853]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 klarin [Mail] [Url] | 2004/12/26(Sun) 12:22 [Reply] |

| > >琉球方言では橘をシークワシャー > Si kuwa siya で 彼はクワ氏。 > クワは子犬のことですがウガヤと捕らえています。 > > >チャーチバタ > このチヤーはsiya と変化できませんか? > Siya ti bata. > siya は彼は ti は精霊 bata は子供 > 彼は精霊のこどもです。 何を語られているのか、全く理解できません。 なんで、橘が「彼はクワ氏」なのか・・・。 | |

| [5861] Re[5859][5856][5855][5854][5853]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 tombo [Mail] | 2004/12/26(Sun) 12:05 [Reply] |

>なお、小生はtombo さんに下記の質問をしています。、 >「「持ち込まれた」と書いてある書籍があれば、教えて下さい。記紀以外で。」 >何かお答えはありませんか? tombo は海外での生活が10年を越えていますので、情報は全てネットからえたものです。 橘の家紋を調べていた時に「持ち込まれた話」がありまして、 なるほどと深く記憶にのこっていたものです。 当地にもカラマンシーと呼ばれる年中、花と実がなっている柑橘があります。 勿論、白の五弁花です。 カラと付いてますので唐から渡ってきたものではないかと推測しています。 >桜と橘と対応させて、アマテラスと月読をお考えであれば、 >(まさかそのようなことはないとは思いますが)、見当違いだと思います。 >と言うのは、平安初期に桜と橘になったのであって、それ以前は梅と橘でした。 鼻を清めて生まれたのがスサノヲです。スサノヲのウメガイの梅は? 鼻と右目が最初で、次が右目と左目の歴史がある。 敗れた梅は退き変って桜が橘と睨み合っている。 >琉球方言では橘をシークワシャー Si kuwa siya で 彼はクワ氏。 クワは子犬のことですがウガヤと捕らえています。 >チャーチバタ このチヤーはsiya と変化できませんか? Siya ti bata. siya は彼は ti は精霊 bata は子供 彼は精霊のこどもです。 杉は sungi シマは sima と言う言葉があります。 | |

| [5860] Re[5857]: [5855] 興福寺の南円堂の前の橘の木 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/26(Sun) 11:57 [Reply] |

| > 福島さま > > 突然失礼しますが、韓国語の誤解があるようなので書き込ませていただきます。 > > >・「桜」⇒「削了!」=“삭-라!(sak-ra)”=「耕せ!」⇒「この花が咲いたら、 > >その年の稲作農事の事始め」だった事により花の名前となった。 > > とおっしゃいますが、라は「・・しろ」で問題ないとして、삭に耕すという意味は > ないと思われますがいかがでしょう。삭は「一気に、さあっと」という副詞です。 > 「耕す」関連で삭-갈다がありますが、これは後半の갈다部分に「耕す」という意味 > があるのです。 > ですから、삭-갈다の意味はは「田植えの時に”一気に”耕す」。 ※ご指摘 “감사합니다!”以前の投稿でその点に就いては縷縷説明をしていたので、今回は端折ってしまいました。“삭-모”“ 삭-심다”等には“갈이”の意味は付いていないのに各々「耕して…」の意味が在り、会意として成り立つと思っています。 | |

| [5859] Re[5856][5855][5854][5853]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 神奈備 | 2004/12/26(Sun) 11:13 [Reply] |

| > 左近の桜の語源も 耕せ! ですか? > 右近の橘も福島語言説で説明できますか? > 左の目を清めて生まれたのはアマテラス。 > 右目を清めて生まれたのは月読。 桜や橘が説明できるのであれば、左近左近がついていても同じでは。 この質問の意味を説明して下さい。 桜と橘と対応させて、アマテラスと月読をお考えであれば、(まさかそのようなことはないとは思いますが)、見当違いだと思います。 と言うのは、平安初期に桜と橘になったのであって、それ以前は梅と橘でした。 http://www.kamnavi.net/jm/tatibana.htm なお、小生はtombo さんに下記の質問をしています。、 「「持ち込まれた」と書いてある書籍があれば、教えて下さい。記紀以外で。」 何かお答えはありませんか? 質問を無視されて進まれるのでは、掲示板の趣旨にあいません。 klarinさん、 韓さん、掲示板へのご参加、ありがとうございます。神奈備は言語音痴でして、気の利いた応答はしかねますので、あしからず。 (; ;) | |

| [5858] 橘幻想 klarin [Mail] [Url] | 2004/12/26(Sun) 10:32 [Reply] |

| 橘は砂糖漬けの和菓子やママレードのように、皮だけは香り付けのため和え物に用いられることがありますが、受容は極わづかで、食用には分類されません。ところが九州にも橘田(だちばんだ)という地名があり、人命もあります[いまでは橘田(きった)と言うのが普通ですが)]。 したがって、橘田は橘を育てる田という意味である可能性はないでしょう。 ではなぜタチバンダというのか以前、考えてみました。 私が言語比較しているタミル語にca:cuvat-amという言葉があります。私はこれがタチバナの語源だと考えています。 ca:cuvat-amの意味はperpetuity(不滅), eternity(永遠)です。a:は長音を表わします。 これを日本語と比較すると以下のようになります。 ca: cu va t-am ta ti va n-a タミル語c-は一般的には日本語s-と対応します。しかしt-とも対応します。これはおそらく韓国語でタミル語c-がt∫-と対応することの反映かもしれません。つまり、当時の韓半島人の喋るクレオールタミル語が日本列島でのクレオールタミル語(原始日本語)に取り込まれた蓋然性があります。 というわけで、原始日本語ではチャーチバタと言われていたと推定できます。 ところが日本語では頂(いただき)を「いなだき」というようにt/n交替する場合があります。チャーチバタのバタも、ハナ(花)との類推混同も作用してかt/n交替してチャーチバナとなり、更にこれが日本語内部でタチバナとなったと思われます。 次に、琉球方言では橘をシークワシャーと言います。このca:cuvat-amをシークワシャーと比較させると以下のようになります。 ca: cu va t-am si: ku wa s∫-a: 日本語aは琉球方言では普通、eと対応します。このeが琉球方言内部でe/i交替したと考えられます。cuは日本語kuと交替する場合がありますが、ここはむしろ古琉球方言内部での交替とする方が無難でしょう。 このca:cuvat-amは、もともと日本語でもperpetuity(不滅), eternity(永遠)という意味であったものと推定されます。これと、柑橘系のある樹の実の活きの長さが不思議がられ、この樹をタチバナと言うようになったのではないでしょうか。 もし以上が事実なら、桜はsa・kuraのはずです。 「さ」は早苗の早(さ)、「くら」はタミル語kul-ai[to scatter(散る)] で「早散り」となります。むろん、推定です。<不滅>と<早散り>はいい対となりますが、むろん、文献には登場しません。 タジマモリの田島は文献時代早々、豊島(トシマ)という漢字が当てられたと私は考えています。「豊」は「とよ」とも「て」とも言いますが、「て」はタミル語tey-am(富)のtey由来(-yの脱落)、「とよ」はteyamの古形*tay-amよりa/o交替したものと思います。 「しま」はタミル語civ-am[life(命)]で、ta・simaは「豊命」、田島守はしたがって、「豊かな(=長い)命を守る」という意味と考えられます。この考えが正しいとすると、田島守の話は頭の中で考え出されたかなり古い物語のようにも思えます。 | |

| [5857] Re: [5855] 興福寺の南円堂の前の橘の木 韓 | 2004/12/26(Sun) 06:27 [Reply] |

| 福島さま 突然失礼しますが、韓国語の誤解があるようなので書き込ませていただきます。 >・「桜」⇒「削了!」=“삭-라!(sak-ra)”=「耕せ!」⇒「この花が咲いたら、 >その年の稲作農事の事始め」だった事により花の名前となった。 とおっしゃいますが、라は「・・しろ」で問題ないとして、삭に耕すという意味は ないと思われますがいかがでしょう。삭は「一気に、さあっと」という副詞です。 「耕す」関連で삭-갈다がありますが、これは後半の갈다部分に「耕す」という意味 があるのです。 ですから、삭-갈다の意味はは「田植えの時に”一気に”耕す」。 | |

| [5856] Re[5855][5854][5853]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 tombo [Mail] | 2004/12/25(Sat) 22:04 [Reply] |

| 紫宸殿の桜と橘は、左近の桜・右近の橘として神聖視された。 左近の桜の語源も 耕せ! ですか? 右近の橘も福島語言説で説明できますか? 左の目を清めて生まれたのはアマテラス。 右目を清めて生まれたのは月読。 シナ語の借音はありますが、<同時に>借義までする例は皆無です。 慎重な klarinさんの意見に賛成です。 さくら さくら …… いざや いざや みにゆかん。 | |

| [5854] Re[5853]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 神奈備 | 2004/12/25(Sat) 17:02 [Reply] |

| > 橘が列島に持ち込まれた歴史は可也ふるいようですね。 列島に自生していたとの説が有力だと思いますが、「持ち込まれた」と書いてある書籍があれば、教えて下さい。記紀以外で。 > 語源に植物の能力も考慮 当然のことではないでしょうか。それを考慮しなくては、植物の特徴を植物の名前に入れられないのでは。 | |

| [5853] Re[5852][5851][5850][5849][5848][5846][5845][5844][5843][5842]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 tombo [Mail] | 2004/12/25(Sat) 10:06 [Reply] |

| メリークリスマス! > ※何か、逸れていません?。 語源に植物の能力も考慮しなければならないのでしょうか? と、断りを入れてあります。 橘が列島に持ち込まれた歴史は可也ふるいようですね。 橘はミトラ系の人たちによって持ち込まれただろうと推測しています。 何故なら、五角形(五弁花)の中に 五角形の五点 で、一筆書きの星を描くことができます。此れはタラとも呼ばれている北極星を意味しているでしょう。 北極星の小熊座、その周りを移動する大熊座の北斗七星。 北斗七星は開いた系、閉じた系はDNAといえるのでは? 当然、信仰の対象に据えられたでしょう。 五弁花で実と花が同時に存在するまれなる橘。 到致花(たちばな)の語源の発見等と書き込まれると、 この発見の文字にtomboのこみ噛みがピクピクと反応してしまいました。^^ | |

| [5852] Re[5851][5850][5849][5848][5846][5845][5844][5843][5842]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/25(Sat) 02:00 [Reply] |

| ※何か、逸れていません?。 橘が育たない環境に植えて何を導き出す積もりですか?。 真意が見えませんが…??????。 「蓮を山の斜面にでも植えたら…」なんて事は言いたくありませんし…。 | |

| [5851] Re[5850][5849][5848][5846][5845][5844][5843][5842]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 tombo [Mail] | 2004/12/25(Sat) 01:50 [Reply] |

| 語源に植物の能力も考慮しなければならないのでしょうか? 草と木の違いも有るでしょうが、もし暇があれば、泥水の中で橘を育ててみてはいかがでしょうか? 実が付くどころか、根がくさってしまうでしょうne. | |

| [5850] Re[5849][5848][5846][5845][5844][5843][5842]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/25(Sat) 01:34 [Reply] |

| > もしも、tombo が蓮華は、花と実が同時に付く状態が語源になっている。 > と、言ったら、HNを ahotonnbo に変えなくては成らないでしょう。 ※蓮の実はその実ったシーズンの終わりには、茎が枯れて放置すれば倒れて水没するでしょ う。次のシーズンの開花から実が成るまでは持ち堪えないと思いますが…。 ※橘は、前シーズンの実と次のシーズンの実が同時に実っていて、冬季だけ水気が減りますが春先には又水分が戻り食べられます。過熟して腐ったり落実したりせずに。 比較対象に成り得ます?。 | |

| [5849] Re[5848][5846][5845][5844][5843][5842]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 tombo [Mail] | 2004/12/25(Sat) 00:49 [Reply] |

| 実と花が倶時に付くものは蓮華もありますよ。 十六菊花紋に展開できますが。 橘は五弁花ですから五角形。 この五角形の中に何がみえますか? 水の結晶は六角形その中にはユダヤの星がみえます。 実と花が倶時に付くものは稀ですから大変貴重です。 それが、現実社会でどのように展開されたかはもっと大事なことではないか? もしも、tombo が蓮華は、花と実が同時に付く状態が語源になっている。 と、言ったら、HNを ahotonnbo に変えなくては成らないでしょう。 | |

| [5848] Re[5846][5845][5844][5843][5842]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/24(Fri) 00:14 [Reply] |

| > > ※橘(たちばな)⇒「到致花(たちばな)」=次の季節の花が咲くに到るも前の季節に実った 実が成っている、状態が語源とする福島雅彦説の方が説得力がありそうですネ。 > > 福島さん、「到致花」ですが、シナ語の借音はありますが、<同時に>借義までする例は皆無です。 ※音価も字義も合致しているのを発見したのが「福島説」です。 何故か?。倭國大乱の三極抗争が前提にあるのでは?。 在地倭人と半島帰還倭人と徐福の子孫。漢字に基く語彙が有るのが当たり前だ、と。 | |

| [5847] Re[5845][5844][5843][5842]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 tombo | 2004/12/23(Thu) 09:34 [Reply] |

| だいだい 【橙/〈臭橙〉】と橘(たちばな)は何れが古参? 橘家と橘(たちばな)はどちらが古参。 橘家は忠臣に因って与えられた姓のようですが、 橘(たちばな)の実とは係わり合いがないのでしょうか? | |

| [5846] Re[5845][5844][5843][5842]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 klarin | 2004/12/22(Wed) 22:57 [Reply] |

| > ※橘(たちばな)⇒「到致花(たちばな)」=次の季節の花が咲くに到るも前の季節に実った 実が成っている、状態が語源とする福島雅彦説の方が説得力がありそうですネ。 福島さん、「到致花」ですが、シナ語の借音はありますが、<同時に>借義までする例は皆無です。 | |

| [5845] Re[5844][5843][5842]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/21(Tue) 22:48 [Reply] |

| > 福島さん、ご指摘ありがとうございます。なるほど[4791] には黄が緑に帰るとはありませんね。どこから仕入れた話なんだろう。 > 牧野博士の「植物知識」という小冊子から博士のタチバナ論をご紹介します。 > …… > 博士は田道間守のタチバナは歴史の古いキシュウミカン(紀伊国屋文左衛門が江戸に運んだもの)だろうといい、タチバナは田道間守にちなむ名とも言われているとのことです。 ※橘(たちばな)⇒「到致花(たちばな)」=次の季節の花が咲くに到るも前の季節に実った 実が成っている、状態が語源とする福島雅彦説の方が説得力がありそうですネ。 | |

| [5844] Re[5843][5842]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 神奈備 | 2004/12/21(Tue) 15:06 [Reply] |

| 福島さん、ご指摘ありがとうございます。なるほど[4791] には黄が緑に帰るとはありませんね。どこから仕入れた話なんだろう。 プロフィールで言えば、信用しない人もいるかも知れない牧野博士。 フクさんからメールで教えてもらったお話。 牧野博士の「植物知識」という小冊子から博士のタチバナ論をご紹介します。 「珍しくも日本九州、四国、本州の山地に野生しているミカン類の一種に、通常タチバナといっているものがある。黄色い小さい実がなるのだが、果実が小さい上に汁が少なく種子が大きく、とても食用の果実にはならぬ劣等至極なミカンである。これを栽植したものが時折神社の庭などにあるのだが、---食用果実としてはなんら一顧の価値だにないものである。 世人はタチバナの名に憧れて勝手にこれを歴史上のタチバナと結びつけ、貴んでいることがあれど、これはまことに笑止千万な僻事である。京都の紫宸殿前の右近の橘も畢竟この類にほかならない。そしてこんな下等一小ミカンが歴史上のタチバナと同じものであるとする所説は、まったく噴飯ものである。要するに、歴史上のタチバナと日本野生品のタチバナとは、全然関係のないミカンであると私は断言する。」とおっしゃって、日本タチバナの名に改訂したと言っています。 博士は田道間守のタチバナは歴史の古いキシュウミカン(紀伊国屋文左衛門が江戸に運んだもの)だろうといい、タチバナは田道間守にちなむ名とも言われているとのことです。 | |

| [5843] Re[5842]: 興福寺の南円堂の前の橘の木 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/20(Mon) 22:57 [Reply] |

| > 黄色い実が緑に戻るのは橙と福嶋さんに教えてもらいましたが、これは代々が重なる目出度い木と言うことでしょう。 > 橘は黄色い実が長く残る故に常世の国から持ってきた木と言われたのでしょうかね。 ※私の説を少し、取り違えて居られます。 「黄色い実が緑に戻る」のではなく、「前年の黄色く成った実が成っている儘にして置くと、次の季節の開花から青い実に成る頃でも結実している⇒過成熟で腐ったり落ちたりしない」です。即ち、代々繋がる⇒橙=縁起物と成っている。注連縄飾りの所以である、と。 | |

| [5842] 興福寺の南円堂の前の橘の木 神奈備 | 2004/12/18(Sat) 11:54 [Reply] |

| この前、興福寺の南円堂の前の橘の木を見てきました。 高さ3m強の高木になっており、上部の方には黄色い実がたくさん残っていましたが、低い方には黄色い実はありませんでした。これは小生もですが、実を失敬する輩がいるからでしょう。 そうして下の方には緑色の小さい実や黄緑色の実がありました。何故、緑色の実は今頃なっているのか?、不思議なことでした。異常気象で晩秋にでも花が咲いたのでしょうか。 黄色い実は春から初夏になれば、一体どうなるのでしょうか。橘寺の橘の木は実が落ちてしまうようですが、興福寺の橘はどうなんでしょうかね。 黄色い実が緑に戻るのは橙と福嶋さんに教えてもらいましたが、これは代々が重なる目出度い木と言うことでしょう。 橘は黄色い実が長く残る故に常世の国から持ってきた木と言われたのでしょうかね。 写真掲示板に、興福寺の橘をアップしました。 http://www.kamnavi.net/jm/tatibana.htm | |

| [5841] 吉野で思うこと。 ペギラ | 2004/12/17(Fri) 00:13 [Reply] |

| 地層的に四万十帯が隆起しているようなところです。 どう言えばいいんでしょうか、 極めて特異な地層です。 だから、水銀は絶対出ないなんてことはありえません。 がしかし、 室生火山系での大和水銀のことを考慮するならば、 吉野での火山系の鉱脈が欲しい。 | |

| [5840] 両面スクナの謎が解けた! 市井民人 [Mail] [Url] | 2004/12/16(Thu) 23:32 [Reply] |

| 日本書紀に出てくる両面宿儺の謎が解けました。下記HPをご覧ください。 http://www.ict.ne.jp/~igaokada/ また、2004/12/14の、「記紀に聖線を見つけました」の、ウェブリー・ブログは、 http://itiitamito.at.webry.info/ です。失礼しました。 | |

| [5839] Re[5805]: 再び教えてください。 tombo | 2004/12/16(Thu) 00:18 [Reply] |

「生魂(いくむすび)」・「足魂(たるむすび)」・「玉留魂(たまとめむすび)」 は 「生魂(いくむすび)」= 高御座巣日 「足魂(たるむすび)」= 神産巣日神此 「玉留魂(たまとめむすび)」= 天之御中主 では。 生・足・玉留と縦に読むと、 生は回転、足は回転支え、生足不二を玉留(精霊)。 | |

| [5838] Re[5835]: 吉野に硫化水銀は存在したのか? 神奈備 | 2004/12/14(Tue) 17:42 [Reply] |

『奈良県地下資源調査報告』昭和29年3月 京都大学理学部 田久保実太郎他 奈良県経済部商工課 「南大和の水銀鉱床」から 調査の目的 水銀資源の枯渇を嘆き、その確保の為の調査。 結果 磯城郡 多武峯村 針道 下居 飯盛塚 南音羽 宇陀郡 宇太町 同町大沢 宇賀志村駒帰 下宇賀志 稲戸 大宇陀町 神戸 大東 多くは鉱量貧弱で営利成立せず。あるいは湧き水著しくて採掘不能 多いのは 小松神生鉱床(下宇賀志)、大和水銀鉱床(古市場) 辰砂は黒雲母石英閃緑岩(安山岩、花崗岩の変質した白土の硬質なものの如き外観)、その中に辰砂が層状を為す。細くもあり太くもある。岩石の節理にその蒸気が満ちて、冷えて生成。 なお、この報告書は奈良県立図書館にあり、全部で11頁、その内10頁目はナイフで切り取られていました。 この調査は知られている水銀鉱床の付近を探索したもののようです。中央構造線の北側にはみ出そうな場所に重点的に出ているように見えます。岩石の勾配によるもので、北の端が地面に近く、岩の南はしにも鉱床が予測されていますが、深い所のようです。そこが吉野になっているのでしょう。 | |

| [5835] Re[5833][5831][5830][5824]: 吉野に硫化水銀は存在したのか? かたばみ [Mail] [Url] | 2004/12/12(Sun) 00:40 [Reply] |

以下、火のないところに煙はたたずどまりの不確定疑問符ばっかりですけれど。 ≫現在でも砂金が取れた所で砂金は取れています。 砂金の場合は水流と源鉱脈があるかぎりわずかでも補給され続けて集めることもできそうですね。 HgSの場合の弥生~古墳での採掘はどんな様子だったのだろうか。 神戸市北区淡河町 http://educa.miki.ed.jp/nature/shudo.html 初期の採掘が露頭の粘土のごとくであったのなら、採掘された後は風雨で洗い流されたり、樹木と普通の土で覆われてしまうのではなかろうか(金の比重は約19、辰砂は約8)。 ここは http://www.kamnavi.net/ny/nyuyama.htm と関連あるかも知れない。 兵庫県龍野市の養久山前地遺跡から弥生時代中期の石臼で硫化水銀が検出されています。 http://www.nittech.co.jp/M96/M9602-2.html 付近に辰砂鉱石はないとありますが、(未発見の)赤い土を顔料用に挽いたのかもしれない。 続日本紀元明天皇713に陸奥国に丹取郡が創設されています。 位置不明のようですが、丹生の地名の残る山形県の尾花沢市付近ではないかと。 (尾花沢は出羽になるようですが陸奥と国境、他に東北で丹生地名の残るのは隣の月山の湯殿山) 御所神社伝承参照 http://www.kamnavi.net/ny/nyuiti.htm この伝承はいつのものか。 近世なら銀採掘で用いた水銀の残留問題かもしれませんが、古い伝承でここが丹取郡であるなら丹土を意味する可能性あり。 ただし周辺の「赤」の地名が鉄由来であるなら井戸も鉄由来かもしれない。これは検証可能と思うけど。 四散した辰砂結晶は肉眼で発見できるのだろうか。 硫化水銀は水に溶けないようですが(無毒)、化学的に検出するのはどうやるのだろう。 土壌の水銀濃度の高い地域は過去に金や銀の精錬で水銀を用いた結果かどうかの要チェック。 わからないこといろいろあり。 縄文晩期~古墳時代での朱の使い方を正倉院御物の制作者がみたら、なんともったいないことをするんだ、というんじゃないかな。 いまのところ朱の最古は縄文晩期のようですが、もっと昔から使われていたと思います。 ただし、水銀と知ってではなく赤い色の土のひとつとしてです。 土の意の「ニ」、埴輪のハニ、粘土、ここから漢字の丹も「ニ」としたのかな。 (辰砂を含んだ粘土で土器を焼いたら水銀が蒸発するはず、気が付く変化が起きるのかどうか) 九州北岸の赤色土器(祭祀用)が半島南岸に持ち込まれています(持論の神武 36- 66時代)。 水銀が意識されるようになるのは秦漢文化の渡来以降とみて、出雲と天孫の子であり祭祀を司ったという神八井耳命とその後裔に注目する由縁です。 葛城氏も祭祀系の氏族とみていますのでこちらも注目。 ここまでは支配者の所有物であって金銭とは無関係でしょう。 飛鳥奈良あたりでは薬や顔料として商業化しはじめているでしょうから、秦氏の倉庫にはたくさんあったかも。 当然ながら採算性の考え方が登場していると思います。最新技術の導入も。 奈良の大仏(752)に使われた50トンともいう水銀はどこから? 付近の採掘可能な水銀は徹底的に採り取り尽くされた可能性あり。 最新版の水銀探査の必要が生じたのは太平洋戦争での資源探しだろうなあ。 鉄不足で戸隠の褐鉄鉱(汚泥状の赤ベト)の採掘やってますし。 ps. ≫http://www.wakasaji.org/chimei/03_onyu.html ≫遠敷の山中で、古い洞窟が発見され、「辰砂(朱)」が ほほっ、詳細不明なれど丹の文字が使われる理由が納得か、丹の端、丹波(^^; HgSもまた西から広まっていったのならば。 | |

| [5835] Re[5833][5831][5830][5824]: 吉野に硫化水銀は存在したのか? かたばみ [Mail] [Url] | 2004/12/12(Sun) 00:40 [Reply] |

以下、火のないところに煙はたたずどまりの不確定疑問符ばっかりですけれど。 ≫現在でも砂金が取れた所で砂金は取れています。 砂金の場合は水流と源鉱脈があるかぎりわずかでも補給され続けて集めることもできそうですね。 HgSの場合の弥生~古墳での採掘はどんな様子だったのだろうか。 神戸市北区淡河町 http://educa.miki.ed.jp/nature/shudo.html 初期の採掘が露頭の粘土のごとくであったのなら、採掘された後は風雨で洗い流されたり、樹木と普通の土で覆われてしまうのではなかろうか(金の比重は約19、辰砂は約8)。 ここは http://www.kamnavi.net/ny/nyuyama.htm と関連あるかも知れない。 兵庫県龍野市の養久山前地遺跡から弥生時代中期の石臼で硫化水銀が検出されています。 http://www.nittech.co.jp/M96/M9602-2.html 付近に辰砂鉱石はないとありますが、(未発見の)赤い土を顔料用に挽いたのかもしれない。 続日本紀元明天皇713に陸奥国に丹取郡が創設されています。 位置不明のようですが、丹生の地名の残る山形県の尾花沢市付近ではないかと。 (尾花沢は出羽になるようですが陸奥と国境、他に東北で丹生地名の残るのは隣の月山の湯殿山) 御所神社伝承参照 http://www.kamnavi.net/ny/nyuiti.htm この伝承はいつのものか。 近世なら銀採掘で用いた水銀の残留問題かもしれませんが、古い伝承でここが丹取郡であるなら丹土を意味する可能性あり。 ただし周辺の「赤」の地名が鉄由来であるなら井戸も鉄由来かもしれない。これは検証可能と思うけど。 四散した辰砂結晶は肉眼で発見できるのだろうか。 硫化水銀は水に溶けないようですが(無毒)、化学的に検出するのはどうやるのだろう。 土壌の水銀濃度の高い地域は過去に金や銀の精錬で水銀を用いた結果かどうかの要チェック。 わからないこといろいろあり。 縄文晩期~古墳時代での朱の使い方を正倉院御物の制作者がみたら、なんともったいないことをするんだ、というんじゃないかな。 いまのところ朱の最古は縄文晩期のようですが、もっと昔から使われていたと思います。 ただし、水銀と知ってではなく赤い色の土のひとつとしてです。 土の意の「ニ」、埴輪のハニ、粘土、ここから漢字の丹も「ニ」としたのかな。 (辰砂を含んだ粘土で土器を焼いたら水銀が蒸発するはず、気が付く変化が起きるのかどうか) 九州北岸の赤色土器(祭祀用)が半島南岸に持ち込まれています(持論の神武 36- 66時代)。 水銀が意識されるようになるのは秦漢文化の渡来以降とみて、出雲と天孫の子であり祭祀を司ったという神八井耳命とその後裔に注目する由縁です。 葛城氏も祭祀系の氏族とみていますのでこちらも注目。 ここまでは支配者の所有物であって金銭とは無関係でしょう。 飛鳥奈良あたりでは薬や顔料として商業化しはじめているでしょうから、秦氏の倉庫にはたくさんあったかも。 当然ながら採算性の考え方が登場していると思います。最新技術の導入も。 奈良の大仏(752)に使われた50トンともいう水銀はどこから? 付近の採掘可能な水銀は徹底的に採り取り尽くされた可能性あり。 最新版の水銀探査の必要が生じたのは太平洋戦争での資源探しだろうなあ。 鉄不足で戸隠の褐鉄鉱(汚泥状の赤ベト)の採掘やってますし。 ps. ≫http://www.wakasaji.org/chimei/03_onyu.html ≫遠敷の山中で、古い洞窟が発見され、「辰砂(朱)」が ほほっ、詳細不明なれど丹の文字が使われる理由が納得か、丹の端、丹波(^^; HgSもまた西から広まっていったのならば。 | |

| [5833] Re[5831][5830][5824]: 吉野に硫化水銀は存在したのか? 無名の人 神奈備 | 2004/12/10(Fri) 18:47 [Reply] |

| 吉野郡の各町村の『町史』『村史』を見てみましたが、鉱業の項目は見当たりませんでした。ましてや水銀の痕跡には行き当たりませんでした。 『日本書紀』の井光さんと、奈良県吉野郡下市町丹生の水銀濃度 0.0021%程度しかなく、現実に発見されている訳ではありませんので、「ない。」と断言できても、「あった」とは言いにくい所。 しかし、吉野の鉱物として、多種多様なものが出ているのに、HgSだけがないと言うのは不自然のような気がしますね。再三ベースでは見いだせていないと言うことでしょうかね。 http://www.ne.jp/asahi/nar/nos/santi/santi.htm > 露頭するものは弥生~古墳で取り尽くされていて表面探査程度では痕跡すら消えている可能性もあり。 縄文時代から採掘されていたのでしょう。 吉野だけではなくHgSが明らかに採掘できている宇陀でさえ、採掘の痕跡は発見されていません。痕跡の発見と言う作業が難しいこと、それに取り組んでいる人が少ないことなどが考えられます。 多武峰では発見されているようですね。中央構造線は吉野川の北側の山中を通っています。多武峰辺りに出ているのでしょう。 中央構造線の露頭はどこででもあると言うものでもなさそうで、深い所に行くと言うことはないのかな。 http://kamnavi.jp/en/mie/mizunoya.htm | |

| [5832] Re[5793][5787]: 鉛丹とは ペギラ | 2004/12/10(Fri) 18:00 [Reply] |

| 無謀に近い強引な発言をしましたが、 若狭にあった。と報告を頂きました。 > 福井若狭に「硫化水銀」が本当にあるのか?あったのか? http://www.wakasaji.org/chimei/03_onyu.html >平成3年には、郷土研究家と専門家によって、遠敷の山中で、古い洞窟が発見され、「辰砂(朱)」が採取されたうえ、水銀含有が証明された。 >郷土研究家・・・永江秀雄氏(福井県立若狭歴史民俗資料館) >専門家・・・・・磯部克氏「人生を豊かにする鉱物の博物誌」 福井県小浜市遠敷洞穴 というように出てくるんだ。 さあ、吉野で見つけて探して有名人になろう!! | |

| [5831] Re[5830][5824]: 吉野に硫化水銀は存在したのか? ペギラ | 2004/12/10(Fri) 00:51 [Reply] |

| > 砂金を採掘するとき一粒でも無駄にしない努力があるはずで、hgSでも集められるものは一粒も残さず集め尽くしているのではないか。 現在でも砂金が取れた所で砂金は取れています。 金属を根こそぎ採取できるなんてことは不可能。 量が微量になればなるほど、永遠に続く。 > 露頭するものは弥生~古墳で取り尽くされていて表面探査程度では痕跡すら消えている可能性もあり。 > そんな可能性は皆無。 ものすごく多くの一角千金を夢見た人々が山に入っている。 営利営業的に不可能とみるからやらないだけ。 発見された金属は、ほぼ半永久的に現在も採取される。 それがお金になるか、ならないか、というレベルの違いだけ。 | |

| [5830] Re[5824]: 吉野に硫化水銀は存在したのか? かたばみ [Mail] [Url] | 2004/12/09(Thu) 20:32 [Reply] |

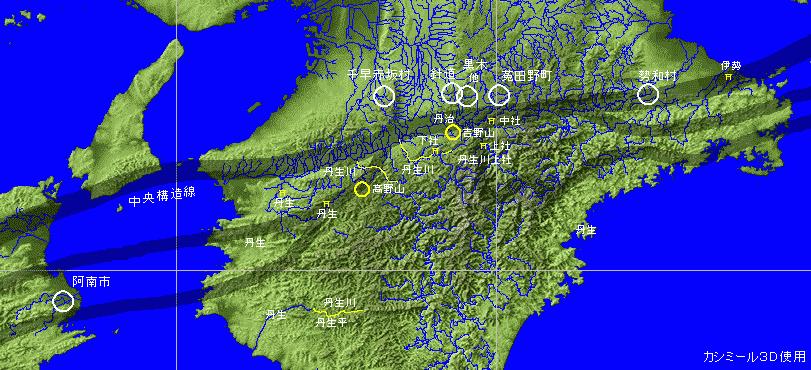

≫♪誰か、HgSを知らないか~♪ 概略を地図化してみました。  白丸は近世の水銀鉱山 中公構造線は以下によります。 http://www.osk.janis.or.jp/~mtl-muse/511whatismtl.htm 構造線の北と南で岩石の種類が異なるようで面白い。 簡易技術で採掘できるものと、高度技術でないと採掘できないものがあるのではないか。 砂金を採掘するとき一粒でも無駄にしない努力があるはずで、hgSでも集められるものは一粒も残さず集め尽くしているのではないか。 露頭するものは弥生~古墳で取り尽くされていて表面探査程度では痕跡すら消えている可能性もあり。 | |

| [5829] 吉野の鉱物 ペギラ | 2004/12/09(Thu) 08:42 [Reply] |

| 吉野の鉱物 水晶、磁鉄鉱、灰鉄輝石、方解石、銅、黄銅鉱、 石英、柘榴石、緑簾石、珪灰鉄鉱、閃亜鉛鉱、磁硫鉄鉱、赤鉄鉱、斧石 二酸化マンガン鉱、菱マンガン鉱、バラ輝石、グローコドコート鉱、 斑銅鉱、ヤコブス鉱、ベメント石、砒華、赤礬、コバルト華 胆礬、緑礬、銅緑礬、鉄明礬、アルノーゲン、珪孔雀石、ダトー石 さすがに中央構造線上だ! しかし、辰砂は無い!!! 現代、吉野で辰砂を見つけたら、大きな社会ニュースになるだろう。 | |

| [5828] 吉野に硫化水銀は存在したのか?2 神奈備 | 2004/12/09(Thu) 08:19 [Reply] |

| なにがしさん、おはようございます。 > 丹生津姫神社近辺?で水銀鉱石みつかったような話 この前の「世界不思議発見」で、神職さんが水銀の抽出の話をされていましたが、3年ほど前には丹砂や水銀の話を出しても、一向にのってくる気配がありませんでした。おっしゃるような発見があったのでしょうね。 やさかさん、おはようございます。 > 黒滝村の赤岩渓谷 そのような場所があるのですか。行って、見たいものですね。 [5764] ペギラさん > 奈良県吉野郡下市町丹生 0.0021 % が紹介されています。西吉野村の北側になりますね。 『丹生の研究』では、古代辰砂の産地として 東吉野町小 丹生川上神社中社の摂社があるとか。 吉野町六田 丹生神社 西吉野村大日川 丹生神社 下市町長谷 丹生川上神社下社 を挙げています。神社からの推測なのか、濃度からの推測なのか。 水銀鉱床の分布としては吉野では唯一 下市町丹生を挙げています。 状況証拠が多いですね。なにがしさんの言われる「水銀鉱石の写真」の出所を知りたいものです。 | |

| [5827] 丹波(タニワ・タンバ)の語源考 福島雅彦 [Mail] [Url] | 2004/12/08(Wed) 23:46 [Reply] |

| 結論から謂って「谷(タニ)原(バル)」=扇状大地の水利に拠る稲田。 「谷・澤」の語源は「(水が)多に・多(さわ)に」であろう。 「村」の語源は群れる説もあるが“물(mul)=水”がある処であろう。 丹後半島の「竹野(たかの)郡・竹野川」と水縄連山(耳納山地)北麓の「竹野(たかの)郡(現・福岡県浮羽郡田主丸町竹野地区)」の共通語源は、“다가-논(taka-non)”⇒竹(たか=寄って集(たか)って)野(棚田)である。 浮羽の竹野は、水縄連山(耳納山地)からの谷沢毎に条里を成している地形に由来していると私は認識しています。丹後地方は如何でしょうか。 ※籠神社の「この」は、「高の…」=「高氏・高句麗・高麗の…」で素盞嗚尊系か?と。 ※浮羽には「田篭(たごもり)」があり、“다(ta)=全”高“물(mul)=村”と。 以上、福島雅彦説でした。 | |

| [5826] Re[5824]: 吉野に硫化水銀は存在したのか? やさか [Mail] [Url] | 2004/12/08(Wed) 22:42 [Reply] |

| こんばんは、一言おじゃまします。 「丹生の研究」 松田壽男著/早大出版部 では、 各地で採取したサンプルの水銀濃度を表にしていたようですが、西吉野・丹生川周辺では採取されていないようでしたね。もちろん地区にもよるでしょうが、問題は採取したサンプルそのものにあると思うのです。 何処のどんなサンプルを選んで持ち帰ったのか?です。 昭和30年代以前の吉野の農道や村道は、あちこちで赤土が露出していました。子供の頃竹へらで赤い粘土を削り取って遊んだ記憶があります。(それに硫化水銀が含んでいたかどうかは分かりません)。 また、西吉野村十日市、丹生川中流の川原には赤褐色の石はいたるところに転がっています。それらをサンプルとして持ち帰り、水銀濃度を検出していたとすれば、松田壽男先生リストにもあがっていたのではないかと思うのですが?。でも判りませんね。 ●参照[黒滝村の赤岩渓谷]……丹生川の上流域です。 http://www.nanwa.or.jp/yasuragi.htm | |

| [5825] Re[5824]: 吉野に硫化水銀は存在したのか? なにがし | 2004/12/08(Wed) 18:45 [Reply] |

| こんばんは。 丹生川上神社下社?だったか水銀鉱石の写真とかあったように記憶しています。 ついでに丹生津姫神社近辺?で水銀鉱石みつかったような話も聞きましたよ。最近の話だったと思います。 | |

| [5824] 吉野に硫化水銀は存在したのか? 神奈備 | 2004/12/08(Wed) 16:51 [Reply] |

| 一連の書き込みは消去さして頂きました。悪しからず。 吉野に硫化水銀は存在したのか?との問いかけがあるようです。 大山源吾著『天河への招待』 辰砂から水銀を吹き上げる水銀蒸留装置を風鑪(ふうろ)と言うと『大漢和辞典』にあると書いている。 で、フロ屋、フロノモト、などフロのついた小字名が残っているのが、証拠としている。丹生の名を持つ神社が存在する、中央構造線が通っている、など、やはり状況証拠しかない。 具体的物件としては、櫃ヶ岳に登った際に目撃した、赤銅色の石の存在程度であるが、これを分析した訳ではないので、硫化水銀の存在の証とは言えない。 田中八郎著『大和誕生と水銀』は、宇陀を中心に丹砂採掘、運搬のことを取り上げていますが、吉野に具体的に鉱床があったとは記していない。 『日本書紀』には、神武天皇の巡幸の際、吉野で井戸から出てきた人がいて、体が光って尻尾があったようだ、丹砂の採掘に従事していたことを暗示しているようですが、証拠ではありません。 ♪誰か、HgSを知らないか~♪ | |

| [5814] ありがとうございます なつ | 2004/12/07(Tue) 10:40 [Reply] |

| 神奈備さん貴宮大明神の件ありがとうございました。 参考サイトまで教えていただきまして、助かりました。 | |

| [5813] 尋ねればよいのか 高西 | 2004/12/06(Mon) 18:05 [Reply] |

| > 質問の趣旨(目的)がよくわかりません。 研究のために知りたいと思い、論説・学説的回答を望んでいるのか、 単に気になるだけなのか。気になるだけなら、神奈備さんの回答で十分でしょう。 これは痛いところをつかれました、玄松子さん。 とある古い本を読んでいると中に出てきた語句です。これらの語句の意味がわからないと内容がいまいちわかりません。 神奈備さんの回答で「知りませんが、」とあったので、また「生魂」・「足魂」・「玉留魂」のそれぞれの意味も知らねばならないので、どこで尋ねればよいのか聞いたのです。 > 研究目的ならば、ご自分で、どのように調べ、どこまでわかったのかを書くべきですね。 ネットで検索した程度では、調べたとも云えませんね。 これも痛いところをつかれました、玄松子さん。 ここでひとつ言い訳を先にしますが、私はバランス機能がいかれてしまって、今はほとんどインターネットしか情報源が無い状態なのです。 インターネットからの情報が駄目なのなら、インターネット以外では唯一といっていい「神道史大辞典」を使いました。 | |

| [5812] Re[5803]: 丹 かたばみ [Mail] [Url] | 2004/12/05(Sun) 00:33 [Reply] |

なにがしさん、こんにちは。 ≫系図が偽作でなければ丹治(たんじ)氏と丹生(にう)氏は親戚ですが、丹の発音は違います ペギラさんご案内のHPの http://web.pref.hyogo.jp/tamba/pr/zatugaku/ ≫和銅6年(713年)以前は、丹後を含めて丹波の国といい、太邇波(たには)と読む があります。 この太邇波は「太邇波考古学論集」が出所のようで内容がわかりませんが、丹波臣ニワの祖を祀る爾波神社があり、天孫本紀に邇波縣主があるので爾ないし邇は古来から使われていた可能性がみえます。 太邇波を漢音で読めばタジハ、呉音か漢音かで丹治タジヒ、タンジ、丹治比、丹比連タヂヒもつながる。 加えて但馬もOKじゃないかなあ。 丹(ニ)と読むほうが古いと思いますが、時代の流れで分家筋から本家筋へ養子がくることもあるかもしれないですね。 読みを変えたり文字を加えて傍系を示すなどもあるでしょうし、ほんとうにわけがわからなくなりそうです。 | |

| [5811] Re[5805]: 再び教えてください。 玄松子 | 2004/12/04(Sat) 21:56 [Reply] |

| > でも知りたいのは「生魂」・「足魂」・「玉留魂」の語句の意味です。お願いします、知りませんか。 質問の趣旨(目的)がよくわかりません。 研究のために知りたいと思い、論説・学説的回答を望んでいるのか、 単に気になるだけなのか。気になるだけなら、神奈備さんの回答で十分でしょう。 > 宮中に祀る神に「生魂神」・「足魂神」・「玉留魂神」があるのは調べた末わかりましたが、 研究目的ならば、ご自分で、どのように調べ、どこまでわかったのかを書くべきですね。 ネットで検索した程度では、調べたとも云えませんね。 追伸。うちのサイトにも同じ書き込みがありましたが、削除しておきました。 マルチポストを嫌う方も多いですし。 | |

| [5810] Re[5809][5806][5805]: 再び教えてください。 神奈備 | 2004/12/04(Sat) 21:19 [Reply] |

| Yanaseさん、こんばんは。 >> 生命への讃歌の神格化ではないでしょうか。 > その通りだと思います。 そうですよね。ありがとうございます。 難しく考えることはなく、自然との関係で考えればいいのと思います。 しかし、私が書いてもなかなか信用されていないのです。 | |

| [5809] Re[5806][5805]: 再び教えてください。 Yanase [Url] | 2004/12/03(Fri) 21:42 [Reply] |

| ごぶさたしてます。書かれたURLからアクセスが多かったので久しぶりに来てみました。 > > 「生魂」・「足魂」・「玉留魂」 > 生命への讃歌の神格化ではないでしょうか。 その通りだと思います。「玉留魂」には鎮魂と再生の意味もあるように見えます。 Googleで「玉留魂」を検索すると、教派神道系のようなところでさまざまの独自の解釈がされているようです。 | |

| [5808] Re[5807]: 再び教えてください2 神奈備 | 2004/12/03(Fri) 20:10 [Reply] |

| > こういう質問はどこへ聞けばよいのでしょうか。 神社にお尋ねになるのがよろしいかと。 http://ucgi.kamnavi.net/cgi-bin/fudbbs.cgi http://homepage3.nifty.com/nireyamajinja/ | |

| [5807] 再び教えてください2 高西 | 2004/12/03(Fri) 11:07 [Reply] |

| > でも知りたいのは「生魂」・「足魂」・「玉留魂」の語句の意味です。お願いします、知りませんか。

こういう質問はどこへ聞けばよいのでしょうか。 | |

| [5806] Re[5805]: 再び教えてください。 神奈備 | 2004/12/02(Thu) 21:53 [Reply] |

| > でも知りたいのは「生魂」・「足魂」・「玉留魂」の語句の意味です。お願いします、知りませんか。 知りませんが、想像するに:- 生命への讃歌の神格化ではないでしょうか。 生まれてくる生命への、充実した人生への、長生きする命への讃歌。 | |

| [5805] 再び教えてください。 高西 | 2004/12/02(Thu) 17:54 [Reply] |

| 前回は上阿田木神社の祭神についてお聞きしました。その結果は教育委員会に聞くと言う自分では思いもよらないことを教えてくれました。 今度は「生魂(いくむすび)」・「足魂(たるむすび)」・「玉留魂(たまとめむすび)」とは何をあらわすのか、を聞きたいと思います。 宮中に祀る神に「生魂神」・「足魂神」・「玉留魂神」があるのは調べた末わかりましたが、「生魂神」・「足魂神」・「玉留魂神」はそれぞれどんな何の神なのかまでわかりませんでした。 でも知りたいのは「生魂」・「足魂」・「玉留魂」の語句の意味です。お願いします、知りませんか。 | |

| [5804] Re[5801][5783]: またたび鉛錬比古 神奈備 | 2004/12/02(Thu) 10:35 [Reply] |

| > 丹生・・鉛もあるかもねぎ。 鉛丹は邪馬台国時代に列島に運ばれてきています。 『魏志倭人伝』真珠・鉛丹おのおの五十斤をたまう。みな装封して難升米・牛利に付してある。 真珠はパールではなく水銀朱のこと、鉛丹は鉛丹。 所が、鉛丹が国産され、顔料として使われたのは古墳時代の後のようです。 『古代日本の知恵と技術』の中で、安田博幸氏は、古墳時代以前の器物への着色は、ベンガラ、水銀朱に限られると記述しています。 古墳時代でも中後期には、石棺から出る朱はベンガラが殆ど。 飛鳥白鳳時代に、鉛丹が出てきて、三種の朱が揃い、水銀朱は朱沙、朱砂とよばれ、丹は鉛丹を意味するようになったと市毛勲氏は『朱の考古学』p.70に記載されています。 丹生、丹の自生地以上に”丹”生産地の意味もあるのかも。鉛ではロマンに欠けるなぁ~。 | |

| [5803] 丹 なにがし | 2004/12/02(Thu) 02:49 [Reply] |

| 横槍おりゃー。すいません。 余談ですが系図が偽作でなければ丹治(たんじ)氏と丹生(にう)氏は親戚ですが、丹の発音は違います。 それと、丹治氏から丹生氏に養子さんがきて、空海の時代に狩場明神と呼ばれた人がいます(系図が偽作でなければ)。そして、狩場とは「銅山」を表す言葉であり、また近くに飯盛山という鉱山もあったりとかで、丹生だからといって水銀にこだわる必要はないと思います。 それと、丹生津姫神社と言う丹生津姫を祭る神社があるのですが、この神社を建てるのに、いくつかの澤の中から1つを選んで建てられたとありますので、水の性格もあるかもしれません。さらにこれを発展させると、稲作につながり、さらに爾保都姫につながるかも知れませんね。 個人的には、丹生津姫はある部分万能な守り神で、それを祭った人々の移動によって地名や神社ができたんじゃないかと思っています。ですから、これを祭った人々には鉱山師もいれば、きこりもおり、狩人もいれば稲作する人もいる。高野山に登り修行して修験者になった人もいるます。 すいません、青草に書いたほうがよかったかもしれません。 | |

| [5802] Re[5800][5793][5787]: 丹波の語源 かたばみ [Mail] [Url] | 2004/12/02(Thu) 00:55 [Reply] |

≫私も、タニハ、ナニハ、(タジマはどうかなぁ・・)あたりを「庭」で考えてみようとしています ・・ ≫肝心のタニハだが、今のところ田庭、という説に共感を覚える。昔の人の語呂合わせかも知れない気もするのだが。。。要するに、ニハを「庭」と理解して考察を進めてみたいと思ってる タニハやナニハ、どこで分解するのかがありそうですね。 その地名がいつから存在するかによって、人為に関連する由来よりも、地形あるいは位置など自然条件による由来であることが優先するだろうと考えています。 その地にやってきた人々がそこをなんと呼ぶだろうか、です。 丹波や難波は弥生初期~出雲時代に、西から東へ拡大する人々が到達し拠点になった場所とみえます。 私は、タニ・ハと分解して、ハを「端」(先端、その先)とみたいところです。 ス・ハ(周防)(須波)、デ・ハ(出羽)、といった用法も同じくです。 難波ナニハ、ナは波ナミの古語のようで、ナミのハ、「波のその先」の地とみることができます。 九州側から見た瀬戸内海の先にある地、これは相当に可能性が高いとみています。 タニ・ハも同様とすると、タ、タニ、タヌといったところになにかあるかどうか。 田も斎庭も後の人為の結果ですからここでは除きます。 もし古事記開化の「旦」が原意を含んだ当て字であるならば、島根半島あたりからみて太陽が昇る先の地となってうまいのだけれど、そう単純にはゆかない。 ある時代以降では漢音あるいは呉音の読みが登場して「庭」をハあるいはバと読んで、古来からの「何々ハ」を「何々の斎場」ととらえる意識が登場する可能性もあると思います。 むろんその地が発達してそこになんらかの特徴が生じてからですけれど。 人為的な理由で類似の文字などに置き換えられることもあるはずで、この場合は言語学的な変化には乗らないですね。 なぜ丹タンを用いているのか。以下青草に限りなく近いですけれど。 古事記天の岩戸で「白丹寸出と青丹寸出」があります(岩波では白和幣と青和幣となってるけど??) 顔料など色を示す総称を水銀朱の丹に代表させるもので、丹であっても赤とは限らないとみえます。 それはおいて、古事記神武の神八井耳命の後裔の丹波臣ニワがひっかかってきます(尾張が拠点)。 丹波ニワ=丹羽、ただし、丹波臣がHgSに関与したかどうかはわかりません。 愛知県爾波神社は丹羽臣の祀る社のようですが、爾あるいは邇であってこちらにHgSがからむかどうかは不明。 関係がなくても、ニ・ハ、「HgSの先」の原意とみるなら問題なし(^^; 近畿のHgSのメインは宇陀~高野山~三重県多気郡(伊勢宮川の上流)、その先は尾張。 丹タンは漢音あるいは呉音ですから丹羽ニワはタンバより古いとみてよいと思います。 水銀との関係の有無に関わらず、丹波タンバの丹波ニワと尾張の丹波ニワを識別するために丹波タンバと丹羽ニワに呼び分けた可能性がみえてきます。 (影響大に見えるようでいて表にはでてこない多臣族後裔の行動が問題) キーワードは天火明命かな、そして天火明命後裔の丹比連タヂ・ヒ。 (丹治、多治比、蝮、など多種の文字が使われますがすべてタヂヒ) 但馬と丹波はお隣。 丹をタジと読むなら、但馬や丹波の原形は丹波タジハあるいはその類似であったと考えることができそう。 多遲摩国造、丹波氏族、但馬国造、尾張氏族といったよくわからない関係も元は同族で丹波臣ニワに源流がある、なんとなく納得できそうです。 播磨風土記や籠神社における火明命は尾張の天火明命(先代旧事本紀)とつながるのか・・ (籠神社、元伊勢、海部氏や物部氏どころか天日矛まででてきそう(^^;) 青草・・自論 天穂日命系譜(出雲臣族)は島根半島から東へ若狭湾(丹波)経由で奈良へ南下、瀬戸内を東進した出雲神族と奈良で合体したと考えています→唐古・鍵遺跡の登場。 したがって、天孫系である天穂日命系譜と伊勢志摩~尾張の天火明命系譜は容易に結合する、とみています。 (ただし天孫と出雲の蜜月時代は長くは続かない) | |

| [5801] Re[5783]: またたび鉛錬比古 ペギラ | 2004/12/01(Wed) 15:52 [Reply] |

| > 正倉院にある鉛丹 > すべて輸入品なのか? > 鉛・黒鉛産出地を国内に求めていいのか? > 「科学が解き明かす古代の歴史」の中の 「古代の顔料」成瀬正和著 ・・・引用・・・ 鉛丹 鉛丹は四酸化三鉛で、人造品です。 正倉院宝物中もっとも多く見い出される顔料です。 琵琶の溌受けの彩色に用いられる例や、 包みにいれて保存している例があります。 丹の包みは正倉院に全部で130裹、あわせて100kgほど伝わっており、 これらについては日本製であることがわかっています。 ・・・以上・・・ 日本製だった!! 本当に日本で鉛練ってるよ。 個人的には一歩前進した気がする。 丹生・・鉛もあるかもねぎ。 | |

| [5800] Re[5793][5787]: 丹波の語源 大三元 | 2004/12/01(Wed) 01:05 [Reply] |

| > 5 後に伊勢度会(わたらい)郡の外宮に遷られた豊受大神が丹波におられた。丹波与謝宮と元伊勢宮がそれである。同宮の皇太御神に朝夕の大御食(おおみけ)を奉った田圃が、広く平であった。つまり、庭のような田圃、田庭である。タニワが転じてタンバになったという。 これは恐らく丹後風土記残欠の: 【丹波という名前を付けた理由は、昔、豊宇気大神が当国の伊佐奈子嶽に天降されたとき、天道日女命たちは、この大神に五穀と蚕などの種をお願いした。その嶽に真名井を堀り、それで潅漑して水田陸田を定めて植えた。秋には『垂穂八握莫々然甚快也』大神はそれをご覧になって、大喜びされて曰く、『阿那而恵志(アナヱエシ)、面植弥志与田庭』。そして大神は再び高天原に登られた。それで田庭と云うのである。丹波、旦波、但波、など全て、多爾波と読む。】 http://www.dai3gen.net/tango.htm によるものかと思われます。 私も、タニハ、ナニハ、(タジマはどうかなぁ・・)あたりを「庭」で考えてみようとしています。ナニハについて考えていたとき、沖縄古語(と言っても文献的には、おもろなどで、中世ですが)で「庭」を「ニハ」とも「ミヤ」とも読んでいる。真庭、という複合語もあるので、マニハ、マミヤが可能。マニハがナニハになるのも可能。難波はナニハであり、これのもとがマニハではなかったか。然からばどんな庭だったのか。と考えていたところ、太陽を祭る庭、の存在が指摘されているのを知った(岡田精司著『古代王権の祭祀と神話』)。沖縄語で、シナテル・マミヤ、と造れば、太陽が照る真庭、であり、オシテル難波も、沖縄語で考えれば、照り輝く・真庭、であり、同じ思考・背景のもとにつけられた地名ではないか、と考えるに到った。 http://www.dai3gen.net/ositeru.htm さて、肝心のタニハだが、今のところ田庭、という説に共感を覚える。昔の人の語呂合わせかも知れない気もするのだが。。。要するに、ニハを「庭」と理解して考察を進めてみたいと思ってる。 > ・・・以上・・・ > > 「にゅは」じゃなくて、「たには」ですからね。 > 好字とかじゃないのかな? > > > 鉛丹も貴重なものだったのでしょうが、国名になる、神社名になる、祭神名になるほどのものだったのかいな。 > > > > 普通の鉛丹は、硝石がないとできないのとあちこちにあるので、 > 国産はまず無理だろうな。と思いつつも。鉛錬に引きづられ。 > 硝石が手にはいれば、鉛と硫黄のあるところで生成できる。なんて。 > > > 松田道雄さん『丹生の研究』が引用されています。 > 松田寿男(ひさお)さんじゃないの? > > 水銀濃度は、日本中にサラサラある砂鉄と同じようなもの。 > 水銀濃度だけでは、硫化水銀の証明にならない。 > 砂鉄が存在するだけで、製鉄の証明にならないのと同じ。 > > かたばみさん > > お付き合いいただき感謝です。 > ≫近江で鉛の文字。どうして鉄じゃないの > >鉄の文字は書紀にいっさい登場しないですね、最高機密だったんじゃないかなあ。 > > 続日本紀には鉄、出てきますから。別に機密じゃないでしょう。 > > >>その本は読んでませんが、辰砂、朱、みな同じHgS。 > 漢字の丹の意は、硫化水銀(HgS)がしみ出した赤土で、鉱脈が縦に延びるので井戸のように掘った、そこで井の中に点の文字。 > > 説文解字は、すでに数往復。 > 奈良時代以降、実際に赤色顔料のほとんどが鉛丹のようです。 > 硫化水銀はどんどんと希少価値を高めていく。 > 「朱」といえば「硫化水銀」でしょうが、 > 「丹」というくくりならば、「四酸化三鉛」が使われただろう。 > > で、視線の先にあるものは。 > 福井若狭に「硫化水銀」が本当にあるのか?あったのか? > > この答えが丹生の謎の答えのひとつになることは、、間違いない! | |

| [5799] Re[5787]: 鉛丹とは かたばみ [Mail] [Url] | 2004/11/30(Tue) 21:05 [Reply] |

神奈備さん ≫丹波の国の丹とは何だろう 丹波の語源考はペギラさんが書かれたので、以下若干の別考。 水銀を示す丹は「ニ」と読んでるようにみえます。 丹波の丹は単なる当て字とみますが、開化紀での「旦」は太陽が昇る意でこれ以上の好字はないと思えます。 なのになぜ丹を使うのか、です。 尾張氏族に丹比連タチヒがあります。天火明命の系譜。 その後裔を含めて勢力は尾張、河内にあります。 タヂ・ヒ・・タヂ・マ・・彦坐王→丹波氏族→多遲摩国造・・ なんで丹をタチと読むのだろう。 「丹羽」ニワ、丹羽臣、丹羽縣主。 こちらも尾張に根拠を持ちますが、多臣族オホで神八井耳命の後裔です。 多臣族にはなにかと注目しており、水銀とも関連がみえそうなのですがなかなか表にでてこない氏族。 このあたり、大彦(意富彦)、葛城、紀国造、さては武内宿禰登場にまでつながっているのではないかと考えています。 丹波と丹羽・・どこかで結合し、その結果で丹が用いられているのではないか。 いろいろ楽しめるところかもしれません。 | |