|

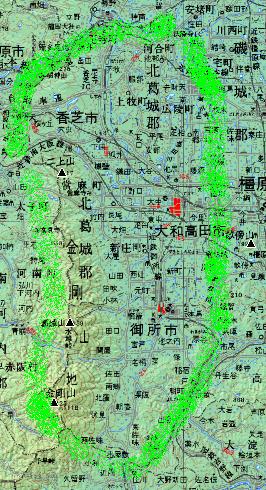

1.葛城の古代 1-1 葛城の地域  二上山、葛城山(鴨山、戒那山)、金剛山(高間山)の麓の北側、東側

『神武紀』

要するに、高木と葛のつるで覆い尽くされたような原野が広がっていたのであろう。 1-2 神と人の間の葛城 『神武紀』

『神武紀』

『神武紀』から見える事は、葛城は銅が産出する地であること。銅鐸の製造の痕跡は出ていないが、銅鐸祭祀の氏族が住んでいたのかも知れない。銅鐸は長柄から出土している。銅鐸祭祀氏族を鴨氏の源流と云ってもいいのかも知れない。朝町の大穴持神社の鎮座する山から五百家付近には銅を採取した痕跡が残っていると云う。幕府直轄領であった。現在、山は堺屋太一氏の実家の所有と云う。 剣根を葛城国造とした記事があるが、国造の制度はもっと後世のものであり、要は葛城のボスを追認したと云う意味であって、記紀を作成した王権の見栄だろう。

1-3 土神剣根命の後裔氏族。 剣根命の後裔として現れる氏族を『新撰姓氏録』から。

『古代豪族系図集覧』によれば、剣根命の系譜は以下の通り。 高魂命-伊久魂命-天押立命-陶津耳命-玉依彦命-剣根命-夜麻都俾命-久多美命(葛城直祖)

+-玉依彦命---剣根命

陶津耳命の二世孫に剣根命と太田田根子がいるのだが、『日本書紀』では、神武紀に剣根命が登場、かたや太田田根子は崇神紀に出てくる。神の子だから時代を超越しているのだ。八坂神社の氏子なら、何時の世でも素盞嗚尊の御子ということか。 葛城の鴨の祖である太田田根子と剣根とはいとこ同士となる。剣根は鴨族の親戚。原葛城氏かも。 1-4 更に、土神剣根命 剣根命は『天孫本紀』に、土神葛木剣根命の女賀奈良知姫が火明命の三世孫の天忍人命の子の天忍男命との婚姻のことが記載されている。ここを系譜に表してみよう。

ここに葛木出石姫と云う名が見える。これについては後述することになる。丹後の天火明命の家系と葛木の剣根命との間から尾張連が出ている。高尾張邑に居た賀奈良知姫の子孫が尾張国へ移住したものと思える。 土神剣根命の「土神」とは葛木に棲む国栖の民、土蜘蛛の民の頭領を云うのだろう。

1-5 葛木出石姫と伊加里姫 天村雲命に娶られた伊加里姫は井氷鹿の名で『神武記』に登場します。

では何故この神が當麻の長尾神社の祭神になっているのでしょうか。長尾街道は吉野・壺坂から当地をで竹内街道と交差、更に北上してから西に折れ、堺につながる街道です。このことから吉野への関心からの勧請と云う説があります。ここでは違う説を建てます。イカリの神は丹後ににに鎮座していました。これは、大三元さんのサイトで分析されている『丹後風土記残欠』に紹介されていました。「伊加里姫社」の祭神だそうです。http://www.dai3gen.net/tango.htm

天村雲命と伊加里姫との間に葛木出石姫が誕生しています。この姫の名は日本海から葛城への流れを現す神と思われます。葛木出石姫の出石は但馬の出石でしょう。かの出石神社には天日矛命の将来した八前の神宝が祭られています。神主家は大和から神宝の検収におもむいた長尾市の子孫です。現在も長尾家です。 出石から葛城にやって来た長尾市の子孫が葛城の長尾氏となり、この家の娘が葛木出石姫といえそうです。 ここに葛城の勢力と丹後、但馬の勢力との連携の姿が見えるようです。系譜の中に倭宿禰命の名も見えます。椎根津彦のこと。長尾市は倭直の祖でもあり、伊加里姫の子に倭宿禰命がいるのもそう云うこと。 『日本書紀』の倭国造の珍彦、葛城国造の剣根の揃い踏み。やりすぎではないですか。」」7.27 2-1 神々のこと 基肄郡の姫社神社 葛城と云えば阿遅志貴託日子根神、御所市の高鴨神社の祭神で、葛城の鴨氏の祖神とされています。葛城には託宣の神として事代主神、一言主神も鎮座され、託日子根神の異名との説があります。この神と渡来人が持ち込んだであろう農耕の為の「鋤」の神格化とが合体されて阿遅志貴託日子根神となった可能性はどうなんだろう。この神の名に阿須岐神や高彦根神があげられており、ない訳ではなさそうです。神鋤→甘美鋤→味鋤→阿遅志貴とカミからアヂへの変化は畑井弘氏の『物部氏の伝承』の説。 後述しますが、葛城での実在人物第一号と見なされている葛城襲津彦が連れ還った渡来人達は高鴨神社のある鴨神を挟むように佐味と高宮とに配置されています。(他に忍海、桑原。)要するに、鴨族が祀っていた高彦根神を渡来人達も祀るようになって、神鋤が冠のようについたと云うこと。高鴨神が坐したということ。 神話では、阿遅志貴託日子根神は大国主神と宗像の田心姫との間に生まれた御子神であり、この宗像大社には織物にまつわる伝承があります。一つは応神紀四一年、呉からの織工女を胸形大神の求めで奉献したとあります。 2-2 神々のこと 難波の比売碁曾神社 珂是古とは物部阿遅古のことで、宗像神を祭った水沼君の祖のこと。先の小郡市の媛社神社には棚機神社、磐船神社の扁額がかかっており、媛社神を棚機神と見ていることになります。

http://www3.osk.3web.ne.jp/~fpress/kaze/kaze003.html

こうして見ますと、肥前の媛社神社の神は宗像神の御子神と言えます。ここに下照姫の事が思い起こされます。ヒメコソと云えば、摂津国東生郡(鶴橋)に比売許曽神社が鎮座、この社の近くにも磐船伝承が残っており、肥前国とのつながりを示しているようです。

2-3 神々のこと 弟棚機 『古事記』には、阿治志貴高日子根神が死人に間違えられて、忿りて飛び去った時、そのいろ妹高比売命(下照比売の別名)、その御名を顕わそうと思ひ、歌いました。 天なるや 弟棚機の 項がせる 玉の御統 御統に 穴玉はや み谷 二渡らす阿治志貴 高日子根の神そ

阿加流比売神

高比売命(下照比売)

天御梶日女命

この神に関しては『尾張風土記逸文』に面白い話があります。

神々のこと 本牟智和気御子

今回はちょっと脇道にそれたお話。

『古事記』では、本牟智和気御子と書き、垂仁天皇が開化天皇の皇女の佐波遅比売を娶って、比売の兄の沙本毘古の裏切りで立てこもった稲置の中で生まれた皇子を、恐らくは当麻の蹴速と思われる力士が炎の中から救い出しています。 その皇子は、尾張の相津の木で作った二俣小舟に乗せられて遊んだりしていますが、八拳鬚心前になるまで物を言うことが出来ずとあり、これは出雲の大神の祟りと云うことが判り、大神の宮を拝むために出雲へおもむきました。物が言えるようになり、肥長比売と一宿婚い、比売が蛇体だったのでびっくり山へ逃げ上がっています。

『和名抄』大和国葛下郡に品治(保無智)郷と云う地名が載っています。現在の王寺町といいます。品遅部が置かれたと云うことでしょう。 で、この皇子、その先のことはどうなったのでしょうか。その行方は歴史の中に消えてしまっているのでしょうか。

『出雲国風土記』神門郡高岸郷と仁多郡三處郷に「大神大穴持命の御子、阿遅須伎高日子命、御須髪八握に生ふるまで、晝夜哭き坐して云々」と出てきます。『出雲国風土記』には、本牟智和気御子のことは出てきません。同じお症状が、何と本牟智和気御子に祟っていた出雲の大神の御子に出ているのです。いや、この時の出雲の大神とは素盞嗚尊のことかも知れません。しかしその素盞嗚尊も泣いてばかりだったのです。

2-4 神々のこと 倭文神

葛城に倭文氏が居住していたのは、葛木倭文坐天羽雷命神社が鎮座していることが唯一の頼りになる証拠。當麻郷では織物業の遺跡は見つかっていないようですが、地名に染野(昔の高額郷?)、香芝市の畑など、それらしく思えるものが残っています。

ここ葛城では前に述べた棚機の神と倭文神とは同じ神であり、それはおそらくは高比売(下照比売)のことでしょう。何故なら、弟棚機の歌を歌った姫だから。 『日本書紀』の天孫降臨に先立ってのお話に、「経津主神・武甕槌神の二神は邪神や草木・石に至るまで皆平げられた。従わないのは、星の星の神香香背男だけとなった。そこで建葉槌命を遣わして服させた。」とあり、常陸国には大甕倭文神社が鎮座、天津甕星神の魂を封じたとする宿魂石の上に倭文神が鎮座しています。http://www.kamnavi.net/en/higasi/oomika.htm この場合の倭文神は武葉槌神で、経津主神・武甕槌神の両武神の戦いとは異質な戦いの神であったのでしょう。織物合戦と見れば天津甕星神は天御梶日女命の楮の織物、これに対する絹の倭文織、伊勢神宮で見るように神を祭るのには絹の倭文織りの方がいいと云う物語かもしれません。

『古語拾遺』では、天羽槌雄神と天棚機姫神とはペアで出てきます。(岩波文庫p19)。 殆ど根拠のない青草話を続けていますが、ついでに比売碁曾神が天の日矛神からせしめたのかもしれない羽太玉、これが織物の祖のような忌部氏の祖神名に出てきます。この太玉とは何でしょうね。」」8.5 2-4 神々のこと 二上神社 當麻は當麻物部の拠点、二上神社の祭神に豊布津神の名が見えます。鹿島神宮の武甕槌神のこととされていますが、元々は物部の神だったのでしょう。饒速日神の降りられた哮峯は二上山のこととは蟹守神社宮司さんの説。これは當麻物部の哮峯ということ。余談ですが交野物部の哮峯は磐船神社付近となりましょうか。 蟹守宮司の祭神の「天忍人命」とは『古語拾遺』では、掃守連の遠祖で、箒を作り産屋に近づく蟹を掃ったとあり、現在では産婆の神になっています。

肥前国の媛社神社の棚機神と磐船神を當麻に持ち込んだのは物部氏の仕業かも知れません。二上山の麓に大坂山口神社が鎮座、穴虫越えの大和と河内の境界の坂を大坂と呼んだようで、後の商都大阪の命名の元になりました。さて、現在の大阪城はかっての石山本願寺の跡地に建っており、ここにはおおきい石がたくさんあった所のようです。そこに物部氏が東遷してきて拠点をつくりました。磐船神社と云う形で後世に残っていたようですが、天治元年(1124年)に社地を石山より東高津に遷し、高津宮となり、比売古曾神を祀るといいます。それよりはるか昔に物部系の磐船神社は生駒山系の饒速日山に遷り、更に物部守屋敗退の後に生駒山を降り、その東西に分かれたといいます。東の「下の社」が登弥神社(現長久寺内の伊弉諾神社)、西の「下ノ社」が石切劔箭神社と云われています。 當麻での物部と棚機、この由縁は肥前国の媛社郷にあったのかも知れません。 また、二上神社のもう一柱の祭神は大国御魂神です。大年神の子、長尾市が祭った大和神社の祭神でもあります。御歳神社には大年神の御子の御歳神が祭られており、これも大和神社の祭神。

3-1 葛城の垂見宿禰と但馬 『古事記』開化天皇記に「開化天皇は葛城の垂見宿禰の女、<<つちへんがない「壇」の右に「鳥」>比売(ワシヒメ)を娶して生みましし御子、建豊波豆羅和気。一柱。」「建豊波豆羅和気王は、道守臣・忍海部造・御名部造・稲羽の忍海部・丹波の竹野別・依網の阿毘古等の祖なり。」との記載があります。

稲羽と丹後との間に但馬があります。但馬(タジマ)の地名は葛城の當麻(タギマ)郷として大和盆地に現れます。 但馬に拠点を持つ天之日矛の末裔の清日子(大三元さんはスガヒコと訓したいと云われる。)や多遲麻毛理は大和へ出てきていることになっています。『日本書紀』垂仁天皇八十八年に天日槍が持ってきた宝物を見たいと云うことになって、天日槍の曽孫の清彦が自ら神宝を捧げ献上した。との記事があります。『紀』では清彦の子が田道間守となっており、彼は非時の香美を探す旅に出るのです。清彦以降の日槍の後裔は大和に居住したのでしょう。香芝市の畑、また川西町の糸井神社などが考えられます。 『古事記』では、清日子は當摩之咩斐(タギマノメヒ)を娶り、菅竃由良度美(スガカマユラドミ)をもうけています。當摩之咩斐(タギマノメヒ)は當麻の出でしょう。菅竃由良度美は葛城の高額比賣命の母親。即ち息長帶比賣命の祖母と云うことになります。 葛城の高額比賣命の高額、まさに香芝市の畑に比定されています。日槍の末裔の居住に相応しい所。 タギマ、タジマ、『常陸国風土記』に行方郡に当麻(タギマ)郷が出てきます。道路が凸凹でたぎたぎしかったから、即ち「悪し路」のこと。また『古事記』で倭建命の最後のシーンで、当芸の野に来た時、「吾が足え歩かず、たぎたぎしくなりぬ。」と云われたとあり、びっこをひく、高かったり低かったりとの注釈があります。當麻の道もそのような道だったのかも知れません。 當麻郷は道路の凸凹よりも河内との境と云う交通の便で各地方からの人々と異文化を受け入れて来たのでした。 」」8.8 http://www.kamnavi.net/en/07wasi.gif" 石部と日矛のクロス、そこに倭文と銅鐸 の盛り沢山くさん。

4-1 葛城氏 葛城襲津彦をもって祖とする。 『古事記』孝元天皇記に「建内宿禰の子に葛城の長江の曽都毘古」と出て来ます。実在の人物のように記されているのは、多分『百済記』に沙至比跪と云う人物のお話があり、『日本書紀』では同一人物として紹介されているからでしょう。 葛城の長江の曽都毘古の長江は長柄のことで、姫宮と呼ばれた長柄神社が鎮座する地です。葛城山麓沿いの名柄街道と水越街道が交差する、古来よりの交通の要所に当たります。葛城の雄、曽都毘古の拠点とするのには相応しい立地と言えるのでしょう。 『日本書紀』神功皇后紀五年に、「葛城曽津彦は故在って新羅に渡り、草羅城(さわらのさし)を攻め落として捕虜を連れ還った。捕虜達は、桑原、佐糜、高宮、忍海などの四つの村の漢人らの先祖である。」と記されています。

葛城襲津彦はその後も新羅を討つべく派遣されました。この後のことは『百済記』の記事が引用されています。即ち、新羅の美女の誘惑で助けるべき加羅を討ったりして、応神天皇の怒りを蒙り、ひそかに帰国したものの岩穴へ入って死んだとされています。所が『紀』ではまた生き返り、弓月の君を半島から大和へ導くべく派遣されています。 葛城襲津彦は神として祀られています。『平成データ』では5社、その内高知県に2社あります。 多気・坂本神社 高知県安芸郡奈半利町 http://www.genbu.net/data/tosa/takesakamoto_title.htm

これらの神社は葛木直の末裔が土佐の地で祖神を祀ったものでしょうが、大和葛城から土佐へ流れた神としますと、『続日本紀』に「天平宝字八年(764)十一月七日、再び、高鴨の神を大和国葛上郡に祠った。」との記事があり、この高鴨の神とは、一言主神なのか、アジスキタカヒコネ神なのか、諸説がありますがこの葛城襲津彦の存在も不可思議な神のようです。 葛城の最大の古墳である宮山古墳(室の大墓)は葛城襲津彦の墓ではないかとの説があります。ここには八幡神社が鎮座、祭神を古墳の主とすれば、この神も土佐から戻ってきた神と言えるのかも知れません。」」8.10 4-2 葛城氏 葛城襲津彦。 葛城襲津彦の年表

この間は200年以上になると云う。事実でない記述が『紀』にあるとしても、これは一人の人間の活躍の筈がない訳で、葛城の豪族家(王家と言えるのかも)の歴代の首長の物語でしょう。但し、神功皇后、応神天皇、仁徳天皇の実在や在位年数なども『記紀』を真に受ける訳にはいきません。まだまだこの時代の出来事は神代の時代のようにも見えます。 葛城襲津彦の子孫と天皇家との婚姻の状況

事代主神の子孫と天皇家との婚姻の状況(日本書紀本文)

雄略天皇に葛城氏は滅ぼされるのですが、これには物部氏や大伴氏の軍事力が働いたものと思われます。

4-3 鴨の人々 葛城襲津彦が活躍したのか神功皇后の時代から仁徳天皇の時代です。それ以前の崇神天皇の時代に三輪山の大物主神が祟りをなす、と云うことで大物主神の後裔である大田田根子が引っぱり出され、大物主神は和らぐのです。この大田田根子の二世孫が大鴨積命(大賀茂都美命)で、賀茂朝臣の直接の祖神となります。 『旧事紀』に大田田祢古命から大鴨積命に至る系譜が乗っています。 素盞嗚尊の九世孫 十世孫 十一世孫

大田田祢古命の系譜も『記紀』では、大物主神の末裔として突然の登場で、姓氏や名前すらどう区切って読むのか諸説があるようです。オオ-タタネコ、オオタ-タネコなど。 注目すべき説としましては山上伊豆母著『古代神道の本質』の出雲王朝の章に記載されている話です。

ついでですが、『東アジアの古代文化』2004夏号で、「大田ゝ根子、三輪山、崇神朝を考え直す」と云う秋間俊夫氏の論考があり、これの結論は『住吉大社神代紀』に出てくる船木連の遠祖大田田命、神田田命で山の木から船三艘を作り神功皇后等の日の御子を乗せたとあるのですが、この大田田命を考えておられるようです。 住吉大社から三輪山を見ることが出来ると云う。出来たと云うべきか。確かに地図上では障害はなさそうです。住吉大社にとっての日の神とは三輪山から登って来るものだったのかも知れません。 大田田祢古命については、その素性、何故出雲の姫を娶っているのか、などなど今後の勉強のテーマであす。 大鴨積命が葛城で鴨氏を束ねて祭祀氏族として存在感をあらしめた中興の祖のような人なのでしょう。当地の豪族の葛城氏の繁栄の時代、鴨氏は一体何をしていたのでしょうか。『記紀』には記載はないようです。恐らくは祭祀氏族として、天皇家-多氏、物部-中臣、蘇我-忌部、葛城-鴨と云う形で、葛城氏とペアをなしていたのでしょう。葛城氏の本家に当たるのかも知れません。 葛城氏が衰亡して行き、蘇我氏の葛城への浸食と渡来人の飛鳥への移動などがあり、鴨氏としては単に祭祀氏族としてのみおさまっている訳にもいかず、葛城の豪族として生きていたのでしょう。賀茂朝臣として各地の 丁度壬申の乱等では大海人皇子側についたこともあり、その後も河内守や出雲守に登用されたりして、一応尊敬されるべき立場で過ごしていたようです。 鴨族の足跡が河内や出雲に見えるのも、その伝承への影響への吟味が要りそうです。 ---------------------- 797年に記されたと云う『続日本紀』に以下の記述があります。 天平宝字八年(764)十一月七日 再び、高鴨の神を大和国葛上郡に祠った。高鴨神について法臣の円興、賀茂朝臣田守らが次のように言上した。 昔、大泊瀬天皇が葛城山で猟をされました。その時老夫があっていつも天皇と獲物を競い合いました。天皇はこれを怒って、その人を土佐に流しました。これは私たちの先祖が祠っていた神が化身し老夫となったもので、この時、天皇によって放逐されたのです。(以前の記録にはこの事は見当らなかった。) この土佐から戻ってきた高鴨神とはどの神様の事でしょうか。と云うのが課題になっています。

先ず、一言主神ではない、と云う事を示します。787年に出来たとされる『日本霊異記』の中に「賀茂朝臣の一族である役小角と一言主神との暗闘の事が記載されており、これは鴨族の神ではないと云うことです。で、賀茂朝臣田守らが一言主神をわざわざ土佐から迎える理由がないのです。

大和高田市の奥田にある捨篠の池に祠があり、アジスキタカヒコネの荒魂を祀っているようです。この捨篠は高鴨神社の事を捨篠社と称すると『旧事紀』にありますが、「捨篠」の意味も含めては何かのつながりがあるのでしょうが、今の所判っていません。

716年に奏上された『出雲国造神賀詞』に、アジスキタカヒコネの命を葛木の鴨の神奈備に坐せ、とあります。葛木の鴨の神奈備とは鴨社のことをさします。 806年の作成とされる『新抄格勅符抄』によりますと、葛木には鴨の名を持つ神は高鴨神と鴨神の二柱がいます。高鴨神と鴨神との区分を見つめておきたいものです。

事代主神は高市郡の社に鎮座しているのですが、葛城には延喜式神名帳の頃までこの神の気配は見えません。 事代主神は宮中八神の一座として御巫等祭神八座に鎮座、これを知った賀茂朝臣一族は祖神でもあるので、葛城に迎える事となりました。多分高市からでしょう、『旧事紀』には都味歯八重事代主神坐高市郡高市社と云う言葉が出てきており、葛城の下鴨社の鴨都波八重事代主命神社二座と類似しています。この二座の内の一座は事代主命神ですが、もう一座は「鴨神」です。 延喜式の高鴨阿治須岐託彦根命神社四座は土佐から戻った高鴨神に加えて、下鴨社から迎えた祖神の阿治須岐託彦根命神を祀ったと考える事ができます。 高鴨社は『神名帳』に漏れかかっていたのではないでしょうか。これは寺院、例えば高宮寺の支配下にあって神々の好むナマモノを献じることが出来なかったためかも知れない。そこで鴨朝臣が運動して、僧侶による祭祀を中断し、神社として神名町に滑り込ませたと云うことではなかろうかと思われます。従って葛上郡の最上の格の神社であるにもかかわらず最後尾に記述されているのです。

|