高橋神社 高橋神社

和歌山市岩橋1112 ゼンリン

二座の社

交通案内

阪和線 天王寺→和歌山

和歌山線 和歌山→田井ノ瀬 南西500m

和歌山駅前から紀伊風土記の丘行きバス終点

祭神

饒速日尊、桶速日尊、十八善神、豐玉彦命、豐玉比賣命、市杵嶋比賣命 合 品陀和氣命、菅原道眞

由緒

物部氏の遠祖饒速日命を祀る神社の一つである。 笛不吹明神社と呼ばれ、境内近辺で笛を吹くことを禁じていた。

古来岩橋村に住む高橋姓、笛吹姓の人々は饒速日命の末裔とされている。

大和新庄に葛木坐火雷神社が鎮座、別名笛吹神社と呼ばれ天香山命を祭神としている。大和香芝の厨神社の祭神は御饌津大神であり、この神は天香山命(高倉下)の別名である。また高橋氏は朝廷の膳部であった。物部氏と高橋氏のつながりの解読の手がかりになる神社である。

お姿

森は深い。遠くからその鬱蒼とした雰囲気が伝わる。原始林であり、神域そのものと説明されている。*1 岩橋千塚古墳の北側に位置している。

左右の本殿の形が少し違うのがかえって自然な感じをあたえる。色が奇妙に赤く、後ろの森の緑にくっきりとしている。 この神社はただならぬ神社である。

本殿

お祭り

7月31日 大祓(輪くぐり)

10月 1日 秋例祭

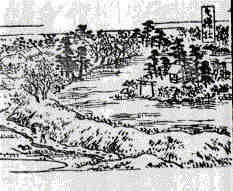

紀伊国名所図絵から

若井紀良様からのコメント抜粋

元来「高橋」とは苗字ではなく氏(うじ)名であり「日本書紀」「新選姓氏録」に登場するかなり古く由緒ある姓である。

即ち、藤原、物部などと同様に日本に古くから存在した氏族である。

今の昔も神様の事を柱という。一柱、二柱の呼称がそれである。 古代の祭りの多くに、巨木を立て神の降臨を促す行事が記録に多く残っている。

現在でも長野県諏訪神社の御柱祭りは古代の神道をを彷彿させる。 ここで祭りのテーマである「はしら」に注目したい。 この柱を立てることにより人々と神が結ばれようとしているのではないだろうか?

この「はしら」という言葉をもう少し分解してみると、「はし」という言葉と「ら」という接尾語に分けられる。 「はし」とは二点を結ぶものと解釈され、現在では「橋」「箸」或いは両端の二点を象徴的に現す「端」などにこの言葉は生きている。

さて、高橋という姓だが、「日本書紀」によると高橋氏はかつて「膳」という役職にあった。 「膳」とは、天皇や神に食餞を捧げる役職であり、天皇家、古代では即ち神から信任が厚く、当然権勢をふるっていた。 歴史の表舞台にでることなく、いつの時代でも神と天皇のそばに在り繁栄してきた氏であると考えられる。

「高い」「はしら」のこの姓は、まさに神をまつる氏だったのでしょう。 元来、物部氏も神道と深く関わりを持つ氏でらるから、いつの時代であれ高橋氏と密接な関係に在った事は充分考えられるが、今のところその手掛かりは無い。

ところで今回諏訪神社の事をあれやこれや調べていたら、木曽から諏訪、群馬、栃木、阿武隈辺りの山間部の人はやたらに語尾に「ら」を付ける事を発見しました。

それと諏訪神社の御柱祭りと、ネパールのインドラジャトラとの関係も気になるところです。

|

紀伊国名所図会

高橋神社 直川荘直川村の東 池の中に鎮座 祭る神 饒速日命 毎祭十一月十一日祭礼あり

堀内氏の祖を祀る。高橋連は饒速日命七世孫の大新河命の裔なり。

|

直川村の高橋神社と当神社との関連は不明である。

紀伊續風土記 巻之十一 名草郡 岩橋荘 岩橋村から(いわせ)

○高橋明神社 境内 東西四十一間 南北七十四間

本國神名帳正一位高橋大神

宇田の東にあり 祀神詳ならす 土俗當社を笛不吹明神と稱し境内近邊笛を吹ことを禁す 今神名によりて考ふるに姓氏録高橋ノ連ハ饒速日[ニギハヤヒ]ノ尊七世ノ孫大新河[オホニヒガハ]ノ命之後也

又云笛吹ノ連ハ火明[ホアカリ]ノ命ノ後也 舊事記によるに饒速日[ニギハヤヒ]ノ尊火明命一人なれは高橋笛吹の二姓は同組の姓なり

想ふに古二姓の人此地に居て同祖神を祀り因て高橋社と稱し又笛吹ノ社と稱せしに土俗神名笛吹の稱を避て笛を吹事を禁せしより今は訛りて笛不吹明神と稱するならむか

當社舊は今の地の西二町許にあり 其地今猶高橋と稱す 今の社地は高橋に在せし時の馬場なりといふ 森の西に南北に通りたる馬場の遺趾今なほ存す 村の南に楠谷といへる地は古の游觀所といふ 高橋の南に宮田といへる田あり古の御供田なるへし 古官地の神にして盛なりし事知るへし

後世此地石清水の領地となりて八幡宮を勸請し氏神とせしより當社は衰しならん 神主岩橋氏あり

○里神社 境内周四十六間

宇多の乾にあり 明暦記に祀神九頭[クヅ]明神一に十八善神ともいふとあり古より毎年正月初午ノ日宮座配の式當神前にて執行ふ 明暦記に又當社境内を明樂寺ともいふとあり明樂寺は古の別當寺なるへし

○海神宮 境内 東西三十二周 南北五十四間

左 八 幡 宮 方二間

中央八大龍王社 方四尺

右 熊野権現社 一間半 二間

瑞籬 神樂堂 石鳥居

末 社

辨財天社 方一間

本國神名帳従四位上海神[ウナカミ]

宇田の北二町餘にあり 八大龍王明暦記に中の御前とあり土人當社をうなきの宮と稱す うなきは海神の約[ツヅマ]りたるなり 土人當社を應和元年六月廿四日の勸請なりといひ傳へたり

文治六年(1190年)當荘鳥居禅尼の領となりし時熊野権現を村の西車谷に勸請す

○天満宮 社殿 五尺 六尺 境内周二十四間

小名来たの西にあり 寛文記に一郡一社の天満宮といひ傳ふとあり

|

*1 和歌山県神社誌

物部氏ホームページ

紀の国 古代史街道

神奈備にようこそ |