|

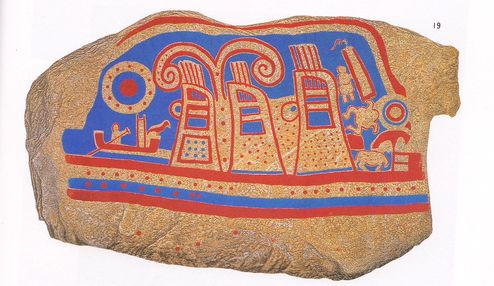

1−2 東南アジアの山岳地帯に住む苗族は村の中央に高い柱を立てて、頂上に鳥形木製品を置く。太陽を呼ぶためとされる。龍が巻き付いて天を目指している。  1−3 三本足の烏。 『孝徳紀』に、遣唐使が死んだ三足烏を持ち帰り、目出度いものとあるが、八咫烏の足については、『記・紀』ともに何も書かれていない。この話は平安中期の『倭名類聚抄』が初出である。太陽の象徴の三本足烏の祭が行われている。

2−3 鳥竿・卒土・蘇塗は鳥居になっていく。

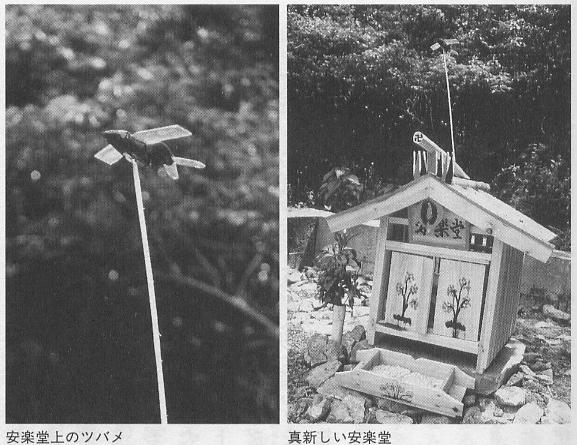

写真は参考文献*1から。

山口県豊北町土井が浜 弥生時代の300体人骨が出土、女が鵜をかかえていた。 3−2 魂振り シャーマンの頭に羽ね、シャーマンが鳥となって神のもとに行く。 大王は池に水鳥を飼い、眺めていた。鳥に霊力があると考えられていた。その為に鳥養部や鳥取部をがいkた。

3−3 鳥は金属精錬の神 物部氏は先祖が白鳥と信じていた。鍛冶氏族は白鳥を崇拝。 金屋子神社 島根県安来市広瀬町 社記によれば、金屋子神は、「白鷺に乗って西国へ赴き、出雲の国能義郡黒田奥比田の山林に着き給い、桂の木に羽を休めておられるところ、たまたま狩に出ていた安部正重(宮司の祖先)が発見し、やがて神託により、長田兵部朝日長者なる者が宮居を建立し、神主に正重を任じ、神は自ら村下(技師長)となり給い、朝日長者の集めた炭と粉鉄(砂鉄)を吹き給へば、神通力の致すところ、鉄の涌くこと限りなし。 とある。

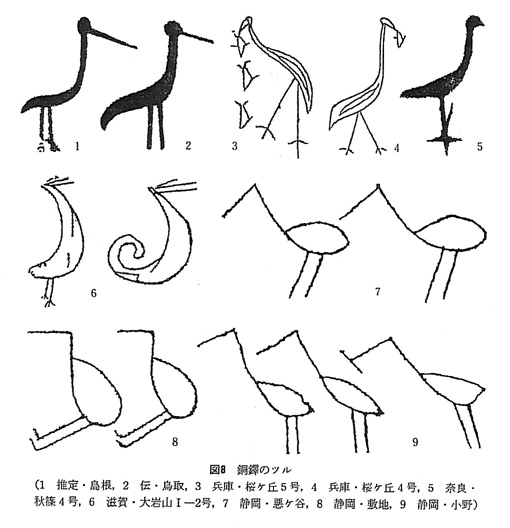

3−4 植物の魂を運ぶ。   麓の鬼神神社は五十猛神を祭る。  穀霊 『倭姫命世記』に、穂落とし伝承が記載されている。一羽の真名鶴が一茎に千穂の茂る稲をくわえて鳴いていた。その稲の生えた所を千田と称し、傍らに社を建てた。これが伊雑宮であり、彼の真名鶴を大歳神として祭ったのが佐美長神社である。う。 銅鐸に描かれた鳥は鶴が多いようだ。白い鳥は稲魂を運ぶとされていたようだ。銅鐸を作って祀ったのは、稲作民と言える。 銅鐸に描かれた鳥 鶴のよう見えるが、鷺とされている。  銅鐸を鳴り響かせて稲魂を奮い立たせたのであろうか。 稲魂 『豊後国風土記』 白い鳥が飛んできて餅となり、次ぎに芋草(いも)になった。 『豊後国風土記』 速見郡 田野 住民は水田を耕しており、大いに富み奢り、餅を作って弓の的とした。餅は白い鳥となって南の方に飛び立った。その年の内に住民は死に絶えた。 麦魂 米の収穫が終われば、収穫祭も重要であるが、更に行うべき事は麦を植えて育てる事、丁度北から鴨が渡ってくる頃であり、鴨は麦作の守り神とされたと思われる。穀神の交替で稲作の天若日子が去った後に麦作の阿遅須伎高日子根命が登場すると考えてもいい。

民話にもなっている、「権兵衛が種播きゃ、カラスがほじくる。」の話があり、古来より鳥や獣は農民を苦しめてきたが、鳥は穀物の守護神ともなっている。 以上 参考文献 *1 萩原秀三郎『稲と鳥と太陽の道』 |