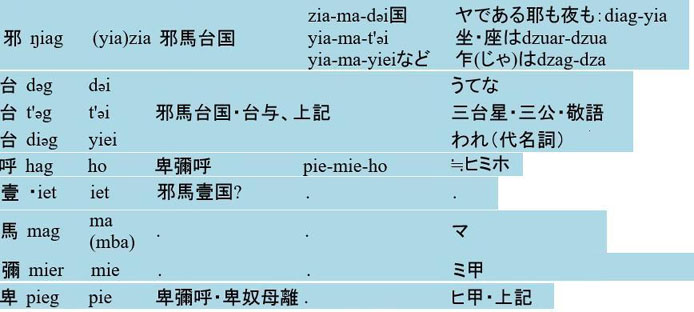

邪馬台国にようこそ 邪馬台国にようこそ邪馬台国はヤマト国とよみ、大和にあった国のことである。一時期、女王卑弥呼(ヒミホ)が統治した。 畏兄大三元先様のHpから、魏志倭人伝の固有名詞の漢字の読みを紹介いたします。

Hp大三元さん 藤堂明保編「漢和大字典」学習研究社 から。  http://www.dai3gen.net//gishi04.htm 大三元さん、 このリストを参照して、卑弥呼、の読みを調べてみたいと思います。 早速、同リストから、拾ってきますと、

1.位置論 魏 220年〜265年 『魏志倭人伝』3世紀末 邪馬台国は大和である。位置論は自同律の不快である。日本列島が南に延びている混一疆理歴代国都之図は1402年の作成、それより130年も前の元寇の際、蒙古軍は二度も九州上陸を目指したのあって、東に延びているとの認識なら、若狭湾あたりに上陸されていれば、この国の歴史は大きく変わっていただろう。 『倭人伝』によると卑弥呼の墓の直径は百余歩ごあり、150m程度。3世紀半ばの古墳で該当するものは九州にはない。箸墓古墳の後円部の径は150mである。 『後漢書』倭は韓の東南、大海の中にある。山島に居住する。およそ百余国。武帝が(衛氏)朝鮮を滅ぼし(紀元前108年)て以来、漢と交流のあったのは三十国ほどである。国はみな王を称し、代々受け継いでいる。その大倭王は邪馬台国に居る。 『後漢書』建武中元二年(57)、倭の奴国が貢を奉り朝賀した。使者は自ら大夫と称した。倭国の最南端にある。光武帝は印綬を賜った。

帥升(等)は、倭人の名前の初出である。 本当は帥升はどこに都していたのか。 2013年11月に岡山大教授の松木武彦氏(現国立歴史民俗博物館 考古学)は、帥升を吉備の人と見てもいいのではないかと「古代を偲ぶ会」で述べた。卑弥呼が倭王に起用されたのは帥升の末裔と言う出自もあったからではないかと指摘した。氏は帥升をヤマトに居るとは見ていなかったようだ。 さて『後漢書』からは帥升は邪馬台国に居ると読めるのであり、一概に否定してしまっていいのだろうか。 帥升とはどのような人でどこを都としていたかと言う問題である。 言語的に両方ともSS音であり、興味深い説だが、かたや人、かたや神、私は違うと思う。首長霊信仰は古墳時代以降。 帥升について、幾つかの仮説を考える。 イ)帥升は伊都国か奴国の王で倭王であった。奴国の王であれば先祖が50年前に朝貢している。印綬を貰う必要はない。後裔はツクシ国の王となった。 ロ)帥升は吉備の国王で倭王であった。この場合ツクシ国から覇権を奪い取っていることになる。恐らくは戦い取ったのだろう。後にヤマトに遷るか、ヤマトに覇権を取られることになる。 ハ)帥升はヤマトの王であり、倭王でもある。天孫の場合、帥升が神武・綏靖・安寧あたりの天皇と思われる。邪馬台国がヤマト王権の原型であったことになる。\(^o^)/。 ニ)しかし、帥升は天孫とは限らない。神武以前にヤマトに天降った饒速日尊は物部氏の遠祖であり、物部氏の宇摩志麻治命・彦湯支命・大彌命あたりだったのかも知れない。 どのケースでも、後に倭国乱に巻き込まれていく。 『倭人伝』その国、本は亦、男子を以って王と為す。住むこと七、八十年。倭国は乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち一女子を共立して王と為す。名は卑弥呼と曰う。鬼道に事え能く衆を惑わす。年すでに長大。夫婿なく、男弟ありて、佐(たす)けて国を治める。。 ● 帥升の統治から70年〜80年を経たと言うことは、2世紀末以降に倭国乱があったことになる。卑弥呼の共立は2世紀末か3世紀初め。

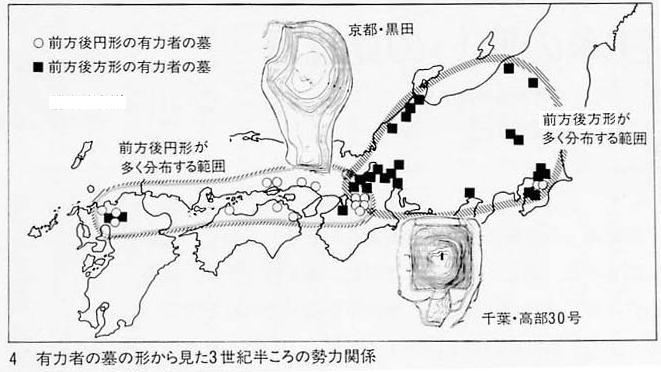

● 大阪市大の岸本直文氏は、「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」の中で倭国乱について、「長引く抗争の中で、利害を調整するため上位権力を設けることが合意され」、それは、「ヤマト国を盟主とすることで合意され」、「ヤマト国が倭国を統率する中央権力に上昇し」、「纏向遺跡は弥生時代のヤマト国の本拠であったが、ここが倭国の本拠となる」と述べている。

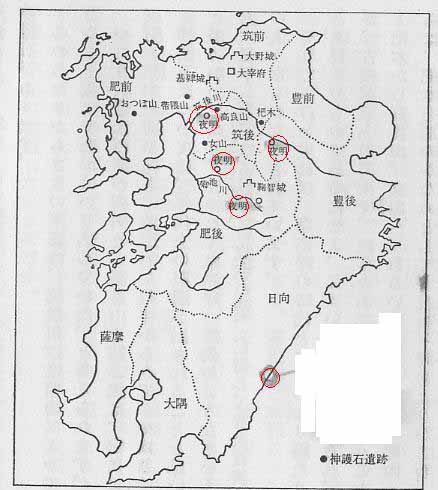

佐原真『魏志倭人伝の考古学』 考古資料から見るとき、北部九州から伊勢湾沿岸までの範囲では、環濠集落・高地集落・殺傷人骨・武器を始めとして戦争に関わる可能性を持つ考古学的事実が数多くそろっており、戦争があった社会と認めてよいでしょう。南九州・長野・北陸・新潟・東海・南関東は実際に戦ったかどうか分からない社会ととらえておきたい。(中略) (弥生後期には)瀬戸内海・大阪湾沿岸で石の武器の発達と高地集落の発達が認められ、名古屋付近でも石の武器が発達している。松木武彦さんが指摘するように、中部瀬戸内・畿内・伊勢湾沿岸のそれぞれの地方で戦争が繰り広げられる状態だったのでしょう。 2世紀の倭国の状況を次のように見なす。北九州のツクシ国が覇権を握り、後漢から大倭王と認められていた。これに対して、物部氏主導のヤマト国やキビ国・タジマ国・ハリマ国・アワジ国・オハリ国等々が連合を組み、ツクシ国と対抗する構図ができていた。 『倭人伝』租賦を収め、邸閣有り。国国は市有りて、有無を交易す。大倭をして之を監せしむ。

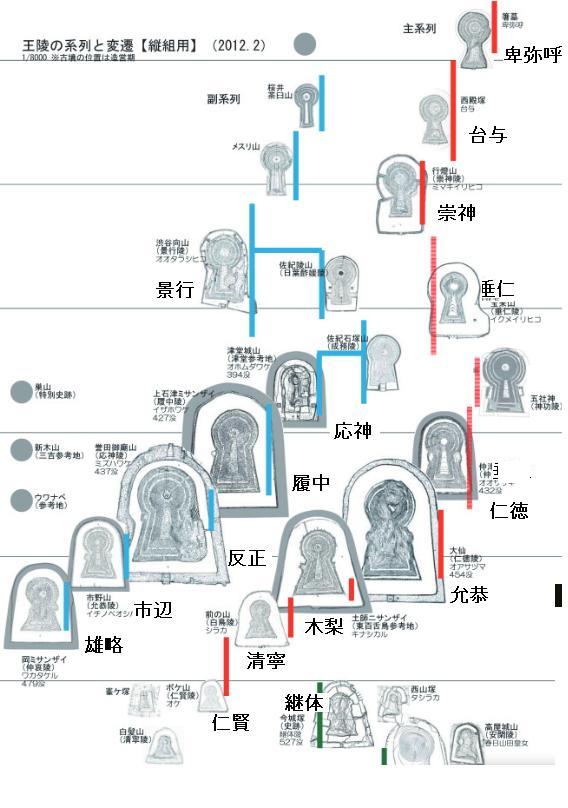

天孫族が力をつけてきていた様子がうかがえる。彼らはヤマト連合の中で重きをなしてきた。孝霊天皇はキビ国王になっていた。投馬国である。ここに「秦郷鉄造之発祥之地」の碑を境内に持つ姫社神社が鎮座している。天日矛の影響下にある。その上、孝霊天皇は天日矛の出石小太刀ゆかりの淡路から意富夜麻登玖邇阿礼比売を娶して、夜麻登登母母曽毘売命、大吉備津日子命を生んでいる。 さて、ツクシ国の重要な国の伊都国についてであるが、『風土記』逸文 筑前国)に、「仲哀天皇が「誰人か。」と尋ねたところ、怡土国の五十跡手は高麗の国の意呂山に天から降ってきた日桙の末裔と名乗った。」との記事があり、伊都国は天日槍にゆかりの国であり、孝霊天皇の説得もあって、ツクシ国は内部から崩壊していった。卑弥呼の時代にここにツクシの国々を検察する一大率を置いた。 ツクシ国の覇権を打倒した国々は次の新しい覇権を求めて争うものが出てきた。そこで国々は話し合いをし、スバ抜けた霊力の持ち主で、絶世の美女である夜麻登登母母曽毘売命を女王として共立して、倭国の平和が齎されることになった。卑弥呼を補助した男弟とは孝安・開化・崇神であった。後世に帝紀に天皇と記載され、二人の女王は巫女王と見なされて書かれなかった。248年ごろの卑弥呼の死後に台与が共立され、その後に崇神天皇が高齢で即位した。

『旧事本紀』國造本紀には、遠江に久努國造(くぬ)の名が見え、物部連の祖伊香色雄命の孫・印播足尼である。

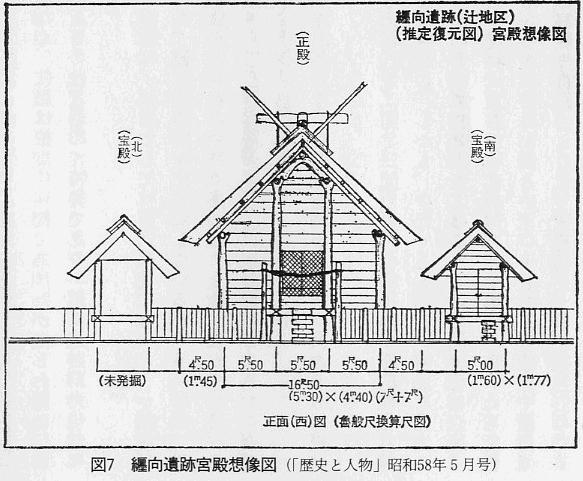

谷川健一著『白鳥伝説』によれば、久努氏は遠江国山名郡久努郷におこったと言う。 3世紀初頭に卑弥呼の都が建設され始めた。巻向遺跡である。まだ5%程度しか発掘されていないが、重要な四棟の建物群跡が出土している。162次遺構。建物の東西軸は北に5度ずれている。この線の延長戦上に穴師山の頂上がある。かつて穴師坐兵主神社(ご神体は日矛)が鎮座していたとされるが、痕跡は残っていない。兵主神は日本では天日矛・天日槍命であり、卑弥呼倭国の功労者と言うことだろう。箸墓と崇神陵の中心線が共に穴師山を指しているのも偶然ではないと思う。

巻向遺跡は、南に大物主を祀る大神神社、北には物部氏の石上神功が鎮座しており、天孫の王権の以前の物部政権その前の大国主政権を象徴する場所の間に建設されたのである。

狗奴国を邪馬台国の南にあると記述されているが、下記の地図のように、大和を呉の東に持ってくるための記述といえよう。

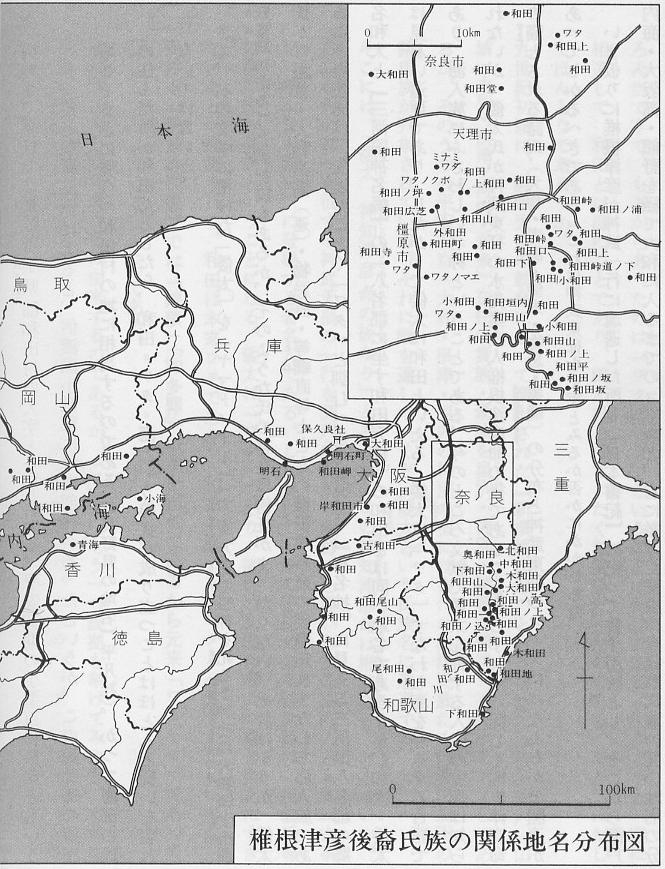

東征の経路には海人族の協力があった。これが倭国造の祖とされる椎根津彦の道案内の話になっている。

欠史八代とされる天皇達、初期の天皇の妃が事代主神の娘などになっている。伝承が失われていたのであろう。孝霊天皇の妃は四人記録されている。また瀬戸内海北部の神社に多く祭られている。彼の伝承は残っていたのだろう。 『魏志倭人伝』に、「国々に市場が開かれ、それぞれの地方の物産の交易が行われていて、大倭が命ぜられてその監督の任に当たっている。」とある。大倭とは執行王のことかもしれない。欠史八代の天皇の中に「大倭」の冠がついている者がいる。

他に、邪馬台国の長官に伊支馬がいる。垂仁天皇は伊久米伊理毘古伊佐知命と言い、似ている。 その下に、弥馬升がいる。孝昭天皇は御真津日子訶恵志泥命と言う。 伊都国の長官は、爾支と言い、師木津日子玉手見命か。 ここにはいろんな説がある。

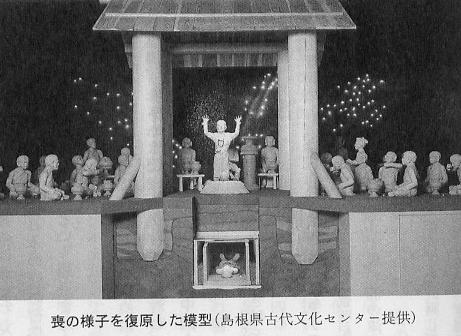

『魏志倭人伝』葬儀

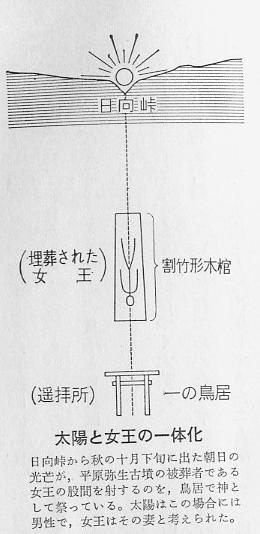

2世紀央 平原弥生墳墓からの出土品の特長。  平原弥生墳墓の特長。

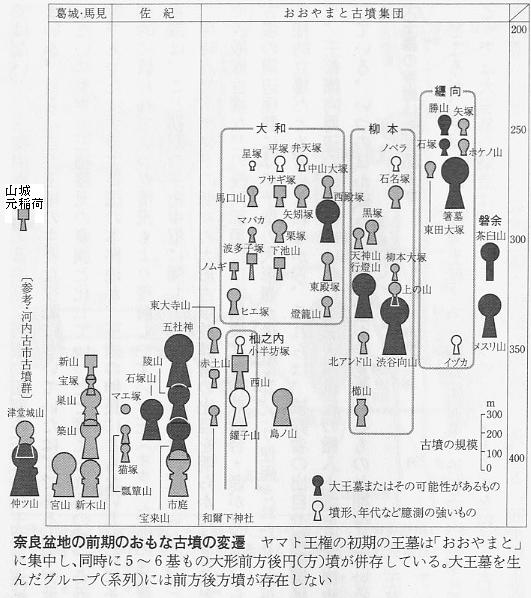

260年頃から巻向型前方後円墳が出現する。邪馬台国などが構成する倭国連合が各地の祭祀を取り入れて首長霊を祀り、継承儀礼を行う施設として前方後円墳を考案した。

百済の建国神話

参考書籍 『邪馬台国論争』(岡本健一)講談社、『倭国』(岡田英弘)中公新書、『日本の古代』海人の伝統(中央公論社)、『卑弥呼の正体』(遠山美都男)、『王権誕生』(寺沢薫)、『邪馬台国は二ヵ所あった』(大和岩雄)、『実在した神話』(原田大六)、『古代学入門』(黛弘道) 神奈備にようこそ |