伊達神社(いだて) 伊達神社(いだて)

和歌山市園部1580 ゼンリン

交通案内

阪和線 天王寺→砂川で各停→六十谷下車 (60分820円)

徒歩 西へ20分、有功小学校の西、園部。

祭神

五十猛命,神八井耳命

五十猛命は素盞嗚尊(須佐之男命)の子、半島より樹種を持ち帰り、妹神の大屋都比売命、都麻都比売命と共に、本土に播いたと伝えられる植林・緑化の神である。

神八井耳命は神武天皇の長男(綏靖天皇の兄)である。園部の氏神に当たる。

由緒

船の神の色彩が強い。

イダテの神は各地にあり、特に出雲では韓国伊太 (からくにいだて)神社と呼ばれ、強く半島と結びついた名前である。国造で

あった紀氏の半島での活躍などから、木の国の神五十猛命が半島と結びつけられたのであろう。 (からくにいだて)神社と呼ばれ、強く半島と結びついた名前である。国造で

あった紀氏の半島での活躍などから、木の国の神五十猛命が半島と結びつけられたのであろう。

神功皇后の半島遠征の時、この神が船に祀られたと播磨風土記にある。*1

現在は紀ノ川の北側に鎮座しているが、その昔は南側の志摩神社の場所に祀られていたと伝えられている。

遷宮の時期・理由については分からないが、伊太祁曽神社の秋月からの移転と関係あるのかもしれない。

地名の有功(いさお)は五十猛命の別名の有功の神の意である。

本殿

お姿

有功(いさお)の地の郷社である。この辺りには古墳が多い。古来より栄えていた土地柄である。

鳥居をくぐって30メートル程の参道を行くと、狛犬と近所の小学生が出迎えてくれた。参道の両側の木立と神社の後方の森は良い。

本殿の東側には大きい楠の木がある。本殿を囲むように、東から天照大神、八王子、稲荷、八幡、樟、春日、住吉、粟島、早尾、天磐座、大人、八幡、畦、妙見、大人、天満、王、恵比須さんの社が祭られている。総社の雰囲気である。

神武天皇の長男(綏靖天皇の兄)が御祭神に入っているからか、手入れの行き届いた印象を受ける神社である。氏子諸兄の日頃の努力のたまものであろう。

拝殿

鳥居と参道

お祭り

例大祭 10月13日

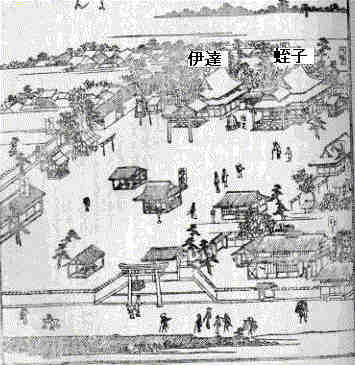

紀伊国名所図絵から 園部神社へ合祀前の伊達神社

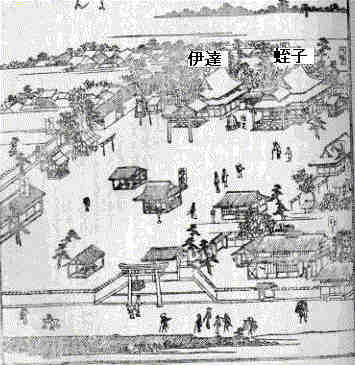

紀伊国名所図絵から 園部神社

紀伊續風土記 巻之八 名草郡 貴志荘 薗部村から

薗部神社 境内 東西二十五間 南北二百六十八間 禁殺生

本社 拜殿 廰 二間 五間 御供所

神楽所 御湯所

末社十一社

八幡宮 恵美須社 天磐座社 天照大神 金峯神 社 合殿

八王子社 粟島社 春日社 楠神社

早尾社 住吉社 稲荷社

延喜式名草郡伊達神社 名神大

本國神名帳名草郡正一位伊達大神

村中にあり 善明寺大谷平井薗部四箇村の産土神なり 續日本後紀承和十一年(844年)奉授紀伊國ノ従五位下志摩大達静火ノ神ニ正五位下ヲ(大達は伊達の誤りならむ 瀬藤)

文徳實録嘉祥三年(850年)三神並ニ授従四位下ヲ 三代實録貞観元年(859年)三神並ニ授従四位下同十七年三神並ニ従三位ヲとあり

其後遂に正一位を授けらる

神名伊達[イタテ]は伊太 にて山東荘に鎭り坐[ませ]る伊太祁曽ノ神と同神なり

土人當社を一ノ宮大明神と稱ふ又當社並に中野島村雑賀荘志摩ノ神社和田村宮郷静火ノ神社の三神を紀三所の神と稱[とな]へ奉る其詳なる事は神社考定ノ部に載たり にて山東荘に鎭り坐[ませ]る伊太祁曽ノ神と同神なり

土人當社を一ノ宮大明神と稱ふ又當社並に中野島村雑賀荘志摩ノ神社和田村宮郷静火ノ神社の三神を紀三所の神と稱[とな]へ奉る其詳なる事は神社考定ノ部に載たり

當社中世に至り御父神素戔嗚尊を合せ祀りて祇園牛頭天王なとゝも稱へ奉れり寛永記

是によりて寶徳三年(1451年)の祭文に京都祇園社と同じ神なる趣を書かせりされは式に載する所は一座なれとも後世にありては二座の神なり

古神拜貴志ノ荘より荘官衆馬十騎流鏑馬なり社頭も多く有しに信長公入國の時盡く滅却せりといふ

神事は二月六月九月十一月ノ十三日なり

土人傳いふ今の宮居の北に舊宮山といふ小山あり古の宮大にして今の宮居とは釣合す此は古のまゝの鳥居ならんか又村中牛神二社八幡黒神妙見辨財天善明寺村住吉八幡二社権現牛頭天王八王子二社總計十三社皆黨社の末社といふ |

関連する神社

住吉大社の摂社船玉神社は紀の国の志摩神、静火神、伊達神の本社と記されている。

志磨神社 、

静火神社とともに紀伊三所神と呼ばれていた。*2 この紀伊三所神の祭神に就いては、五十猛命と妹神の大屋都比売命、都麻都比売命を祀っていたのではとの説もある。

*1 探訪神々のふる里(四)太陽神と木の神(松前健氏)小学館

*2 和歌山県の歴史散歩(山川出版社)

古代史街道 紀の国

五十猛命ホームページ

神奈備にようこそに戻る

|  伊達神社(いだて)

伊達神社(いだて)

にて山東荘に鎭り坐[ませ]る伊太祁曽ノ神と同神なり

土人當社を一ノ宮大明神と稱ふ又當社並に中野島村雑賀荘志摩ノ神社和田村宮郷静火ノ神社の三神を紀三所の神と稱[とな]へ奉る其詳なる事は神社考定ノ部に載たり

にて山東荘に鎭り坐[ませ]る伊太祁曽ノ神と同神なり

土人當社を一ノ宮大明神と稱ふ又當社並に中野島村雑賀荘志摩ノ神社和田村宮郷静火ノ神社の三神を紀三所の神と稱[とな]へ奉る其詳なる事は神社考定ノ部に載たり