紀伊續風土記 巻之十三 名草郡 第八 日前国縣大神上

当宮は伊勢 皇大御神と御同体にて天の下に類なき大御神 にして 朝廷の御尊崇伊勢 大神に亜けるを以て造宮の親制

神事の儀式より奉幣の 勅使奉進の神賓等に至るまて其 事の繁き 陳すへからす後世喪乱に因りて陵遅して振はす

天正の厄に至りて古制蕩盡せり今残缺の餘簡を探りこれを 古書に考へて其始末を叙てゝ十五條とし分けて上下二巻と す上巷に総て古代の制を述下巻に今時現在する者と当時用

ふる所の行事の大略とを挙けて国造の家譜を奉るに及ふ 陳すへからす後世喪乱に因りて陵遅して振はす

天正の厄に至りて古制蕩盡せり今残缺の餘簡を探りこれを 古書に考へて其始末を叙てゝ十五條とし分けて上下二巻と す上巷に総て古代の制を述下巻に今時現在する者と当時用

ふる所の行事の大略とを挙けて国造の家譜を奉るに及ふ

両大神御霊寶

日前大神宮 御霊代 日像鏡

国縣大神宮 御霊代 日矛鏡

謹みて両大神宮の御霊寶を考ふるに 天照大神天ノ石窟に幽居坐しゝ時諸神思兼ノ神の

議に従い、石凝姥ノ神をして天照大神の御象(みかたち)を圖(うつし)造らる初度先(はじめ)日像之鏡及日矛の鏡を鋳る 日像とは日神の御形をいふなり 矛とは柄のある鏡をいふなるへし 下の辨せり

其鏡少意(いささかこころ)に合はす次度(つど)に又日像之鏡を鋳る 其鏡形美麗し是所謂八咫ノ鏡にて伊勢 皇大神の御霊寶なり 初度に鋳たる日像之鏡は即日前大神宮の御霊寶 日矛の鏡は即国縣大神宮の御霊寶なり

天孫天降り給ひし時 天神三鏡及種々の神賓を授け給ふ 皇孫尊日向国高千穂ノ峰に天降り坐し 日前国懸の両御霊を斎鏡斎矛として八咫ノ鏡と共に床を同しくて殿を共にして斎き祠らしめ給ふ

神武天皇東征の時大和に移らせ給ひ夫より十世崇神天皇の御世まて大宮の内に斎き祠り給ひしに此御世に初めて三所の大神を外に斎き祠らしめ給ふ その本国に鎮坐しゝ原由は降臨鎮坐の條に詳にす

其御霊寶の事古書に見はれたるを左に録す

日本紀神代巻曰是後素戔鳴尊之爲行也甚無状。何則天照大神以天狹田長田爲御田時素戔鳴ノ尊。春則重播種子。且毀其畔。秋則放天斑駒。使伏田中。復見天照大神ノ當新嘗時。則陰放 於新宮。又見天照大神、方織神衣居齋服殿。則剥天斑駒。穿殿甍而投納。是時天照大神驚動。以梭傷身。由此發慍。乃入于天石窟。閉磐戸而幽居焉。故六合之内常闇而不知晝夜之相代。于時八十萬神會合於天安河邊計其可祷之方。故思兼神深謀遠慮。遂聚常世之長鳴鳥。使互長鳴。亦以手力雄神立磐戸之側。而中臣連遠祖天兒屋命。忌部遠祖太玉命掘天香山之五百箇眞坂樹。而上枝懸八坂瓊之五百箇御統。中枝懸八咫鏡。〈一云眞經津鏡。〉下枝懸青和幣〈和幣。此云尼枳底。〉白和幣。相與致其祈祷焉。又猿女君遠祖天鈿女命。則手持茅纒之 於新宮。又見天照大神、方織神衣居齋服殿。則剥天斑駒。穿殿甍而投納。是時天照大神驚動。以梭傷身。由此發慍。乃入于天石窟。閉磐戸而幽居焉。故六合之内常闇而不知晝夜之相代。于時八十萬神會合於天安河邊計其可祷之方。故思兼神深謀遠慮。遂聚常世之長鳴鳥。使互長鳴。亦以手力雄神立磐戸之側。而中臣連遠祖天兒屋命。忌部遠祖太玉命掘天香山之五百箇眞坂樹。而上枝懸八坂瓊之五百箇御統。中枝懸八咫鏡。〈一云眞經津鏡。〉下枝懸青和幣〈和幣。此云尼枳底。〉白和幣。相與致其祈祷焉。又猿女君遠祖天鈿女命。則手持茅纒之 。立於天石窟戸之前巧作俳優。亦以天香山之眞坂樹爲鬘。以蘿〈蘿。此云此舸礙。〉爲手繦〈手繦。此云多須枳。〉而火處燒。覆槽置〈覆槽。此云于該。〉顯神明之憑談。〈顯神明之憑談。此云歌牟鵝可梨。〉是時天照大神聞之而曰。吾比閉居石窟。謂當豐葦原中國必爲長夜。云何天鈿女命 樂如此者乎。乃以御手細開磐戸窺之。時手力雄神則奉承天照大神之手引而奉出。於是中臣神。忌部神。則界以端出之繩。〈繩。亦云左繩端出。此云斯梨倶梅儺波。〉乃請曰。勿復還幸。然後諸神歸罪過於素戔鳴尊。而科之以千座置戸。遂促徴矣。至使拔髮。以贖其罪。亦曰。拔其手足之爪贖之。巳而竟逐降焉。 。立於天石窟戸之前巧作俳優。亦以天香山之眞坂樹爲鬘。以蘿〈蘿。此云此舸礙。〉爲手繦〈手繦。此云多須枳。〉而火處燒。覆槽置〈覆槽。此云于該。〉顯神明之憑談。〈顯神明之憑談。此云歌牟鵝可梨。〉是時天照大神聞之而曰。吾比閉居石窟。謂當豐葦原中國必爲長夜。云何天鈿女命 樂如此者乎。乃以御手細開磐戸窺之。時手力雄神則奉承天照大神之手引而奉出。於是中臣神。忌部神。則界以端出之繩。〈繩。亦云左繩端出。此云斯梨倶梅儺波。〉乃請曰。勿復還幸。然後諸神歸罪過於素戔鳴尊。而科之以千座置戸。遂促徴矣。至使拔髮。以贖其罪。亦曰。拔其手足之爪贖之。巳而竟逐降焉。

同一書云々 乃入于天石窟而閉著(着)磐戸焉。於是天下恒闇。無復書夜之殊。故會八十萬神於天高市而問之。時有高皇産靈之息思兼神云者。有思慮之智。乃思而白曰。宜圖造彼神之象而奉招祷也。故即以石凝姥爲冶工。採天香山之金。以作曰矛。又全剥眞名鹿之皮。以作天羽ブキ。用此奉造之神。是即紀伊國所坐日前神也

按するに採天香山之金と作天羽ブキとは矛鏡と二の物を造らるゝ料なり 然して採金の下に作日矛といひ作天羽ブキの下に用此奉造之神といひて中間に又の字を置きて両事なるを明せり

一書曰 居于天石窟閉其磐戸。于時諸神憂之。乃使鏡作部遠祖天糠戸者造鏡。忌部遠祖太玉者造幣。玉作部遠祖豐玉者造玉。又使山雷者採五百箇眞坂樹八十玉籤。野槌者採五百箇野薦八十玉籤。凡此諸物皆來聚集。時中臣遠祖天兒屋命。則以神祝祝之。於是日神方開磐戸而出焉。是時以鏡入其石窟者。觸戸小瑕。其瑕於秡今猶存。此即伊勢崇秘之大神也 居于天石窟閉其磐戸。于時諸神憂之。乃使鏡作部遠祖天糠戸者造鏡。忌部遠祖太玉者造幣。玉作部遠祖豐玉者造玉。又使山雷者採五百箇眞坂樹八十玉籤。野槌者採五百箇野薦八十玉籤。凡此諸物皆來聚集。時中臣遠祖天兒屋命。則以神祝祝之。於是日神方開磐戸而出焉。是時以鏡入其石窟者。觸戸小瑕。其瑕於秡今猶存。此即伊勢崇秘之大神也

古事記曰 高御産巣日神之子思金神令思(訓金云加尼。)而集常世長鳴鳥 令鳴而取天安河之河上之天堅石取天金山之鉄而求鍛人天津麻羅而 (麻羅二字以音。)科伊斯許理度売命(自伊下六字以音。)令作鏡 科玉祖命 令作八尺勾タマ之五百津之御須麻流之珠云々 按するに天津麻羅は一神の名にはあらで鍛人の通名なるへし 古事記伝に詳に辨せり 伊斯許理度売命は其内の神なり

古語拾遺曰 從思兼神議、令石凝姥神鋳日像之鏡。初度所鋳、少不合意。是、紀伊國日前神也。次度所鋳、其状美麗。是、伊勢大神也。儲備既畢、具如所謀。爾乃、太玉命、以廣厚稱詞啓曰、「吾之所捧寶鏡明麗。恰如汝命。乞、開戸而御覧焉。」仍、太玉命・天児屋命、共致其祈祷焉。于時、天照大神、中心獨謂、「比吾幽居、天下悉闇、群神何由如此之歌樂。」聊開戸而窺之。爰、令天手カ雄神引啓其扉、遷座新殿。則、天児屋命・太玉命、以日御綱、今、斯利久迷縄。是、日影之像也。廻懸其殿、令大宮賣神侍於御前。是、太玉命、久志備所生神。如今世内侍善言・美詞、和君臣間、令宸襟悦懌也。令豐磐間戸命・櫛磐間戸命二神守衛殿門。是、並太玉命之子也。

以上の文亙こ詳畧あれども其説の異なるにはあらす彼是相 照しよく其意を得て細看すれは其事の始末自見つへし先書

紀の本説に鏡を造る事を云はす又伊勢日前両大神宮と崇 祭る御霊寶なる事をいはす此等の事の漏れたれはにやご一書 を挙げて本説の足らさる所を補はるゝと見えたり 然して一

書の前説ば唯日前大神宮の事のみあり後説ば唯伊勢大神 宮の事のみあり偏を取りて云ふ時持伝の異なる如くにて一 の御鏡を以て或は伊勢大神と称し或日前大神と称し

たりし歟の疑あり古語給遺に初度所鋳と次度所鋳との事あり て始めて其事の始未明なる事を得たり彼是参へ考へて富 宮両大神の御霊」寶は鏡と日矛なる革も明なり

国造家舊記日 以神鏡為日前大神之御神體以日矛為 国懸大神之御神體也 天津彦彦火瓊々杵尊為豊葦原中 国之主君欲天降之時天神授三種之神寶其外種々之神

寶之時同授二此二種之神寶也故 瓊々杵尊彼三種之 神寶共持此二種之神寶而初降臨干日向国臼杵郡高千穂 之峰興向床共殿以為斎鏡以為斎矛是也寛永記に出たり

右の文にて両大神御霊寶の事明なり

舊事記に曰令鋳造日矛此鏡少不合意則紀伊国所坐日前 神是也

大倭本紀一書曰 天皇之始天降来之時共副護斎鏡三面子 鈴一合也 一鏡者天照大神之御霊名天照大神也一鏡者天照大神之前御霊

名国縣大神紀伊国名草宮崇敬鮮祭神也一鏡及子鈴者

天皇御食津神朝夕御食夜護日護斎奉大神今巻向穴師社宮所坐鮮祭大神也○按 するに此文にては天孫の天降り給ふとき大神の授け給へる御霊寶の八咫鏡の

外に三の鏡を相副て授け給へるなり其三の鏡とは紀伊国名草宮の天縣大神と 国縣大神と巻向穴師大神との三なりとの文也天縣大神とは即日前大神なり

日本紀畧天徳四年(960)内裏回禄條に曰 賢所三所遷御奉縫殿寮 之聞内記奉納威所三所一所鏡件鏡雖在猛火上而不涌く

損即云伊勢御神云云中右記及釈記に引く 村上御記に其径八寸許とあり 一所円形無破損長六寸許一所鏡巳涌乱破損紀伊国御神云々 釈記に引く 外記文同じ又小右記引故澱御日記曰恐所雖在火炭燼之中曽不焼損云鏡三面伊勢大神紀伊国日前国縣云々とあり○按するに賢所の三大神の御霊宝は天孫の持て天降り給ひし三大神の御霊宝を模し鋳さしめ給へるなれは大小形状同しかるへけれは賢所の両大神の御霊宝の鏡なるを以ても当宮両大神の御霊宝の鏡なる事を知るへく日矛の鏡なる事甚明なり 又此文に伊勢大御神の神鏡を径八寸許とし紀伊国大御神の神鏡を長さ六寸許とあるを照らし考ふるに径りとは鏡の径り長さとは柄の長さと見ゆ 其はことに目に立つはかり柄の長さより日矛の名は起りしならむ 矛は鉾刃ある物のみにあらむ 総て棒といふものの類を云ふなり 日矛は日神の美麗き御光彩の御像をほこに捧げたるさまをいふなるへし

暦應三年(1340)造俊文款状文安四年(1447)国造行長款状享徳四年(1455)国造

行孝款状曰 日前国懸両宮者天照皇神之前霊也和光ト南海之 月崇敬年舊尊説貌亦留北闕之雲霊験日新云云 此文にて両大神御霊宝賢所と当宮尊睨の一なる事を知るへし 釈記に引く所の私記に間今如日本紀者紀伊国大神は是日矛之神也今代伝云紀伊国大御神者是亦鏡也何其相違哉とあるにても当宮両大神の鏡なる事盆明なり

以上の文にて日矛は鏡にしで鋒刃の矛にあらさる事明なり 舊事紀の伝へ古伝説と見ゆ

降臨鎮坐

謹みて両大神宮鎮坐の始末を考ふるに 崇神天皇の御世 漸神威を畏み給ひ 天照太神の御霊賓五十鈴宮日前宮国 縣宮の三神鏡を更に鋳さしめ宮中に斎き祠らせ給ひ 天孫

の天降らせ給ひしより斎き奉りし三神鏡は豊鋤入姫命に牽 き奉らしめて大和国より始めて諸国に鎮坐すへき地を覓給 ひ五十一年四月八日に本国名草浜宮に遷らせ給ひ三年の間

宮を並へて共に住ませ給ふ五十四年伊勢大神は吉備国名方 浜宮に遷らせ給ひ日前国縣両大神は猶名草浜宮に留まり坐 し 垂仁天皇の御世伊勢大神は伊勢国五十鈴川上に鎮坐

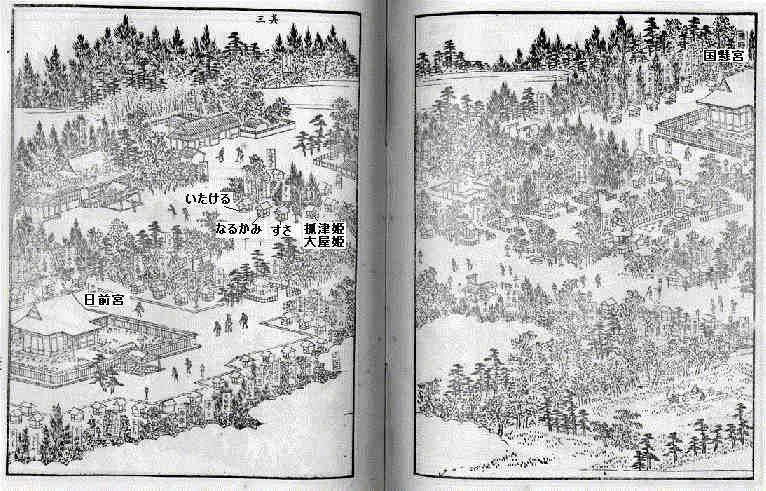

し日前国縣両大神ば名草渚宮より伊太祁曽大神の舊地名草 万代宮に遷り鎮まり坐せり 是今宮の地なり 今を距る事凡二千百有餘 年其事の古書舊記に見はれたるを左に録す

日本紀曰 崇神天皇六年先是天照大神和大国魂二神並祭於 天皇太殿之内然畏其神勢共住不安故以天照大神託

豊鍬入姫命奉於倭笠縫邑七年定天社国社及神地神戸垂 仁天皇二十五年三月離天照大神於豊鍬入姫命託于倭姫 命云々随大神教其祠立於伊勢国因興斎宮干五十鈴川

上二十七年令祠官卜兵器為神幣吉之故弓矢及横刀 納諸神之社仍更定神地神戸以時祠之

古語拾遺曰 至干磯城瑞垣朝漸長神威同殿不安故更 令斎部氏奉石凝姥神斎天目一箇神斎氏更鋳鏡造

剱以為護身御璽是今践祚之日所献神璽鏡剱也仍就於倭 笠縫邑殊立磯城神籬奉遷天照大神及草薙剱令皇 女豊鍬入姫命奉斎焉云云

大同元年大神宮本紀曰 御開城入彦五十瓊殖天皇干時天照 大神乞給国伊豆久曾止随大神教命求坐奉止詔皇子豊次比 賣命奉戴而従倭内国始而覓給云々従此奉行而木乃 国奈久佐浜宮三年斎其時紀国造進地口御田

倭姫世紀曰 御開城入彦五十瓊殖天皇五十一年甲戌遷三木乃 国奈久佐浜宮積三年之間奉斉斎干時紀伊国造進舎人紀

麻呂良地口御田五十四年丁丑遷吉備名方濱宮四年奉斎 云云

国造家舊記曰 崇神天皇御宇豊鋤入姫命拳戴天照大神之御 霊同五十一年四月八日遷干当名草浜宮之時日前国縣両

大神並宮而共住同五十四年天照大神者雖遷于吉備名方 濱宮日前国縣両大神者留住于名草浜宮至于垂仁天皇十 六年自浜宮遷于同郡神宮名草萬代宮而鎮座 今宮地是也 寛永記に出たり

永享五年(1433)和佐荘と神宮郷と堰水争論の文に曰 今神宮領葦原 千町為当社手力雄尊敷地鎮坐之處日前国縣影向之刻進

彼千町於両宮御遷座山東 伊太祁曽社家の伝に此御神昔は加宇の宮と申す所に御草創ありしか 是より山の東 伊太祁曽といへる所あれば御跡を日前宮へ譲り此伊太祁曽の地へ遷り給ふとあり 加宇の宮は即神の宮なり 此事日前宮舊記に見はるる所なしといへとも和佐及伊太祁曽の伝る所此如くなれは信にしかるなるへし

按するに國造家舊記に 神日本磐余彦天卓東征之時以此二種之神寶託于天道根命而令斎祭也 天皇経國々而到于摂津國難波 天道根命拳戴此二種之神寶到于紀伊國名草郡毛見郷奉安置于琴浦之海底之岩上至 崇神天皇御字 豊鍬入姫命奉戴天照大神之御霊遷名草浜宮之時日前國懸両大神離海底之岩上移于名草浜宮並宮而共住とあり此伝に依る時は 神武天皇の御世に天道根命を紀伊國造に定め給へる時より両大神宮本國に鎮まりまして國造の斎祠る神なり 其伝古き伝とは御ゆれとも古書に絶えて其徴なく叉書紀以下の伝と自齟齬し古のさまに叶ひかたし

天孫の天降り給ひし時持給へる神寶は皆 崇神天皇の御世まて宮を共にし殿を同くし給ひしを其御世より神威を畏れ給ひ外に斎き祠らしめ給ひし事書記以下に見えて夫より先に護身の為に天神の授け給へる神寶を外に祭り紛ひし事絶へて其証なし 又其伝によれば賢所に日前國懸大神を伊勢大神と同く斎祠り給ふ 其濫觴闕けたり

日前国懸両大神ば伊勢大神ぎ御同体の事なれは 朝廷よりの御崇敬総ての始末伊勢大神と同じく 崇神天皇の御世に始めて宮中を出給へる跡に同く尊貌をどめ給ひ

垂仁天皇の御世同く宮居の地を伊勢國磯宮と紀伊囲萬代官とに定め給ふへき事必然の理なれは両大神の御霊寶も 崇神天皇の御世より以前外の御世に鋳造り給ふへき理なし又 神武天皇摂津国難波に到り給へる時に天道根命に両大神の御霊代を戴き奉らせて独本國に到らせ給ふといふも他に其由なく且 神武天皇本国に到り紛へるとき軍到名草邑則誅名草戸畔と書記にあれは本国も虜軍の国にして皐師を防きし事明なり 然るに虜の平ならさる先に道根命のみ神寶を奉して賊虜の地に到れる事其謂なしと云ふへし 因に云 崇神天皇より以前には紀伊国造の主として斎き祠るへき神は五十猛神大屋都比売都麻都比売の三神なり 三神は神代より本國に坐し今の日前宮の地に鎮座まして道根命国造に命ぜられしより崇神天皇の御世まで國造の主として斎き祠るへき神なり 旧事記に伊太祁曽大屋都比売都麻都比売 此三柱並坐紀伊国 即紀伊国造斎祠神云々とあるの拠ある伝なるへし

両宮神号

延喜式神名帳名草郡日前神ノ社 名神大月次相嘗新嘗

延喜式神名帳名草郡国懸神ノ社 名神大月次相嘗新嘗

本國神名帳名草郡日前大神宮

本国神名帳名草郡国懸大神宮

書記神代巻に紀伊国所座日前神とある是日前神の国史に見えたる始なり 天武紀朱鳥元年奉幣於居紀伊ノ国国懸とあり是国懸神の国史に見えたる始なり 文徳実録嘉祥三年(850)向紀伊国日前国懸大神社策命とある 是国史に日前国懸両大神宮を並へ挙けたるる始なり 謙みて両宮の神号を考ふるに日前の称は旧は両宮に通する称なる事書記古語拾遺に単に日前神なるにて明なり 両宮の御名は往古は日像之鏡をは天懸大神と称へ奉り日矛の鏡は国懸の大神と称へ奉り両御神を合せて日前の大神と称へ奉りしに後に日前の号を天懸大神に負せ日前国懸両大神宮の称起りしより天懸の御名を称する事絶えて国史以下にも載せすなりしならみ 今に至りても土人は日前宮とのみ称し奉りて国懸宮をも兼たる称とするも古の遺称ならむ 日前神を天懸神と称し奉る事御霊寶の條に出たり 朱鳥元年に国懸ノ神にのみ幣を奉り給へるはよしある事なるへしと其事今詳ならす

天懸国懸の御名は阿免加加須久爾加加須と訓むへし 国懸を神名式にくにかかすと訓をつけたり

天と国とを対へて称へ奉るは天邇岐志国邇岐志また天照国照彦なとの例なり 加加須は令曜(カカス)にて加加は鏡の加加に同じく光輝照曜をいふ 須は令する詞なり 当宮の祝詞に宇豆乃美加加志賜丹生祝文に国加加志給ひとあるも同語にて 後世此語にやくといふ形状を添へて云ひしより遂にかかすといふ語は絶たり 天照と申す御名と同義なり 懸は借字なり 懸を古 かかさむ かかし かかす かかせ と活かしたる故に令曜に借りたるならん 按するに曜かす事が体言にいへはかかしと云ふ例なり 故に祝詞には皆加加志といへり 是に拠るに此御名をも阿免加加志久爾加加志と申へけれと大神と云ふ体言へ直に連ぬる故に加加志とは申ささるなり 即天照大神の御名の天 須と同例なり 因て神号を天懸乃神国懸乃神と乃を添へて称すは誤なり 然れとも神号即社号の如くまりては国懸乃神社と乃を添へて称すへし 是国懸乃神のます神社の意にて大神を略きて唱ふるなり 日前は比乃久末と訓すへし 神名式にもひのくまと訓をつけたり 神代巻の訓にひのまへとあるは僻訓なり 須と同例なり 因て神号を天懸乃神国懸乃神と乃を添へて称すは誤なり 然れとも神号即社号の如くまりては国懸乃神社と乃を添へて称すへし 是国懸乃神のます神社の意にて大神を略きて唱ふるなり 日前は比乃久末と訓すへし 神名式にもひのくまと訓をつけたり 神代巻の訓にひのまへとあるは僻訓なり

後世なれとも国造俊文俊長行文の歌に皆比乃久末と読めり 比乃久末は檜隈にして地名よりおこれる社号なり 古語拾遺に採材斎部所居謂之御木造殿斎部所居謂之麁香当郡名に小忌部荒賀あり 荒賀は麁香にして忌部は御木なり 良材ある地なるを以て御木と名つけ忌部氏の居地なるに因て忌部と名つくるなり 国造旧記に忌部山は古檜山にて両宮造営の材出る所なりとあり 今両宮の地形を察(ミル)に忌部山東南に連きて宮地其隈曲に在なつときは檜隈の号これより起こる事明なり 檜隈と書せすして日前の字を借用ひたるは釈紀引私記曰 問奉称日前神其義如何 答師説曰前度所鋳日像之鏡故有日前之号耳とある説の如く又俊文等の款状に日前国懸両宮者天照大神之前霊也なとの義によれるならむ 前の字を古書に阿隈曲の字と同く久末と訓めり

按するにもしは前の字を久末と訓むは神号に日前の文字を書くといへとも猶地名によりて比乃久末と称しより日と檜とは同訓なれは前の字自隈の仮字の如くになりしならむ 他の地名に前を久末と訓は当宮より始まれる訓ならむか されとも大和国高市郡檜前郷の名古書に多く見wたれは本国の日前より檜前偶中して其訓おこれりとも定め難かるへし 又別に説かなさは淡路国三原郡神稲郷ありて久末志禰(クマシネ)とよめり 久麻は隈隠(クマコモル)等の義にして幽事の幽も義同じく幽事を加微碁登とよめるをおもふに旧加彌(カシ)を久麻とは通音にて同義なるより神稲を久麻志彌とよめるなるへし さて神一神を一前といひ二神を二前といひ神名帳に神名前なといふを日前と云ふ字と併せ考ふるに日前は即日神といふ義にて比乃久麻とはよめるならむか猶定めかたし 姑併せ書して後の考に備ふ

両宮の称古書に見えたるを左に列す

天懸大神

国懸大神

古両御神の御名にして大倭本紀に出たり

日 前 神 書記神代巻古語拾遺

紀伊大神 書記持統天皇六年の條

日前国懸大神社 文徳実録嘉祥三年(850)の條

紀伊国名草宮 大倭本紀

紀国大御神 日本紀私記

日前国懸両大神宮 正平綸旨

檜隈宮

名草萬代宮

以上両宮を総て称し奉れるなり

以上諸称の中 日前国懸大神又直に紀伊大神との称さるは外に殊なる御尊敬にして凡国史に本国の神を載せたる中に大神の称あるは当宮のみに限れり 旧神代巻一書に伊太祈曽神を紀伊国所在大神とあれと続紀以降は皆伊太祈曽神と称して大神とは称せす

然れとも延喜以前未宮号の称あらす 安元以後諸家記録及綸旨院宣本国神名帳等に両大神皆宮を以て称するときは延喜の後に官符社号を改めて宮号を授けられしならむ 神名秘書を閲するに伊勢両宮の外に宮と称する者多くは貞観九年官符を賜ふとあり土宮は大治三年(1128)風宮は正応六年(1293)官符を賜ふと云ふ これ式の後社号を改めて宮号を授せらるる例なり

授位の事は未嘗てきこえす 伊勢大神と同じく尊貴無上の故なるへし

祭祀奉幣等

日本紀天武天皇朱鳥元年(686)秋七月癸卯奉幣於居紀伊国懸神

同持統天皇朱鳥六年(691)五月庚寅遣使者奉幣于四所伊勢大倭住吉紀伊大神告以新宮云々

同十二月甲申遣大夫等奉新羅調於五社伊勢住吉紀伊大倭菟名足云々

文徳実録嘉祥三年(850)冬十月甲子遣左馬助従五位ノ下紀ノ朝臣貞守向紀伊ノ国日前国懸大神策命曰 天皇我詔旨止掛畏大神等乃広前爾申給波久止申久先先爾神財奉進牟止祈申賜比支故是以種々乃神財乎潔備天令捧持天奉出須此状乎聞食天天皇朝廷乎常磐堅爾護幸奉賜比天下平安爾 賜比助賜倍止恐見毛申給波久止申 賜比助賜倍止恐見毛申給波久止申

三代実録貞観元年(859)七月十四日丁卯遣使諸社奉神宝幣帛散位従五位下紀ノ朝臣宗守為日前国懸両社使

神祇令云仲冬上卯相嘗祭義晦謂大倭住吉大神穴師恩地意富葛木鴨紀伊国日前神等類也神主各受官幣帛而祭云云

日本紀略天慶三年(940)十月三日乙未紀伊国言九月十七日日前国懸大神御殿戸振鳴由

百練抄長寛二年(1164)正月廿八日紀伊国日前国懸社焼亡拾御正體者奉出事

同安元元年(1175)六月十六日連花王院総社鎮座八幡巳下廿一社其外日前宮熱田厳島気比等社本地御正体図絵像但日前宮熱田御本地無所所見仍被用鏡

同承久元年(1219)五月十四日戌申有軒廊御卜日前国懸両社ノ司申去四月十六日国懸ノ宮御戸不慮外令開御事

同嘉禎元年(1235)五月十二日甲辰奉幣日前宮使先例神祇官人也今度破用紀氏者造替引之由被謝申之

吉記に曰安徳天皇寿永元年(1182壬寅二月十十七日戊午ト日前宮ノ怪異於軒廊

西宮記に日 上郷者着侍従所行奉幣事之部寛平元年(889)十月十五日奉伊勢宮使還向之間忌穢事諸社紫蓋桙剱弓箭小鏡例幣伊勢宇佐賀茂日前国懸錦紫綿劔尺綬玉佩金銀幣宇佐如例石清水但告事由或奉神宝云々

同書曰 諸社行幸之部 延喜七年(907)十月一日使道明仰左大臣仁和寺可御紀伊国若可有所申否大臣令申云云ニ日使仲平朝臣奉問途中云々十八日拝伊勢賀茂上下松尾石清水春日平野住吉日前等神祈皇道中乎否云々

北山抄奉諸社御宝之部 曰天慶ノ例宇佐ノ御装束僧俗並后装及女装並四襲云々神宝五十七具伊勢二具宇佐雄四具賀茂二具稲荷三具日前国懸二具合五十七具石清水只奉幣帛也

江家次第曰大神輩次第延久七年(1075)四月七日云々 於石炭壇御覧神宝御直衣大十備伊勢二宇佐二加小石清水加小加茂ニ日前国懸各一次第覧之云々

後烏羽院熊野行幸之日記定家郷 曰八日天霽払暁出道云々 先出儲御禊所ワサ井ノクチ 云々 日前宮御奉幣也予為御奉幣使其儀 小時於此所有御禊予取御幣立御幣訖返給廳官神馬二匹令引相具御幣 日前宮社頭甚厳重浄衣折鳥帽子甚凡也但道之習何為乎坐両社之間中央石帖如舞台 上 敷薦二枚為座切中西東料歟 依テ社司之訓取御幣拝ス 前後両段 付社司云々 日前宮社頭甚厳重浄衣折鳥帽子甚凡也但道之習何為乎坐両社之間中央石帖如舞台 上 敷薦二枚為座切中西東料歟 依テ社司之訓取御幣拝ス 前後両段 付社司云々

永仁年中(1293~)の旧記曰国造 社頭重奉拝見御宝蔵ノ神宝云々 同十五日被下院宣云 社頭重奉拝見御宝蔵ノ神宝云々 同十五日被下院宣云

日前国懸遷宮神宝事

国司禁忌之間可被■献

之由春宮大夫殿御奉行所

候也仍執達如件

十月十五日 敦 雄 奉

謹上 紀伊国造殿

以上

古代宮造

日前大神宮

堂宮造屋禰八幡造檜皮葺也 千木両方 鰹木七本 面七間妻五間中ノ間一丈三尺 脇間一丈宛 是を六尺五寸常間にすれば十二間に八間 表大御戸二枚 傍菅原御戸二枚小御戸也 裏ニ大戸二枚 前後御拝 前ノ御拝前一丈脇三丈三尺 後ノ御拝者一丈三尺四方 刻鏤文飾あり

内陣 面一丈二尺六寸妻五尺千木鰹木等あり

宝 蔵 一丈四方

忌 殿 面五間妻三間本社の後にあり 此殿内に専女神社を祀れり

廳 面五間妻三間

中 門 四面にあり 東西二十二間 南北三十二間

国懸大神宮

宮殿内陣宝蔵忌殿廳中門玉垣等日前宮に同し

中言社 二社

ニ社各五尺五寸四方千本鰹木東西有中門 面七尺妻一丈四尺

五末社 神名下巻に見える 二尺五寸四方 御拝あり 千木鰹木なし 餘社皆同じ

六十末社 神名下巻に見える

宮 無社 芝畳のみ 宮 無社 芝畳のみ

回 神 無社 石のみ

楠 神 無社 楠木あり

若 宮

深 草 社

今 宮

市衣比須社 廳囲垣あり

草宮伏拝所 芝畳あり

草 宮 周囲玉垣あり 国造苑中にあり

諸 殿

院 御 所 面五間 妻三間

女 客 殿 面七間 妻三間 后宮之御所

男 客 殿 面七間 妻三間 勅使御出所

拝 殿 面三間 妻二間 神楽所

権 現 堂 面五間 妻四間 祈祷所

護 摩 堂 三間四方

経 蔵 三間四方 一切経仏具等納之

酒 殿 廳 面六間 妻二間 御酒造所

御 供 所 面九間半 妻三間 御供造所

伶人居所 面五間 妻三間

御 鉾 倉 面七間 妻三間 御鉾神宝等を納

番 屋 面七間 妻三間 社人居之

楽 屋 面四間 妻三間 猿楽居之

舞 台 二間四方 田楽猿楽白拍子等

総 門 面五間 妻三間 諸人往還之門

芝 原 廳 面七間 妻三間 十列流鏑馬等見所

鳥 居 四間

反 橋

小 反 橋 国造参宮之時過之

青 侍 廳 面六間 妻二間

以 上

東西社僧

大神宮寺 社外東辺

本 堂 三間四方 本尊釈迦如来

寺 面五間 妻四間

鎮 守 社 三尺四方

鐘 樓 中間一尺 脇間六尺

青 侍 廳 面五間 妻二間

大 門 面三間 妻二間

以 上

貞福寺 社外西辺

本 堂 中間一丈三尺 脇間一丈 妻一丈

寺 面五間 妻四間

鎮 守 社 三尺五寸

鐘 樓 中間一丈 脇間六尺

大 門 中間一丈三尺 脇間一丈 妻二丈

以 上

按するに元暦元年日前宮政所より坂田村浄土寺への置文に当寺者大神宮本地之伽藍釈迦善逝之御霊像と云ふ文あり 浄土寺は国造槻雄弘仁年中(810)建立するする所なれは当宮の本地といふもさる事なるへし 然れとも宮地の内寺を建て本地佛なと唱ふる事はなかりしにや 百練抄に 詳に奉幣條に出つ 是らを以て考ふれは宮地に佛舎を建て本地佛なとを置しは安元の頃より稍後の事なるへし

両宮造営次第 略

|