伊太祁曽神社 (いたきそ) 伊太祁曽神社 (いたきそ)

和歌山市伊太祈曽

紀州 伊太祁曽神社へリンク

木の国神話の社 禰宣日誌

伊太祁曽神社 公式

亥の杜 旧社地

交通案内

阪和線 天王寺→和歌山 (60分830円)

貴志川線 和歌山→伊太祁曽へ(19分280円) mapion

祭神

五十猛神(いたけるのかみ) 配祀 大屋都比売神、都麻都比売神

五十猛神はまたの名を大屋毘古神と言う。有功(いさお)の神とも言う。

五十猛神は浮宝(船)の神・樹木の神・いのちの神である。

由緒

日本書紀の一書(第五)の伝えに、素盞嗚尊(須佐之男の命)が言われるの に、韓郷の島には金銀がある。もしわが子の治める国に、舟がなかったらよくないだろう」と。そこで鬢を抜いて杉、胸毛から檜、尻毛から槙、眉毛を樟となしたとある。

用途として杉と樟は船、檜は宮、槙は寝棺を造るのに良いされ、そのために木種を播こうと申され、その子の五十猛神,大屋都比売,都麻都比売

の三柱の神がよく木種を播いた。五十猛神は「紀伊に坐す大神」と讃えられた。*1 照葉樹林の多かった日本に松等の針葉樹が縄文後期に大陸や半島から持ち込まれた事の伝承とも思われる。

日本書紀の中に「わが子の治める国」とあるのは重大である。わが子とは五十猛命、国とは大八洲である。天孫族が渡来する以前であろうが、この国の王とも言うべき存在であったとする有力な伝承が日本書紀の編集時には残っていた事を示している。

また素尊を台風神とし、五十猛をその分身としての猛烈な台風神とする説がある。*2

平成8年の12号台風のコース はこの神が祀られている地域をうまく通っている。島原、有明、筑紫、丹波、佐渡、陸奥である。

皇學館大學名誉教授の真弓常忠先生は名著『古代の鉄と神々』で、五十猛神を韓鍛冶ととらえておられる。倭鍛冶よりは進歩的な技術を持った鍛冶グループの祀る神との認識であろう。この件については『日本の神々1』(白水社)高祖神社:奥野正男氏)によると、筑前国志摩郡の郡大領を肥君猪手(いで)と言い、二代にわたって宅蘇吉志と婚姻関係を結んでいる。この宅蘇とは『応神記』に見える韓鍛宅素のこと、猪手の宅蘇となれば伊太祁曽。また志摩郡には五十猛神を祀る神社は多い。

また注目すべきは妙見菩薩と五十猛神を祀る白木神社とが深い関係にあること。

西暦1223年に書かれたと言う「上ツ記」に神宮文字(最古の日本文字)を撰したのが五十猛命とされている。*4

紀の国の大神の交代

紀伊は木の国海人の国である。船の材料としての良質な木材の集散地でもあった紀ノ川河口にほど近い秋月(現在の日前宮の地)にこの神社は祀られていた。

紀氏が紀州の北部の権力を掌握した後、山東の亥の森(現在地の南東500m、現三生神社)に移され、さらに分遷され現在地に移り、五十猛の神を祀ったと伝わる。

「三兄妹を祀る神社は、静止衛星の如く秋月の地から5kmの同心円上に配置されている。」とは前宮司の故奥鈴雄翁の言である。伊達神社、大屋都姫神社、都麻津姫神社、高積神社等である。

ここより西の吉礼貝塚が山東が海岸沿いであったことを物語る。東の大池も縄文遺跡が多く、古代より山東が拓かれた地域であった事をうかがわせる。

素尊とのつながりでは口須佐、奥須佐と呼ばれる地域が伊太祈曽に隣接していることも興味深い。伊太祈曽地名は元は須佐であったと思われる。なお、名草郡には須佐神戸の地名があった。

また伊太祈曽には和田川が流れており、これは和歌山内中部に入り竈山神社付近を流れている。昭和30年頃まではよく氾濫し、床上浸水等は多かった。

この和田川の水神を祀っていたのではないかとの指摘がある。*7 海人族のにおい。 水の神の上に木の神がかぶさっている神社と理解できる。

上古にはこの水神の神威は北部平野にまで及んでいたと推定されている。紀の國造が国懸神を掲げて社地の交代を迫り、更にはこの地域の宗教的統一を図るべく日前神国懸神との競合を畏れて朝廷に分遷を願い出たのであろうか。分遷は優遇策との見解は和歌山市立博物館長の寺西貞弘先生の言。神祇政策上は一社一座制が優遇されたはずとの見解。

紀北の人々の間では伊太祁曽神への篤い信仰は衰えていない。

『紀州志略』 江戸時代の紀の国名草の伊太祁曽神社も経営が苦しかったと見え、日を抱くから天之手力男や、伊勢山田の風の宮と同神とか、また泉州や河内方面に信者をふやそうと河内国岩堀明神と称したりしている。

ただ、伊太祁曽神社に伝わる居懐貴孫大明神神像や日出貴大明神像は御子や鏡を抱く聖母像が描かれており、植樹の神とは違う一面の信仰も見せている。日抱尊が伊太祁曽に訛ったとは飛騨の伊太祁曽神社などにも伝わっており、日抱神社なども鎮座している。詳細は『神々の原影』を見て下さい。

木の神

軍事、造船と稲作用耕地の開拓や治水の道具に鉄が欠かせないものであり、 製鉄のための木炭が戦略物質となってきた。このため木の再生産に適している温暖な和歌山が産地として重要な役割を果たし、かつ良い木炭を産出した。

和歌山の木炭生産は戦前まで盛んであった。木の神が尊ばれる由縁である。 素尊を製鉄の神とする説も多い。

伊太祁曽神社の歴史レジメ

往古山東の住人が水神を祀った。現在まで摂社として御井神社が祀られている。

地域の産業として材木を扱い、樹木神、家屋神が祀られた。祭神の別名として大屋毘古神の名が残っている。

大田黒田地域の紀氏が秋月の地で祖神として素盞嗚尊や名草比売を祀った。紀氏の秘系譜が現存すると言う。

永享文書 垂仁天皇十六年 大和の王権の伸張の中で紀氏は自らを天孫系とするべく、伊太祁曽三神を追いやり(亥の杜、三生神社)、日前国縣神を祀るようになった。福島県いわき市の佐麻久嶺神社は日前国懸大神を勧請したと伝わるが、祭神は五十猛命である。

続日本紀 大宝二年(702年)山東へ遷座後も勢いが強く、紀氏のアッピールであろうが、『続日本紀』に勅命で伊太祁曾、大屋都比賣、都麻都比賣をバラバラに分遷し三神社とした。この時伊太祁曽神(五十猛命)は山東に留まった。この年、文武天皇持統上皇が紀伊へ御幸している。

分遷時、現社地に祀られたと言う。また和銅六年とする説もある。五十猛命と大屋毘古神の習合が生じたのであろう。1300年前の出来事である。

『寛永記』 和銅六年(713年)五十猛命、大峰釈迦嶽等から山東の地に降臨したと伝わる。同じ年に須佐神社が吉野西川峰より勧請とあり、これにあわせて語られた伝承であろう。

『日本書紀』 養老四年(720年)巻一第八段一書第四 一書曰。是時。素戔鳴尊帥其子五十猛神。降到於新羅國。居曾尸茂梨之處。乃興言曰。此地吾不欲居。遂以埴土作舟乘之東渡。到出雲國簸川上所在鳥上之峯。(中略)初五十猛神天降之時。多將樹種而下。然不殖韓地盡以持歸。遂始自筑紫。凡大八洲國之内莫不播殖而成青山焉。所以稱五十猛命爲有功之神。即紀伊國所坐大神是也。

巻一第八段一書第五 八十木種皆播生。于時素戔鳴尊之子。號曰五十猛命。妹大屋津姫命。次採津姫命。凡此三神亦能分布木種。即奉渡於紀伊國也。

嘉祥三年(850年)10月8日 従五位下(文徳実録)

天安三年(859年)1月27日 従四位下(三代実録)

元慶七年(883年)12月28日 従四位上( 々 )

延喜六年(906年)2月7日 正四位上(日本紀略)

延喜式神名帳で、伊太祁曾神一座として名神大、月次、相甞、新甞の祭祀の奉幣社となる。

『寛永記』(1624~)永祚元年(989年) 八月八日より同十三日まて大風吹によりて 禁中にて御卜あり當社へ御立願あらは大風静まるへき由奏するに因りて御立願ありしに忽風静まりしより其報賽に國々より馬一騎宛渡りしを中古根來寺へ 勅ありて荘中の舊家に流鏑馬を命せられ其子孫今に是を勤む。

長承元年(1132年)鳥羽上皇、山東庄を大伝法院領とした。根来寺領となった。覺鑁上人が山東に明王寺を建立、奧院とし、根来寺が当社の祭祀に関与を行った。

室町期 居懐貴孫大明神神像や日出貴大明神像が描かれる。『寛永記』と合わせると、風の神とされる級長津神や天手力男神の日抱尊の伝承も並んで語られていたようだ。

天正十三年(1585年)羽柴秀吉に社領没収さる。その後羽柴秀長が社殿を再建。

寛永十四年(1637年)紀州徳川家が祭礼料として伊太祁曽村の社領四石を与える。その後増加して二十石。

貞享四年(1687年)仏家の祭典を退けた。

享保六年(1721)徳川吉宗が真御太刀、御馬代を奉納。太刀は社宝として伝わる。

お姿

たたずまいの美しいお社である。木の神らしく入り口の鳥居の側に大きい樟の木がある。 境内には樹齢数百年の大きい神木の杉の木があったが、残念ながら戦後枯れてしまった。戦前の写真にはある。

池と太鼓橋の色合いはよく調和している。

戦前の伊太祁曽神社参集殿(ご提供 金鑚俊樹様)

戦前の伊太祁曽神社と神杉

太鼓橋と拝殿

本殿

本殿

紀伊國名所図会(江戸時代)の伊太祁曽神社

紀伊國名所図会(江戸時代)の伊太祁曽神社

作者はこの絵の下に描かれている鳥居の横で生まれ育ちました。

勿論江戸時代ではありません。

この絵の中にご先祖がおられる様な気がします。

名所図絵に掲載の境内摂社

名所図会と同じ方角からの航空写真

お祭り

1月14日 卯杖祭 収穫を占い、祈る神事

4月第一日曜日 木祭り 樹木に宿る霊を浄める神事

7月30、31日 芽輪祭 輪をくぐりぬけ病を払う祭礼、蘇民将来の伝え

10月15日 秋祭り 御輿をくりだし収穫の御礼祭

芽輪祭に現れた祖霊達

伊太祁曽神社古墳

伊太祁曽神社古墳

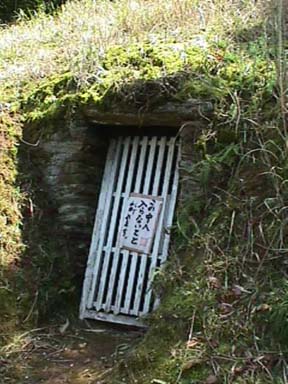

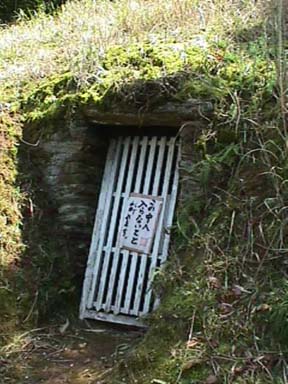

直径16mの円墳。緑泥片岩の割石で築かれた保存状態の良い横穴式石室である。奈良時代初期のものと言われている。現在は鍵がかかっているが、昭和30年頃は遊び場だった。土器の破片が落ちていたことを記憶している。

以下、泉佐野市立「歴史館いずみさの」の森昌俊館長さんに教えて頂いた話。この古墳によく似た古墳が大阪府岬町の白峠山(しらとやま)古墳。

確かにネットで調べても内部のサイズは一緒。造営年代については6世紀中から7世紀前葉とあり、伊太祁曽神社古墳はそれより1世紀遅いようだが、検討の余地があるだろう。

献詠歌 本居大平

天[あま]なるや八十[やそ]の木種を八十国にまきほどこしし神ぞこの神

山々の木々の栄えを木の国の栄と守る伊太祁曽の神

関連する神社

須佐神社 素戔嗚尊 (紀勢線簑島駅バス田村湯浅行き千田下車1分)*3 ほか

古代の神楽料所 御坊 富安庄

境外摂社

丹生神社

「丹生津彦命、丹生津姫命、配祀 天照皇大神」伊太祁曽神社の飛び地、北2.5Km

奥の宮である。伊太祁曽神社所蔵の中世の「日本紀伊国伊太祈曽明神御縁起事」には日出貴(ひだき)大明神、居懐貴孫(いだきそ)大明神と呼び、日輪を抱く母子神の伝承も伝わっている。*6

亥森神社亥森神社(三生みぶ神社)旧社跡

典型的な鎮守の杜 五十猛命、大屋津比賣命、都麻津比賣命

旧社地を取り囲む様に鎮座する五十猛命兄妹神を祀る式内社の論社

伊達神社

大屋都姫神社

都麻津姫神社(吉礼)

都麻津姫神社(平尾)

高積神社

参考文献

*1 日本の神々(松前健氏)中央公論社、日本書紀

*2 銅鐸への挑戦(原田大六氏)六興出版社

*3 和歌山県の歴史散歩(県高校社会科研究協会)山川出版社

*4 神代文字の謎(藤芳義男氏)桃源社

*5 和歌山県神社誌(和歌山県神社庁)

*6 探訪神々のふる里4(小学館)

*7 日本の神々と建国神話(志賀剛)雄山閣

*8 伊太祁曽神社由緒略記

紀伊續風土記 伊太祈曽村

古代史街道貴志川線

紀の国の五十猛命

五十猛命ホームページ

神奈備にようこそ

瀬藤禎祥 |