Uga熊野と猪 Uga熊野と猪

1. 縄文時代

貝塚からは猪や鹿の骨がみつかる。なかには猪を丁寧に葬った跡もある。縄文人にとっては猪は食料であったり、隣人であったり、ウリボウはペットであったのだろう。

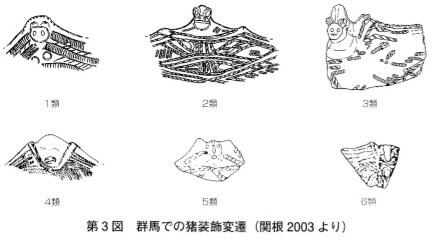

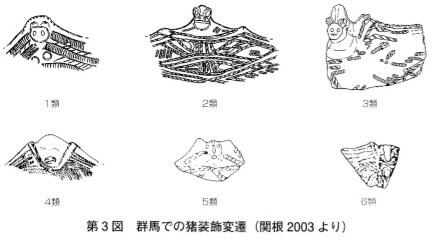

前期中葉から後期の群馬県中野谷松原遺跡の土器の猪の絵であり、よく観察されている。

山梨県安道寺遺跡から発掘された土器、顔は猪、胴体は蛇のようだ。猪は蛇を食べる。猪は多産で豊穣のシンボルでもあった。猪も蛇も共に神である。

2. 弥生時代

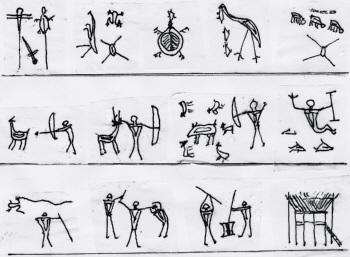

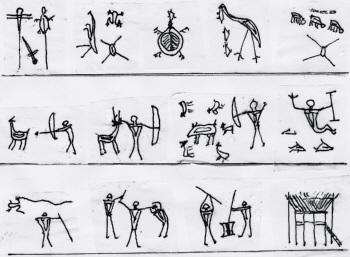

農耕が始まると猪は害獣と見なされ、駆除の対象となった。銅鐸の絵に犬に囲まれた猪と矢を構えた人物が見られる。

3、古墳時代

古墳の上に置かれている埴輪に、犬に囲ませた猪を矢で射る姿がある。気分は弥生時代と変わらないようだ。

4.万葉集

万葉集 巻十二 3000

霊合者 相宿物乎 小山田之 鹿猪田禁如 母之守為裳 [一云 母之守之師]

魂合へば 相寝るものを 小山田の 鹿猪田守るごと 母し守らすも [一云 母が守らしし]

読み たまあへば あひぬるものを をやまだの ししだもるごと ははしもらすも,[ははがもらしし]

意味 魂が合えば共寝するのに小山田を荒らす鹿猪田を見張るように母が見張っているのよ わたしを

5.和気清麻呂

宇佐八幡の託宣を利用して道鏡の野望をつぶした。足の腱を切られた。九州に流された際、宇佐八幡に立ち寄った時、多くの猪が出迎えて清麻呂を神宮まで送った。道鏡のすざましい怒りに対抗するために、猪の霊力が必要だった。また、清麻呂が一本気な猪武者だったのかも知れない。

6.熊野での猪の防御

① 女の髪を束ねて網袋に入れて吊るす。

② 「ハコデッポウ」と呼ばれる据え銃を設置した。

③ 「ヤライ小屋」という猪追い専門の小屋に泊まり込んで鳴子をひいた。石油缶が鳴る。

④ 畑地の周囲に竹筒を立て、その中に猪の内蔵・魚の腸などを腐らせたものを入れた。

⑤ 板の両側に三、四本づつの竹筒を吊るし、紐を引くと鳴るようにした。

⑥ 身長ほどの高さの石垣を水田を含む集落の周囲に廻した。

⑦ 木や石で所謂猪垣をつくり、併せて落とし穴を作った。

⑧ 甘藷を餌にそたワナを仕掛けた。

⑨ ボロ布の布縄に点火し、夜くすぶらせておいた。

⑩ 海で使った網を田の周囲に張った。この網にかかるとしばらくはこない。

7.熊野の謎の石積み(猪垣)

熊野の山中にある列石で全長80kmに及ぶ。建設の時期や目的がよくわからない。猪垣は江戸時代に多く作られたが、文献に残っていない。それ以前ではないかとされている。

熊野灘一帯には徐福の上陸伝説があり、徐福も万里の長城を見らなって、防衛線を築いたのではとのロマンもある。

宇ク井から三輪崎の間を「おな神の森」または「おながめ堂」と呼ばれており、神武天皇上陸の地とされる佐野がある。

丹敷戸畔(ニシキトベ)を祀る祠がある。

8.熊野の神武天皇伝説

この地域には濃厚な神武伝承が残っている。

『紀』神武天皇の軍隊は名草邑に到着した。それで名草戸畔という女賊を殺した。佐野を越えて熊野の神邑に至り、天磐盾に登った。天皇は熊野の荒坂の津に着かれた。ここで丹敷戸畔と言う女賊を殺した。

那智勝浦町

① 高見の鼻 神武上陸の地、紀元節には人間の3倍ほどの神武人形を立てた。。

② 勝浦 神武の戦勝にちなんだ地名。

③ 太刀落島・舟かくし岩 神武が賊と戦った際、舟かくしに隠れる時、太刀を落とした。

④ 錦浦 那智浜をいう。神武はこの地に上陸し丹敷戸畔と戦った。浜宮の熊野三所神社に丹敷戸畔社がある。

⑤ 赤色 神武が丹敷戸畔の軍と戦い、その時の血の色にちなんだ地名。

⑥ 光ヶ峯 那智勝浦町と新宮市の境界 神武が困難に陥った時、光ヶ峯に発光現象があり、天皇を助け、那智大滝に誘導した。

⑦ 烏石 皇軍を先導した八咫烏が熊野に帰り、那智大社境内の烏石の上から姿を消した。

新宮市

⑧ 佐野 『紀』上陸地

⑨ 三輪崎 『万葉集』苦しくも降りくる雨か神(みわ)の崎狭野の渡りに家もあらなくに 『紀』の神邑とする。荒坂を三輪崎とする。

⑩ 御手洗 三輪崎と新宮の間の高森の手前に畳み二畳ほどの中がくぼんだ石が三つならんでいる。神武が丹敷戸畔を斬った太刀を洗ったという。

⑪

天磐盾 ごとびき磐とされる巨石が山の中腹にある。神倉神社となっている。神武が登ったという。

⑫ お灯祭り 神武を道案内したのが起源とする。

伝承地は新宮の東の三重県熊野市にも点在している。

以上

参考書

『猪の文化史 考古編』新津健

『遊行と巡礼』五來重

『熊野山海民俗考』野本寛一

ウガ史話

神奈備にようこそ

|