第九 矢田明王寺について

一 創 建

矢田伝法院と称し新義真言宗にて根来寺に属する。其創立の年月は明かでないが紀伊続風土記に村の北にあり伝へいふ覚鑁上人根来寺を創建せし時鳥羽上皇当荘一円寺領に寄られしかは上人此地に伽藍を建立して伊太祁曽明神の奥ノ院とよひて祭日遊観所とし境内東西八丁南北六丁と定め堂舎壮麗を極めしに豊太閤南征の時根来寺と倶に伽藍悉く鳥有となり唯開山堂のみ遣るといふ。

寛文記にいふ

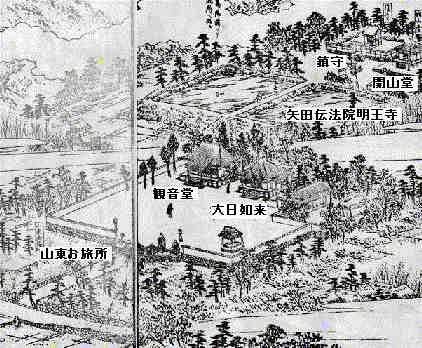

大門中門中尊観音堂護摩堂庫裏大塔不動堂鐘楼経蔵薬師堂丹生明神祠拝殿白山権現祠弁財天祠熊野権現祠覚鑁堂あり境内東西八丁南北六丁供僧廿六人仏供田三町六段四十歩もありしか天正十三年根来寺に輿したるによりて根来寺破滅の時倶に焼失せしに観音大日不動覚鑁像を纔に取出し伝へたりとそ元和以後漸々に堂舎を営て今の姿となれり大門跡古の傍示石等門前にあり廃寺の形状みるに足れり関山堂は古のまヽなれば瓦皆古物なり永禄七年(1564)根来寺衆僧再建の棟札あり旧は村中の供僧当村及村中の堂社を支配す安永年間(1772〜)命ありて観音堂と鎮守とは当寺の住僧に属 大日堂のみは旧より当寺住職の支配 不動堂白山妙見熊野等の社を供僧の支配とす当寺の院号伝法院の名古きものに見江ず寛永記には密厳院とあり享徳元年(1452)当寺修造の古瓦に明王寺宝生院と銘ある時は古の院号は宝生院にて密厳院伝法院皆後世に改めしなるへし 貞享年中(1684〜)伊太祈曽唯一に復せしより奥院の名廃したれとも今も猶大門跡の側を遊観所とする。

伊太祁曽明神御遊観所

明王寺本堂の前なる平広の芝地なり其南一丁半許馬場にて祭礼の時には流鏑馬此地に来り後本社に至る寛永記に明王寺の鎮守丹生大明神の條に毎年九月十五日伊太祁曽大明神御輿神拝之馬此社へ渡るとあり。尚伊太祁曽社祭祀の末項に九月十五日流鏑馬祭は伝法院の境内にあり」と記し

紀伊国名所図会には

当院の開基覚鑁上人初高野山にいませし此大伝法院を造立し尋て根来山に円明寺を創建なし玉ひしかば高野山の大衆偏執の憤りつよく遂に一山の衆徒群議を催し上人を取囲み塀を潰ち柱を抜きて乱入せしが此とき根来山密厳院に安置なし奉る弘法大師入唐伝来の不動明王不思議の霊現あらせ玉ひ大師を助て当山の岩窟にのがれたまふ 是世に著く知る所錐鑽の尊像是なり 然るに此事天聴に達せしかばかたじけなくも院宣をなし玉ひ金剛峯寺の悪行を制し大師慰諭なし給ふ程に大師はついに根来寺に帰院なし玉ふ これによつて当山をも開基して伝法院とは号したまへり是実に崇徳天皇保延六年(1140)の事かやこれ当山の霊区たるやかヽる仏因のあるのみならずいにしへより当郷伊太祁曽大神の奥院として供僧の輩当村に任し毎年神輿の渡御いとも厳重なりされば神仏一如のことはりこヽにあらはれて偈仰の気色弥ましなりいにしへ諸堂巍然として一方の大巨殺なりしも天正十三年(1585)三月根来寺の火と共に灰●し今僅に其遺蹟存する己云々

と 元来根来寺の始は大治五年(1130)鳥羽上皇が紀川岸石手荘に既に建立せる神宮寺を特に勅願寺とし且伝法院と改称せしめたのに起こる。然るに其時未だ山東荘等を寺領とした文献がない。根来の地は伝法大会を修するに適せなかつたから高野山に大伝法院を建てん事を重ねて奏し聴行あつて天承元年(1131)密厳院並に方七間の大伝法院をたて同年十月上皇の臨幸を仰ぎ之が落慶式に列せられ大日如来を奉安せる大伝法院で仏法大会を行ひこの大会の供にあてるため石手、弘田、山崎、岡田、山東、相賀、志富田の七所を賜ふた。こヽに覚鑁と山東荘との関係が始まったのである。長承三年(1134)上人大伝法院の座主となり金剛峯寺の座主を兼摂せしめられた。爾来大伝法院の興隆は俄に金剛峯寺の上に出で自らその徒衆と隙を生じ保延元年(1135)両寺の職を退いて密厳院に入りひたすら錬行してゐたが保延六年十二月値ごろ山に赴き古寺を復して円明寺と号してこヽに住した。(高野山の両座主を真誉にゆづる)

上皇より其後山に帰るべき勅命をうけたが上奏して還らず康治二年(1143)こヽに寂した。其後大伝法院の徒と金剛峯寺との争益激しく正応元年(1288)覚鑁の流を汲める頼瑜はその徒を率ゐて根来山に至り大伝法院をここに移した ついで聖憲出づるに及んで新義派の宗義が大成せられると共に智積院十輪院妙音院等二千七百余坊を見るに至った。

これより考察すれば明王寺の創建は天承元年伝法の供に充て山東荘等の地を賜りし以後康治二年十二月十二日寂せる十二年間の内なる事と推測さる。然るに明王寺山本国太郎氏の古文書に依れば

屋摩基矢田郷に伽藍建立の志願をなし阿波の国司大内貞弘が紀州の守護代なれば此人を以て執達し上りければ大納言公卿を以て伽藍造立の勅許の論命あり ここに於て之が建立の大導師を高野山に尋ね覚鑁に請ひ共に山東郷に杖を引き大池を開き矢田に入り錫を止め各一謁を施し法名を授け給ふ其徒四十余人也大略左の通り

山本坊、上福坊、教順、了識、玄清、泉福院、道順、泉春、泉宗、長官、徳本、泉観、宗玄、了全、長行、全福、道全、玄長、道秀、玄仙、丈春、普門、千春、源長、了斉、要円、要善、清春、全観

時を移す故此所に一と杖を留め●素信力を尽し不日に七堂伽藍の一巨刹を成就し上人自ら二尺一寸の千手観音を香木にて彫刻なし此中に天子より拝戴の叫寸八歩黄金の同尊を篭め是を奉レ崇二本尊一則矢田伝法院被レ為レ染二勅筆一覚鑁則丹生谷なる丹生明神を後山に移し相二殿高野明神一奉レ仰二当山鎮守一一。明王寺及十二子院ヲ造立旦宗仁天皇依二勅許一被レ付レ与二社家供僧一屋摩基薙髪称号二山本坊一−則矢田山二代の相承たり 顛阿と号す是なり

と之によつて之を見れば屋摩基氏伽藍建立を志し高野山に覚鑁を訪ねて之地に錫を引きたる点より上皇の臨幸を仰ぎ伝法大法会後の翌年より長承三年に亙る三ケ年或は長承二年の内憂外患なきの年の頃の創建に非ざるやと推測せらる。名所図会の保延六年説は右の点より余のとる能はざる所である。

|

(附)山本氏の系譜に依れば氏は武内宿補の血をひきたるが如く其末裔豊積なる人祖先の旧蹟を拝し其余裔もあらんと則ち伝来の持宝等を悉く伯父元豊に譲り天智五年十二月名草の郷に尋ね来り紀ノ川を下り安原の里へ来る。然るに其裔孫と称するもの一人もなし則 偶老の勧に従ひ旧里安原山田原に館を造る。即ち山田原は今の大林寺の近所に住居是より安原庄司と名乗る。其子孫齋春(安原庄司山田原殿と称す)鞆則 (安原庄司) 安兄 豊時 重雄(安原久馬之助此人の子孫浅野に属すと) 重和人皇四十三代元明天皇和銅六年十月三日山田石川麿を勅使として伊太祁曽神社造営依て暫く黒谷に遷宮す (今に神輿の跡を伊太 祁曽谷と云ふと) 此の時矢田郷丹生谷に丹生明神を再造す 安原庄司春樹人皇四十八代称徳天皇神護元年紀州行幸の時琵琶の秘ん曲を奏で山東荘を賜ふとある。因に記す丹生大明神は和銅六年十月初亥日に当り伊太祁曽大明神を勧進のまだ昔より当所の氏神なりと但し本文書は文久二年(1862)戌十二月宗福坊写なるにより何れ迄信をおきてよきか疑はしけれども相当の古社なることは明である。 |

二 伊太祁曽神社との関係

中世鳥羽上皇が伝法大会の供料として当荘等七所を寄せられ覚鍵上人矢田に伽藍を建てヽより伊太祁曽社奥の院と称し所謂両部神道となり矢田に住する供僧等の執柄となり祭祀も専ら仏式に変じた。寛永記に云ふ社前参長日講護摩朝暮勤行及び正月五月九月大般若経伝讀の事今に解怠なしと見えておる。のみならず浮屠氏の作りし二十一頁にのする伝来の縁記に依れば祭神を手力男命に又風神級長戸辺命に擬し三社の本地を弥陀地蔵弁才天となし、第一、二、三の図に之が仏像をのせてゐる。貞享三年(1686)寅三月山東庄中書上諸事(山本氏文書)中にも 「一、御宝物之内縁記と申書物有之候油之上り蓮花に致し蓮中三方に弥陀、地蔵、弁才天三尊木仏二作込御座候是は三社之本地卜申伝候」 と記され御神体も三者の木像と推定される。然るに手力男命級長戸辺命等に擬せる伝来の縁記については二十四頁に記せるが如く続風土記には全く訛伝なる旨を述べてゐる通り取るに足りざる妄説であるが中世以降如何に供僧の勢力の浸透していたかを知ることができる。天正十三年豊公南征の時其余波を受け当社も社殿掃盪を受け社領四十二所五段に余る神領を没収され唯かに論旨等の古文書の外は殆ど佚散し去つた。然るに羽柴美濃守秀長の領となつて本社両脇の二社瑞垣四十間拝殿、御供所の外護摩堂 (二間方瓦葺) 等を再建し神田及境内社人の居地まで寄付せられた。天正十四年から秀長の城代として桑山修理亮重勝こヽに入り鐘楼、神宮寺を建てられ、浅野幸長慶長五年(1600)十一月この地に封せられて村中にて高五石を寄進せられ且久安文書に載する所の山東荘五丁八段の地課役を免せられ元和(1615)以後の制も亦之にならつた。萬治三年(1660)子卯月南龍院より社領二十石寄進が あつたこと●●頁の寄進状に示す通りである。

次に神社の神宮寺は中世からの伊太祁曽両部の本地堂で明王寺伊太祁曽方供僧の本拠で宮の境内にあり、総ての神事に参与したもので亀尾山興徳院の前身で長寿院と称した 貞享四年(1687)官命あつて唯一神道に復せらるヽ時除地を給りて今の地に引き移つた。今存せざるも什器金鼓の銘に伊太祁曽本地堂とあり永徳三年(1383)癸亥二月奥書に山東神宮興徳禅寺と記せる大般若経六絵巻の古写ありしも今はなく延宝丁巳夏四月黄檗山宝蔵院蔵木版沙門鉄眼募刻のもので名草郡神前村神前半右ヱ門菅原好長大施主となり各地方有志の寄進のものとかへられてゐる。長寿院は伊太祁曽方供僧六人の内明王院が転じて清僧となり院号を改めて興徳院となつた。本尊は阿弥陀の坐像で仏工春日の作、丈二尺八寸と謂はれ不動明王は弘法大師の作といはれるが当時のものとは考へられない。幕末慶応四年(1868)三月十七日神社に於て社僧並僧形別当を置くを禁じ廿八日仏像等を神体となし鰐口梵鐘仏具類を社内に置くを禁じこヽに神仏分離廃仏毀釈行はれ之に関する文献も全く焼却したる為見るべきもの少し。されど●●頁にあげる、永禄(1558〜)の鳥居の棟札天正十一年の社殿の棟札は供僧の勢力を示す一資料たるを失はず又古文書中承久正平の論旨に祠官供僧等中宛もその間の消息を物語るものであらう。祭祀については前述の如く供僧之に参加し九月十五日神輿渡御に供奉尚ほ祭事に参加したようである。慶応四年三月神仏分離により神主より供僧の九月十五日渡御に参加の可否につき寺社奉行へ申し出に対し奉行より調に対し供僧より差出せし扣(慶応四年辰八月寺社奉行調に差出せし扣)によりこの消息を知ることが出来る。

| 御調に付口上 (山本家文書) 一、九月十五日伊太祁曽社御輿往古●矢田丹生明神に渡御有之候丹生明神は伝法院●●之儀二付当年●右渡御之儀如何可仕哉、伊太祁曽社の神主●寺社奉行所二伺出シ由●知仕候右丹生明神ハ往古●当所鎮座之御神二而年々九月十五日伊太祁曽社御輿渡御仕●侯儀二御座侯右伝法院支配卜確卜中譯柄ニモ無之哉卜愚意仕侯私共儀先祖●俗人二而宮供僧卜被相唱丹生明神ノ元朝神酒御供初九月十五日祭礼之節モ伊太祁曽社之御輿并丹生明神江神酒御供私共ハ年々奉供来候儀二御座候別二祭祀ニハ伝法院一切差構不申萬端私共●取持仕同日矢田ニテ座配相済候ハバ直二私共モ御輿守護仕伊太祁曽社内lニアモ座配仕候儀二御座候往古●仕来之儀二付矢張不相替御輿渡御御有之候ハヾ一統難有事二御座候御調二付申上候巳上 辰八月 矢田丹生明神供僧 山本坊 右 同 養順坊 右 同 法●坊 |

三、供僧

仏教の伝来の初期にあつては帰化人に非ざれば限られた僅少の国人の間に之を尊信するに止まつたわけで神仏習合といふが如きことが未だ起るに至らず又必要もなかつた。しかし聖徳太子の仏教の弘通次で歴代の尊信はいよいよ篤くなつて仏教も盛になり我国本来の神道との間に接触する様になり両者の融合が講ぜられ東大寺の大仏殿建立に際しては宇佐八幡の託宣の下る様になり本地垂跡の説生じて神祇は仏教の弘通の為に仏菩薩の権化なりとして完全に習合を見るに至つた。こヽに於て名ある神社には神宮寺の建立を見、年をふると共に何れの神社にも禅宮寺の創立あり社僧が奉仕し建築や祭式には多く仏教の形式を取入れしのみならず神体までも影響を受け、又仏教の方にても寺内に何れも鎮護の神を勧請する様になり種々の行事作法にも余波を受けるようになつた。

神仏習合のこと既に奈良時代に其事蹟著しく平安時代に入り顕密両教により一段の拍車をかけ爾来明治維新に至るまで約一千余年の長い間行はれた。神宮寺は元正天皇の霊亀元年藤原武智磨が夢告に依つて越前の気比神宮に神宮寺を営んだのに初り養老年間和気赤磨が若狭比古神社に神願寺を建てた。称徳天皇の天平宝子二年に伊勢の大神宮寺を建て丈六の仏顔を造立せられし事続日本紀に見えてゐる。これが神宮に属し一に逢鹿瀬寺といはれ後年に及んで多気郡丹生村に移され今に真言宗の一寺として存在してゐる。次で聖武天皇の天平年間には勅厳によつて宇佐八幡に弥勒寺を天平勝宝年間に常陸鹿島神宮に満願上人によつて神宮寺が営まれた 何れも朝廷の尊崇篤き神社にはこの造営を見るに至つた。

伊太祁曽神社の神宮寺は社内にたて、明王寺住の供僧が神事に従はしめ明王寺の宝生院 (後の伝法院)

を之が奥の院としたことは既述の通りであるが、元来供僧とは宮僧とも書いたもので後に供僧とかいてゐるが神宮寺では始め宮僧といひ一般では供僧とよんだ。今昔物語、大鏡、古事談等にこのこと見えてゐるから平安中期頃からこの語が使用せられたことが知れる。神道名目類従抄巻五には社僧宮僧は釈氏にして社の事に預る僧なり多くは神宮寺を預るもの也と。抑も明王寺に於ける供僧の起源を見るに明王寺及十二の子院を造立してから鳥羽上皇の勅許によつて供僧を置くことになつた。其人選は覚鑁上人大池を開き矢田に入り錫を止めて法名を授けられたる四十余人中よりなされたもので次の通りである。

一、丹生明神方同六人、当門院、宝●院、山本坊、池ノ坊、北ノ坊、万福坊 【

一、伊太祁曽明神方同六人、普門院、宝●院、山本坊、極楽寺、明王院、森福院

一、観音方同十三人、普門院、宝●院、山本坊、森福院、極楽寺、宗福院、仲ノ坊、北ノ坊、徳本坊

上ノ坊、辻ノ坊、南ノ坊、池ノ坊、

右二十五人の外に院主があり供僧の総取締として仏事並に神事を掌る。供僧は各院号があるが有髪妻帯で古くは二十二、三才頃よりなり魚鳥禁食されてゐる。中年以後は勤行をなす俗体なれども僧と異なる所がない。老いたる者は剃髪をなし若きものは有髪で庄屋其他の村の役をつとめてきた。

(註) 矢田山二代顕阿の子山本豊道六代の裔行澄山本主水と号す承久年間頃の人にて伊太祁曽、

丹生両社の供僧行司となりし由山本氏文書に見ゆ。

天正十三年豊公南征の余波を受け伝法院又灰燼となりしも元和以後漸次堂塔の再興をなし供僧のこと継続し来りしし共同消長をまぬがれなかつた。徳川時代に入り貞享三年(1686)寅三月山東庄中書上諸事 (山本文書) なる文書は供僧の千系一般を知る資料たるを失はないと考へるから全文を摘記する。

|

一、神田五町八段之内田作一反畑二ケ所護摩堂分となる古来検地帳面に明白に御座候勿論●神宮寺興徳院所持仕候 一、御宝物之内縁記と申書物有之候池之上に蓮花を配し蓮中三方に弥陀、地蔵、弁才天三尊本仏に作込御座候是は三社の本地と申伝候 一、伊太祁曽神宮寺古来よりの釣鐘之銘に伊太祁曽大明神と切りつけ御座候則鐘つき料として神田五町八段の内田畑四ケ所付御検地帳面にも御座候 一、神田高百石余諸役御赦免被成下候モ社僧社人鐘つき等迄時々配当御座候 一、大般若経初巻●六十巻永徳三年(1383)癸亥二月時正凡三百十一年程に相当り申候経の奥書にも山東神宮興徳禅寺と有之侯唯今興徳院と申事先の住寺元清亀尾山興徳院と仁和寺の御所御令旨頂戴永々興徳院たるへきと御●御扣帳面に有之旨御令旨は神殿二納置候と元清書付置申候 一、九月御神事料毎年米十俵宛被下侯其の内寅の御供料矢田村供僧請取供物相調十五日御神事之朝致持参則興徳院御神殿に奉供侯是を寅の御供と申候其後社家神輿へ御遷宮仕候 一、同御神事御旅所矢田丹生大明神御前二神輿かきすへ後供僧神主いつれも社家立合御幣振祭礼相勤申侯此丹生大明神ハ●●神三法楽取行ひ申事二候 一、社僧社家御供有之時御供所にて一●給申候然共社家魚類給候中に社僧一人精進給事互におえ仕候一両代以前より飯代として白米四合宛興徳院は受取来候 一、社鳥居之棟札にも社人供僧連●に書付有之候写しも御座侯又先の与太社中と公事有之候与太返答にも禰宜十人供僧六人神子座六人己上二十二人相勤と申由緒有御社判書ニモ供僧六人と有之候 以上 |

次で貞享四年(1687)伊太祁曽社唯一となり供僧の中に常の農民となつたものもあつた。享保十年(1725)頃、丹生明神方供僧三人なりしが峯の坊の再興を加へ四人となりし旨文久二年(1862)戌十二月宗福坊渡写にあり峯の坊供僧の事永禄十一年(1568)伊太祁曽社殿棟札にかヽれてゐる。元より創●の●●にもなく其●●を知る資料なきも時の変遷につれ異動があり再興して補充されたものと見る外はない。宗福坊渡写は次の通りである。

|

歴代写 一、丹生大明神のこと 略 一、供僧のこと 略 一、享保十年(1725)巳十二月の帳面に峯の坊を丹生明神供僧に加へ候節白銀拾枚出すと記し有之候此節官供僧四人也 山本坊 浮官 当門院 文正 右の節峯の坊をくこへ申候へ●入講之献立 一、食一人前に白米七合づつ 一、汁大こん、焼とうふ、さといも 一、くるみあへ大こん、牛蒡 一、すあへ 大こん にんじん 一、牛蒡くろに 一、酒三ほん 取肴見合 右之通●●と申出し侯」 と |

古へは観音山にあつた大日堂は明王寺の住僧の支配で他の村中の諸堂は供僧の支配下にあつた。しかし安永年間(1770)命あつて明王寺の住僧は大日堂は勿論観音堂と鎮守を支配し不動堂妙見熊野等の社は供僧の支配下になつた事は続風土記にのせる所である。尚ほ同書に天保の頃供僧は伊太祁曽方六名の内普門院宝性院山本坊極楽寺の四人あつて神輿の供奉をなし明王院は唯一の節清僧となりて興徳院となり森福院は亡び丹生明神は北の坊池の坊萬福院のみ存し観音方は十三人の内中の坊南の坊北の坊上の坊徳本坊宗福坊辻の坊池の坊皆廃して名のみ遣り余五人は早く廃絶して其名も侍らずと、現在伝法院の過去帳に記さるヽもの十五家内絶家二家あり次の如し

善順坊(上野氏大阪へ) 徳本坊(岩本氏油屋) 長栄坊(絶家) 京福坊(大堀氏) 良春坊(山本氏) 宗順坊(中西氏和歌山市) 法性院(山本嘉左門氏絶家) 峯の坊(中西氏) 栄順坊(中西順蔵氏) 善正坊(鳥羽幸一氏) 教●坊(井上氏) 了円坊(井上栄次郎氏) 宗福院(水谷氏) 了福坊(井上市太郎) 了観坊(井上義夫氏)

これ等の家々の人曰正月十七日早朝より根来寺に参詣し一同帰つて伝法院に集合し読経後京もり(押ぬき)を造り甘酒を酌みて退散する行事があつた。之を覚鑁講又は供僧講と云つてゐる。しかし大東亜戦以来中絶してゐる。

終りに望み天保十二年多田宮座講へ院主の子を講員に加へられたき旨の「庭送りの控」示して参考に資せん。

| 覚 一、私家由緒之儀は富国一ノ宮伊太祁曽大明神付六人之供僧二而御座候宝祚長久天下泰平之御祈祷於神前可相勤トノ論旨数通御座候往古●神宮寺興徳院初供僧中神役相勤申候既二論旨ニモ神官供僧等中卜被為成御座候右論旨則宝蔵二納り有之候銘々其写所持仕置侯 一、貞享年中之頃伊太祁曽大明神唯一卜御改二付其節●宮勤之儀社家方針リノ支配二而御座候併毎年九月十五日御祭礼之御輿矢田山渡御之節右供僧●●今御供備物相調棒ケ何れ茂一座ヨリ神前相勤則伊太祁曽御社供奉仕候右御社二而座拝相勤申候 一、矢田山ハ興教大師御開祖よ●供僧入座●魚鳥禁食致何も寺社諸営ノ法会仕候中ニモ院主と申したる惣座頭には丹生大明神諸営之頭取にて両部の執行往古●今無懈怠事御座候此度養七ハ御村御宮座講之連中に御加へ被下度由緒認め此御座侯 天保十二年丑二月 山東組明王寺養順 院主坊 右院主坊座翰由緒書相違無御座侯 同村庄屋良春坊 山本留八 同村供僧惣代 法性坊 海士郡多田村御宮座講衆中 |

◎ 昭和二十五年五月執筆した拙稿「矢田明王寺の研究」は創建、伊太祁曽神社との関係、供僧、丹生神社、寺域と現状の五章と附木枕足守神社よりなるものであるが、本文は既述の分と重複する部分を省略し当社との関係を述べて参考に供したものである。尚ほ相当の修正を期したが、こは何れ公刊する「東山東村沿革史」 にて補訂してゐる。

第一 鎮座 第二 古文書

第三 享保十年の宝物 第四 神位と祭祀奉幣 第五 伝来之縁起 第六 南龍公に捧上げたる行事文書

第七 徳川中期の年中行事

第八 伊太祁曽三神考

第九 矢田明王寺について

神奈備