|

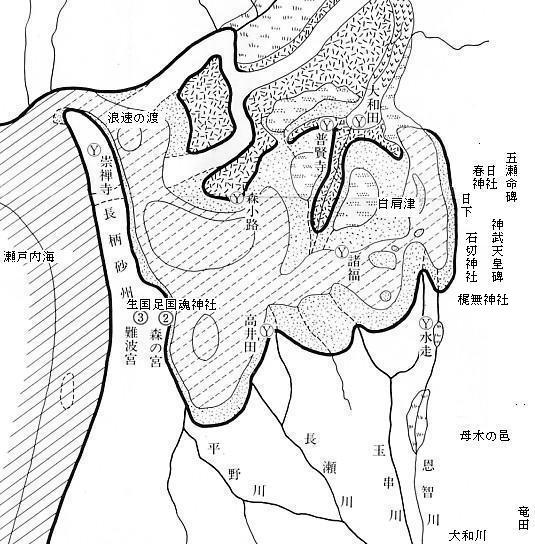

皇軍は日下村の白肩津に到着した。『日本書記』では、そこから竜田に向かったとある。後世には立野越・亀ノ瀬越とよばれる地滑り地帯を通る道。その道は狭く険しくて人が並んで歩けなかったとして引き返している。国道25号線、JR大和路線のルート。  最初にこの道を通ろうとしたのは、通り抜けてから矢田丘陵にまわり、饒速日尊の本拠地に一挙に進み、大和の国譲りをさせようとの作戦だったのではなかろうか 引き返した皇軍は生駒越えをはかろうとした。動静をうかがっていた長髄彦軍は、孔舎衛坂で待ち構え、ここでの戦闘になった。山上から矢を射掛けてくる長髄彦軍が有利に戦いを進め、皇兄の五瀬命が矢傷を負い、皇軍はファーストコンタクトで敗退したのであった。  『大阪平野のおいたち』梶山彦太郎、市原実著

孔舎衛坂顕彰碑から再び進行方向に進む。途中で大きく右に回る道をとる。善根寺町の春日神社からの道に合流する所に石碑と鳥居、水の湧き出口がある。  孔舎衛の戦い皇兄五瀬命が矢傷を受けた。ここでの戦いに利あらずと、舟にて廻したとき風強く波高くし梶折れ、舟は水上を漂流して小丘に着き、暫し舟をとめて東征の偉業達成を祈るためにこの船山の地に祖神である瓊瓊杵尊を祀られたと伝えられている。

『日本書記』では、孔舎衛の戦いに、大きい樹に隠れて難を逃れたとの説話が残っている。神武軍のことをさしているのかどうか不明だが、この「母の木」と言う場所であるが、大三元さん「おものき考」では、大阪府八尾市恩智の辺りに比定する考えもあるとされています。古老の話が紹介されているので、以下に引用しよう。

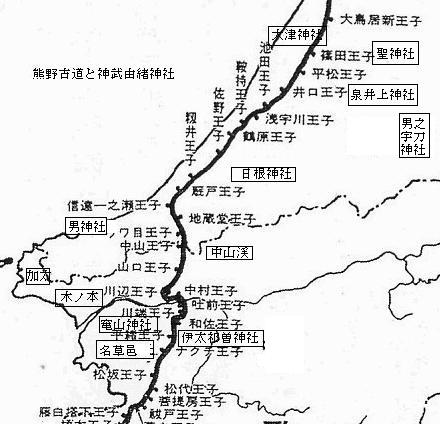

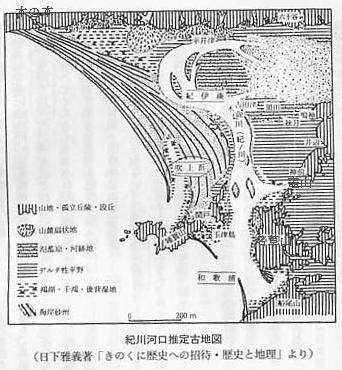

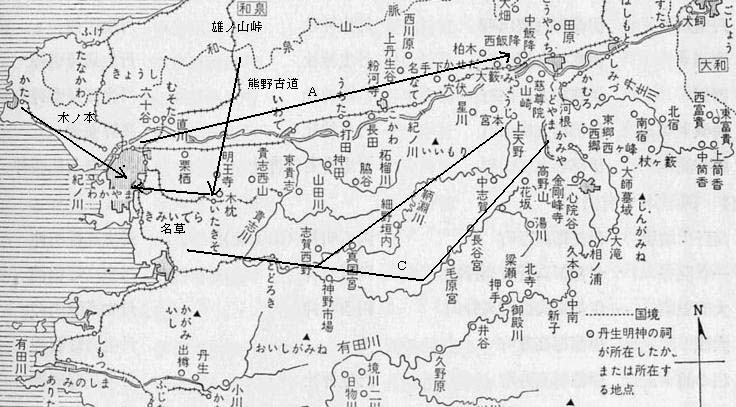

恩地の西2kmに竹淵神社が鎮座している。由緒には、「当国ながすねひこおそい奉りしに、当郷の大竹藪の中へ入せたまひ、しはらく皇居成給ふを、ながすね彦が目にハふかき淵の中へ入給ふ神変と恐奉りて逃失ける」とあり、「母の木」の伝承に通じるようだ。  http://www5d.biglobe.ne.jp/~kabataf/katudansou/oosaka.htm  日に向いて戦うのは、日の御子らしくないとのことで、大阪湾を南下していった。泉大津市付近で上陸したとの伝承が 大津神社に残っている。 聖神社には、神武東征の途次、瓊々杵尊を祀ったとの伝承が残っているようだ。泉井上神社も戦勝祈願が行われたと言う。 更に当地の豪族横山彦が皇軍を迎えたとする伝承が、男乃宇刀神社に残っている。 更に、泉南市に上陸したとの伝承が、男神社にある。五瀬命の傷がひどくなって雄たけびをあげた場所の雄水門と伝わる。 後に熊野古道とか小栗街道と呼ばれる古道には王子社が点在している。この道はまたガンマ線が地下から多く吹き出しているので、水銀朱探索の神武軍は見逃すはずがない。聖神社、泉井上神社、男乃宇刀神社、日根神社には神武伝承があり、それぞれ熊野王子社を合祀している。日根王子、篠田王子、ひとつとばして、日根王子、そこから中山渓に向かっている。中山渓には神武軍が通過したとの伝承がある。ここから雄ノ山峠を越えて紀の国に入る。そのまま南下して伊太祁曽神社の地に行く。熊野古道のルートである。伊太祈曽は全国でも表土水銀密度がトップクラスの0.040%である。露天掘りが出来たのであろう。そこから西に向かうと竃山である。 軍のもう一方は紀州街道と言う海岸寄りの道を行って、加太から木ノ本に出たのであろう。 雄水門を『古事記』は紀国の男の水門としている。ここで、五瀬命は「賤しき奴が手を負いてや死なむ。」と男建(おたけび)をあげて崩(かむあが)りましきとある。和歌山市小野町に水門・吹上神社が鎮座、上記伝承が由緒にある。 古代の紀ノ川下流の地図から見ると、上記神社の場所は海の中のように思われる。神武天皇のお供をしてきた天道根命が鏡を持って上陸したのが、木本八幡宮との伝承があり、この場所なら往古でも陸地だったようだ。  『紀氏は大王だった』日根輝己著 五瀬命を葬むった場所を竃山と言い、現在は竃山神社として祀られている。他にも名草山の南の室山など候補地があったようだ。  『日本書記』には、「名草邑に至る。即ち名草戸畔といふ者を誅す。」と出ている。名草邑で、巫女女王ともとで、のどかな生活をおくっていた民にとっては、神武東征は災難そのものだった。 名草戸畔の頭を祀った宇賀部神社、胴体は杉尾神社、足は千種(百草)神社にそれぞれ祀られた。また、名草山周辺には、名草戸畔を祀ると伝わる中言神社が点在している。 名草戸畔を巡る伝承を取材したナカヒラマイさんの著作『名草戸畔 古代紀国の女王伝説』に生き生きと記述されている。詳しくはSTUDIO M.O.Gサイトを参照して下さい。

皇軍が紀ノ川下流域を完全に制圧したのは、紀ノ川をさかのぼって宇智郡から大和への侵入を図ったとの説がある。特に後に丹敷戸畔を誅すが、これを丹生都比売と見なすと地理的に当てはまる。ただ、『日本書記』には、皇軍は熊野の天磐楯の登ったとしており、これは新宮市の神倉神社に相応しい呼び方で、紀ノ川上流にこれほど天磐楯と呼ばれるような場所が思いつかない。また二人の皇兄を亡くす物語は海でなければ成り立ちにくい。奈良時代には、熊野の地理は中央にも伝わっていたのであろう。南紀回りの物語りが構想されたのである。 紀ノ川を上るのが合理的

紀ノ川下流で名草戸畔を誅し、背後の憂いを取り除いて、皇軍の一部は紀ノ川を遡上していった。上記の地図ではコースA。ほかに貴志川沿いに高野山方面に行く道筋がある。丹生神社も点在しており、有力なコースであり、軍をわけて進んだのだろう。

紀ノ川沿いの道も、丁度、水銀の産地沿いとなる。佐野廃寺跡もある。熊野の神邑は天野の丹生都比売神社の鎮座地付近としておこう。天野、高野、佐野、吉野と□野の地名が多い。金属精錬の場を金屋と言うが、これは湯屋である、熊野となる。一方、金屋は高殿である、高屋、高野とつながる。(『邪馬台国と「鉄の道」』小路田泰直著 から)

『古事記』の大和での進路には、紀の川を上るのがスムースである。『日本書記』は宇陀に現れてから、軽装で吉野を巡幸し、また宇陀に戻っている。とってつけたような吉野である。

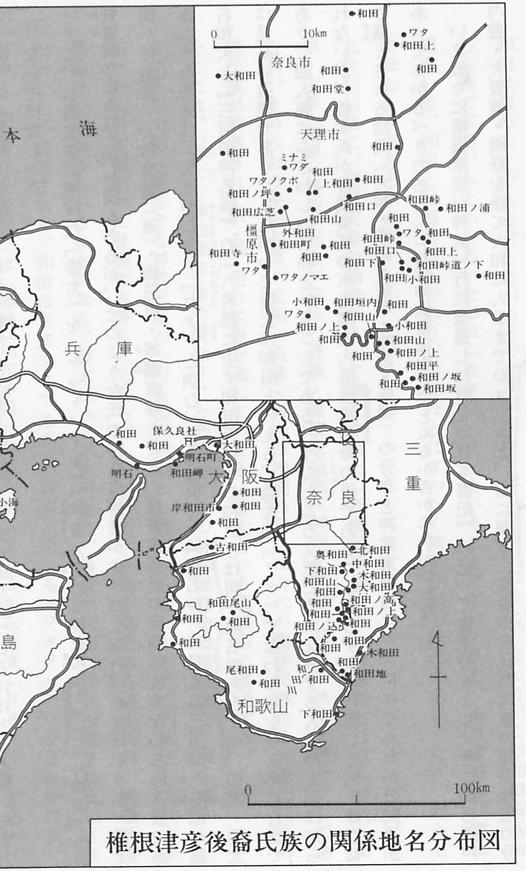

南下し熊野に到る場合 物語りでは、南紀で天磐楯に登った後で、再度海に出たようで、暴風に翻弄されて皇兄の稲飯命が海に入り鋤持神となった。また三毛入野命も浪頭を踏んで常世国に行ったと言う。稲飯命は新羅国王の祖となったとも伝わる。 皇軍は荒坂の津に着いてから、丹敷戸畔と言う女賊を誅した。補陀洛山寺の隣の濱宮(熊野三所大神社)が鎮座、江戸時代には丹敷戸畔祠があったようだ。  神武天皇の幼名「サノ」と同じ地名が新宮市の勝浦寄りにあり、さらに三輪崎に皇軍上陸の地を地元の人が記念した荒坂津神社が出来ている。そこから北東側に「おな神の森」と言われる列石遺構があり、丹敷戸畔の塚があると言う。  皇軍が熊野の山々を越えていったルートは幾つか提案されている。熊野から大和へのルートに海人の足跡と言うべき和田が点在しており、それをたどっていくと、熊野川を上り、北山川に入り、吉野川につながるコースが見えてくる。『日本の古代8海人の伝統』(黛弘道)から引用した分布図を示す。  伊勢に回ったとの伝承もある。 森浩一著『日本神話の考古学』から 上記書籍から 三重県の伊勢神宮に遠くない海岸地域までが熊野であり、丹敷浦を錦村とするうえの地名上の支障はない。そればかりか良好な港湾があり、その周辺に古墳が点在し、三角縁神獣鏡など、古墳時代の銅鏡だけでも四面が出土している。

神奈備にようこそ |