地理編

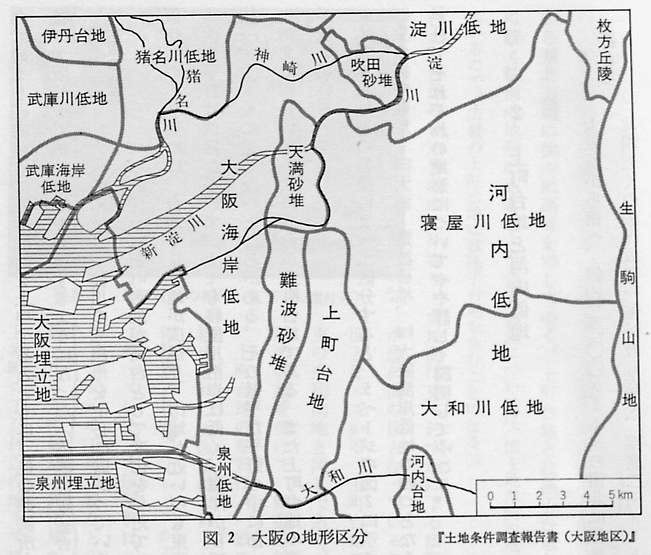

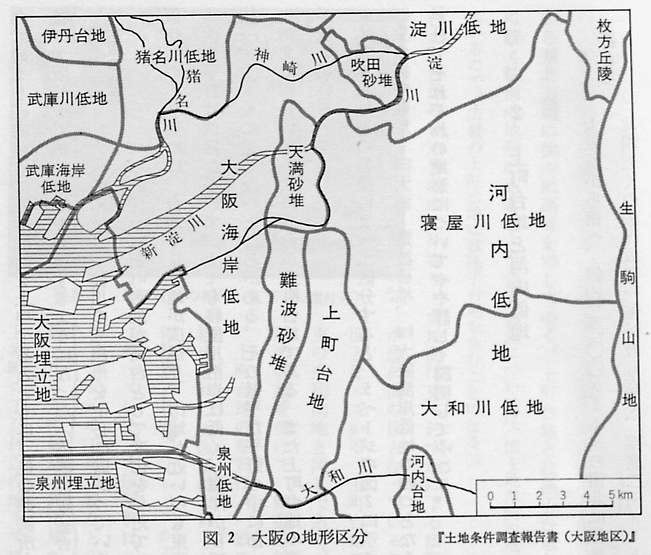

大阪市の地形構成

大阪市の地理の特徴は、大阪城から南へ、幅約2kmの南北に細長い高台が住吉大社の近くまで連なっている。上町台地と云う。北側で23m、住吉で10m程度の高さの台地である。

地形の第二の特徴は上流からの土砂で河内低地は徐々に浅くなってきていることと、淀川の流れによる三角州を中心に台地の西側に砂堆や低地が広がっているころである。

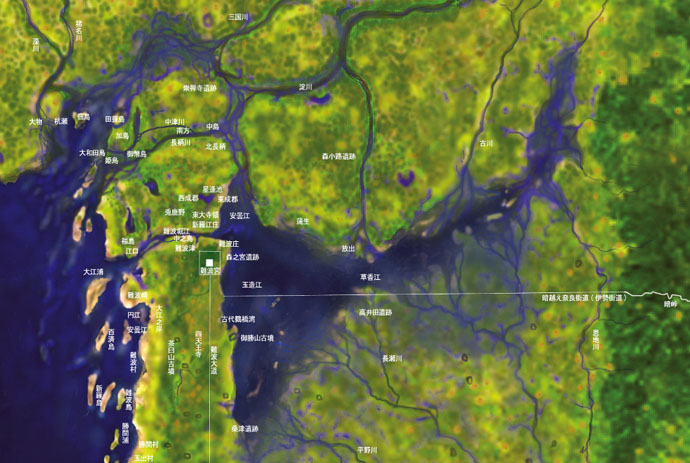

弥生時代の初頭は上町台地のみが陸地であって、その東西は海であった。大阪湾と河内潟である。

弥生時代には淀川と大和川の上流での焼き畑や農耕が行われ、徐々に砂が流れ込んできた。上町台地の東の寝屋川低地は河内湖と呼ばれる湖になった。西の天満砂堆。難波砂堆は砂が西風にのって吹き寄せられてきてできつつあった。難波砂堆の北部は砂の厚さは20m前後ある。

難波砂堆の西側が現在の御堂筋付近に当たる。(靱地域は大阪海岸低地の「低」の字の右側上付近。)

これらの砂堆の西には、淀川の堆積作用によって形成された三角州と干拓地が広がっており、淀川の河口近くで、多くの分流となって大小さまざまな砂州を作り出し、さらにそれらの間が埋められて次第に陸化していった。それが大坂海岸低地と呼ばれる地域になった。海から生まれた地で、人には無縁の地であった。靱地域は、まさにこの低地にある。粘土層と砂層が混じった未固結の地層で、軟弱な地盤である。阪神淡路大震災の時には、靱公園では、液状化現象が起こっていた。

平安時代になると、大坂海岸低地にも砂が堆積して来たようだ。菅原道真が九州へ流される際に、乗船にした地として伝わる福島天満宮は大坂海岸低地に鎮座しており、船着き場ができていた可能性がある。

平安末期には、もう少し砂の堆積が進んだようで、西淀川区大和田(住吉神社が鎮座)から、源義経が平家攻略のために、嵐の中を船出したとされる伝承を持つ場所がある。謡曲の「芦刈」の碑が西淀川区佃の田蓑神社の境内に立っている。大坂海岸低地には葦が生えていたのであろう。

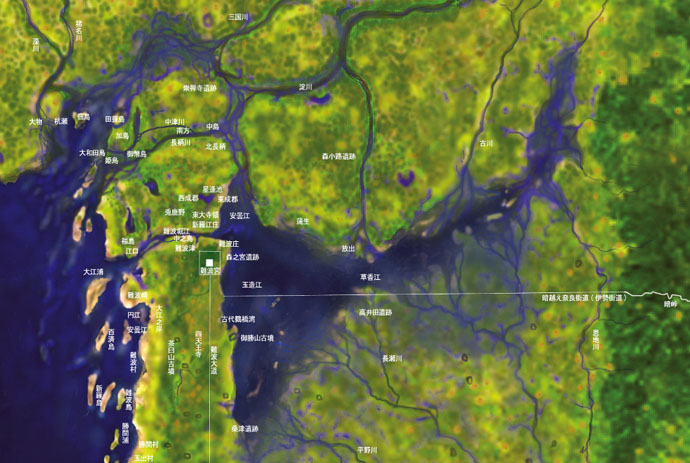

大阪市の地形 弥生時代 ウガネット 黒川氏作成

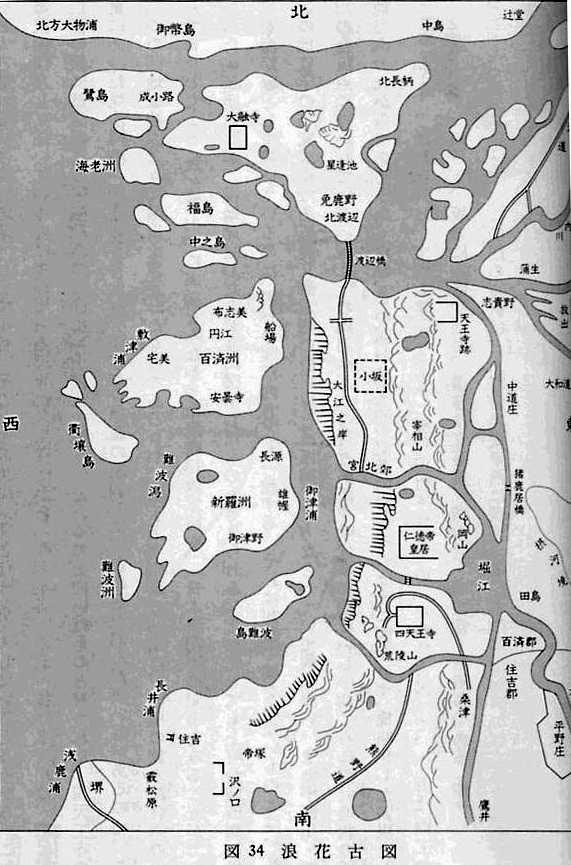

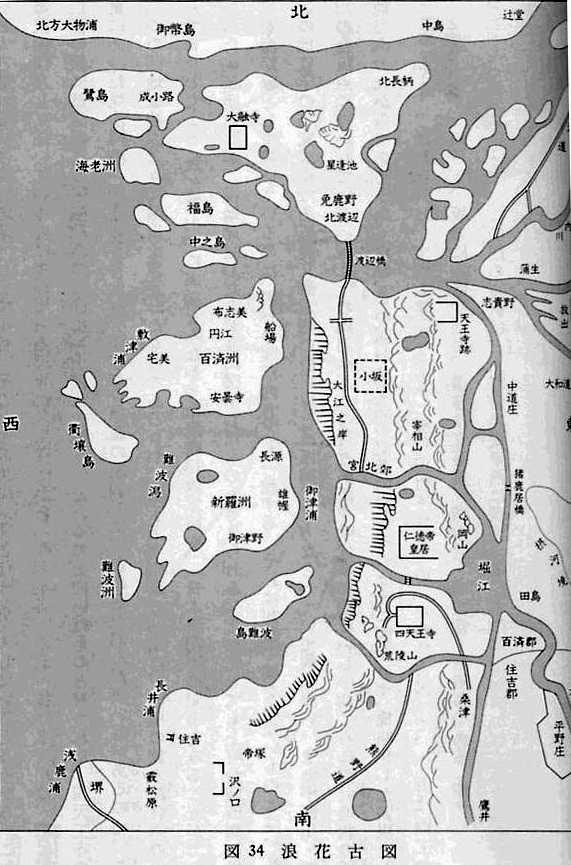

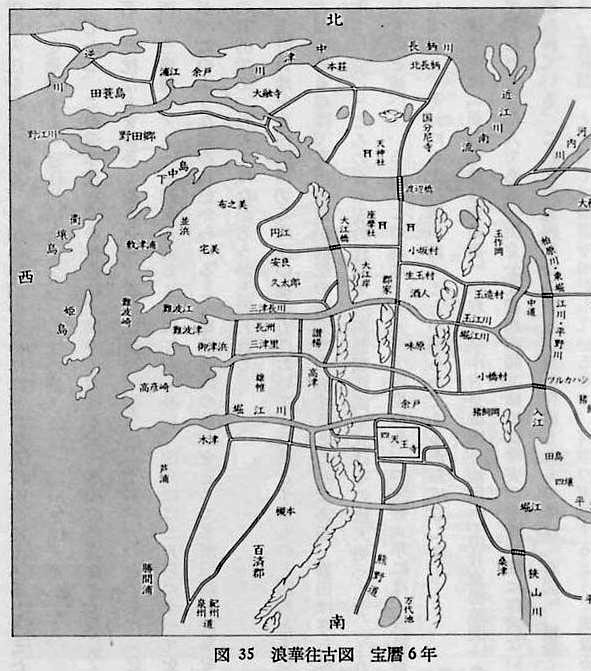

浪花古図 承徳二年(1097)

浪花古図 承徳二年(1097)

この地図は中央部は上町台地であり、その西側に御津浦と云う海が描かれているが、上町台地から難波砂堆、西の海岸低地と徐々に陸地が広がって来ているので、平安時代には、このようにはなっていないはず。

百済洲なる島があり、その西側に「円江」(つぶらゑ)と云う場所があり、入り江が丸いので、円江と呼ばれた。ここは現在の靱公園の西園の東側付近と思われる。この地でも八十島祭が行われたかも知れない。大阪市中央区淡路町4に鎮座する御霊神社の由緒書きによれば、八十島祭りが行われて、それを契機に円江神祠が設けられたのを創祀としている。文献は『文徳実禄』であり、そこには、「遣宮主正六位下占部雄貞。神琴師正六位上菅生朝臣末繼。典侍正五位下藤原朝臣泉子。御巫无位榎本連淨子等。向攝津國祭八十嶋」とある。

円江神祠は文禄3年(1594)、靱から現在地に遷座し、寛文年中に御霊神社と改称している。

円江には住吉神社が鎮座していたが、明治四十二年(1909)港区の住吉神社に合祀遷座している。この靱の住吉の神こそ八十島祭と深く関わっていた。いつの時か、円江が八十島祭の舞台となった際、住吉の神が勧請されたのだろう。従って、円江神祠と住吉神社が並祭されていた期間があったのだろう。

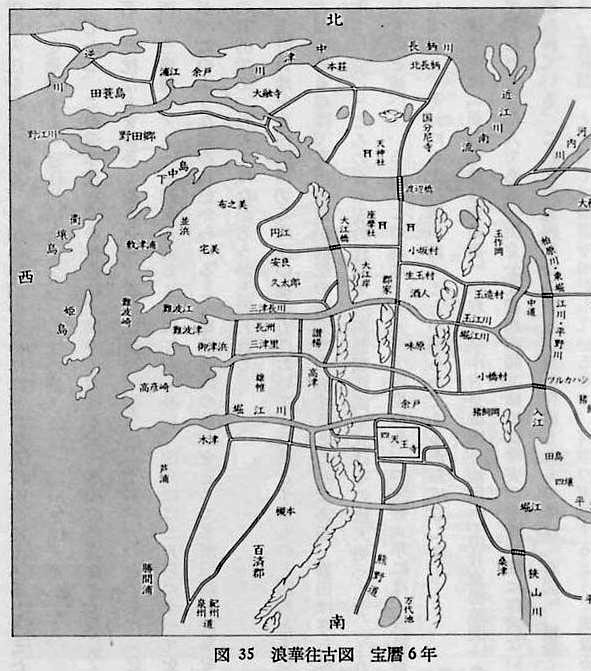

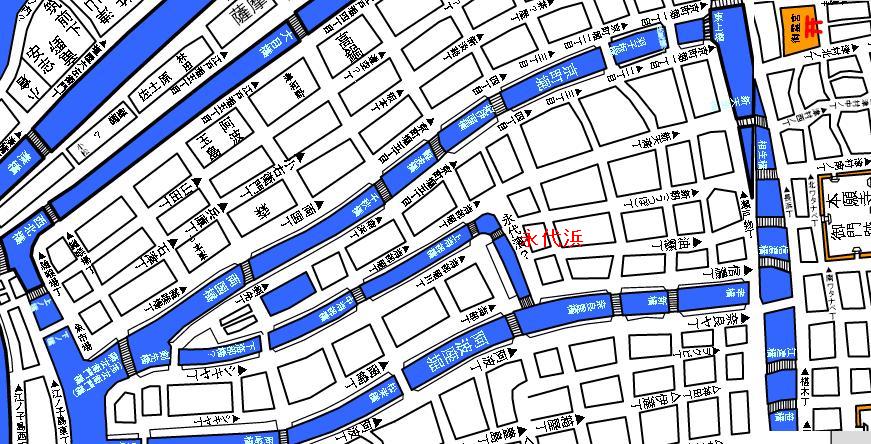

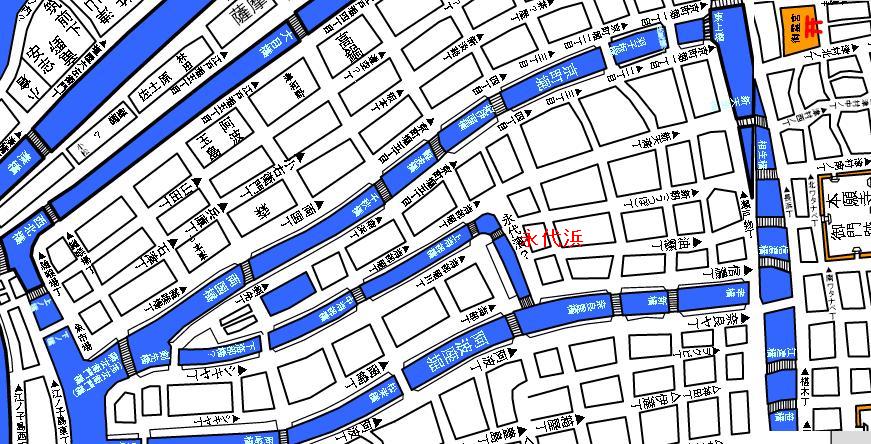

浪華往古図 宝暦六年(1756)

その時代に描かれた地図だけあって、概ねそれらしく描かれている。

「円江」が描かれている。その西側が陸地となっている。

河 絵 図

赤い字のうつぼの西側にウツボが見える。元禄時代頃の地図と思われる。現在とあま変わらない。

摂州大坂地図

文化三年(1806)の地図である。赤い字は永代浜の場所であり、現在の靱公園西側の東南隅に鎮座している楠永神社境内にこの記念碑が建っている。

ここで靱を特徴づけた堀川の歴史と場所を示しておこう。

西横堀川 靱地域の東側を南に流れていた。跡地は阪神高速1号環状線(北行き)が上を通り、下は駐車場になっている。

慶長五年(1600)開削。信濃橋下流から西へ阿波堀川も開削。開削者は大坂北組惣年寄を務めた材木商の永瀬七郎右衛門で、東岸は材木の集積地として賑わい、西横堀二十四浜と呼ばれた。

西横堀川の碑 土佐堀通り肥後橋バス停前 江戸堀1−1

西横堀川に架かっていた信濃橋の碑 本町通り南側 本町4−7 ここから阿波堀川が西へ

阿波堀川 慶長五年(1600)開削。西横堀川の信濃橋下流側より分流し、西に向かって流れて百間堀川に注いでいた。北岸は本町通りである。

阿波堀川に架かっていた岡崎橋跡のミニ公園 あみだ筋と本町通りの北西側

阿波堀川跡の碑 江之子島2−1 西郵便局北

海部堀川 船運の便を図るために開削を願い出た商人の海部屋にちなむ。靱は元和八年(1622)に当地へ移転してきた塩干魚商人らによって開発された場所で、海部堀川沿いには海産物を扱う問屋街が形成された。阿波堀川の太郎助橋上流側より北へ分流し、すぐ西へ向きを変えて京町堀川に合流していた。現在の靱公園(西側)の南の道を流れていたことになる。

海部堀川は靱本町2丁目の通りと若干公園の南側 楠永神社(永代浜跡碑)

京町堀川 元和三年(1617)大坂の陣後に伏見城下の京町から当地へ移住した町人によって開削された。西横堀川の京町橋下流側より分流し、西に向かって流れ、海部堀川を合わせて百間堀川に注いでいた。靱公園の北側の境界付近を流れていた。

京町堀川の碑 京町堀公園 京町堀1−2

百間堀川 北から南へ流れていた。江戸堀川、京町堀川と海部堀川の合流した川、阿波堀川が流れ込んでいた。

江戸堀川の碑 江之子島1−1

百間堀川跡 雑喉場橋。江之子島1−9 水防倉庫の碑 1−7

百間堀川跡 雑喉場橋。江之子島1−9 水防倉庫の碑 1−7

<br>

堀川の位置

大阪は八十島が次々に生じ、それがつながっていき、土地が形成された。誰にも無縁の土地であり、目聡い商人達が次々に占拠していったのが、大阪の商業資本の出発点であった。その一番手が魚商であったということになる。

参考文献 『西区史 1』、『靱の歴史』川端直正、『いのちの森ー生物多様性公園をめざしてー大阪都心・靱公園の自然と歴史ー』 |