茂左衛門橋(もざえもん)

江之子島1丁目7

建設時期 17世紀中央以前

昭和13年掛け替え 長さ 22.7m 幅 13.7m

別名 敷屋嶋橋 敷屋橋

靱の亀祭 阿波座堀敷屋町茂左衛門橋の南詰へ五尺余の大亀来ル。人々これを燐ミて首に大坂敷屋町といふ札を付けて河口へ放ツ。年歴て西国方の漁師来り云やう或時地引の・網に大亀を獲たり。札に大坂敷屋町とあり町のもの初めて様子を語れバ魚人も帰りて亦放チ鑓りぬ。是より毎年四月酉の日に亀祭ということをつとむ。其後此町中水火の難なし。

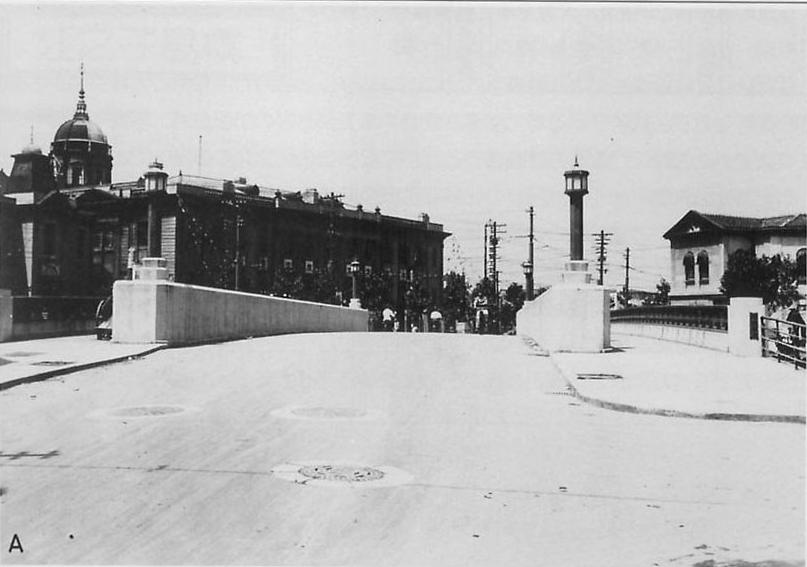

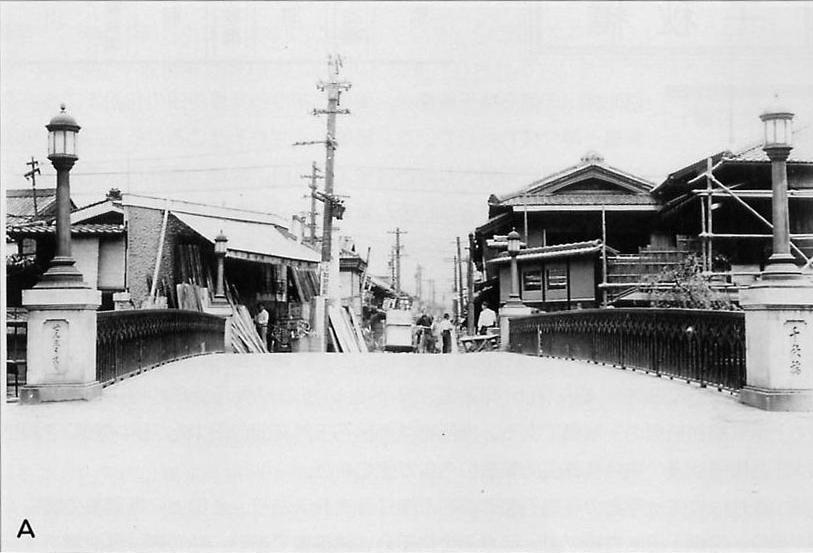

昭和13年掛け替え後の写真

靱本町3丁目 京町堀通・新なにわ筋西側 交差点南25m

靱本町3丁目 京町堀通・新なにわ筋西側 交差点南25m

両国橋(りょうごく)

靭本町3丁目5

建設時期 17世紀中央

昭和4年掛け替え 長さ 17.4m 幅 6.6m

別名 両国屋橋 赤穂屋橋

京町堀通の北側に金光教京町堀教会の200坪の敷地があった。橋の右側にはメリヤス卸や問屋があった。

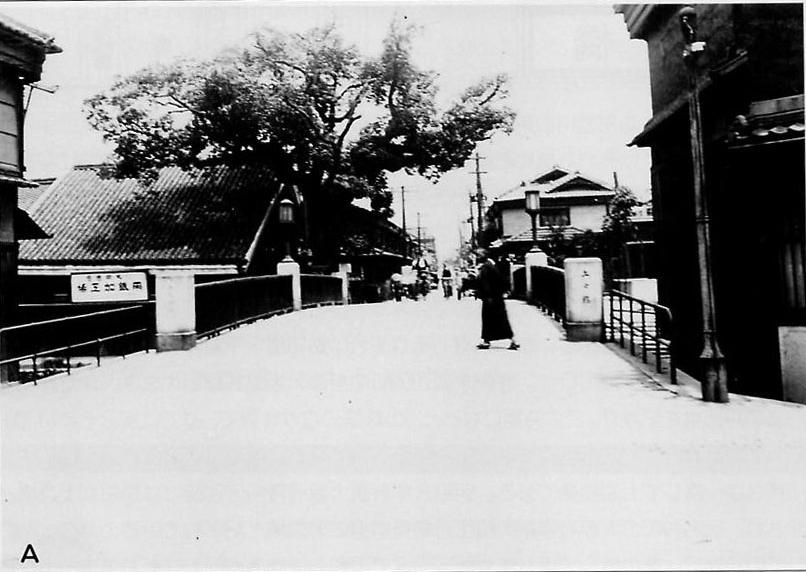

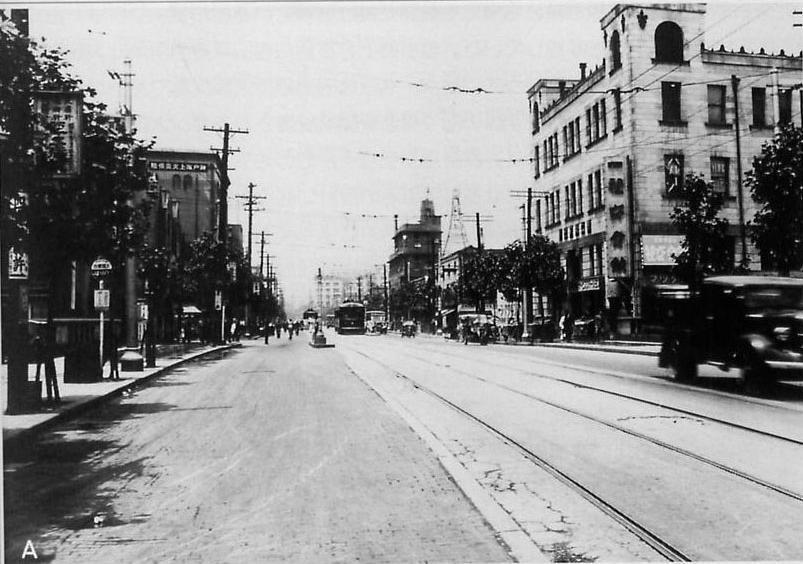

昭和4年掛け替え後の写真

靱本町3丁目 あみだ池筋の一つ西側の小路筋

靱本町3丁目 あみだ池筋の一つ西側の小路筋

両国橋の北詰に弁財天が鎮座していた。淡路徳島半の家老の柳田九郎黒兵衛が洲本の弁天さんを屋敷に勧請したもので、廃藩後も地元町民の信仰を集めていた。昭和五十七年、江戸ぼる開館が新築された際、その一角に遷座した。

江戸堀3丁目8 江戸堀弁財天「市杵島姫命」

"> "> </ </

千両橋(せんりょう)

靭本町2丁目14

建設時期 大正九年 市電堂島大橋線のために架橋。

長さ 20.4m 幅 22.3m

両国橋と千秋橋の間の橋ゆえ

阿弥陀池筋はここから南北の方向に曲がり、岡崎橋に至っている。従来の道筋と約30度ずれており、三角地が所々にある。

京町堀通の北側に見える建物は極東ゴム社の本社である。

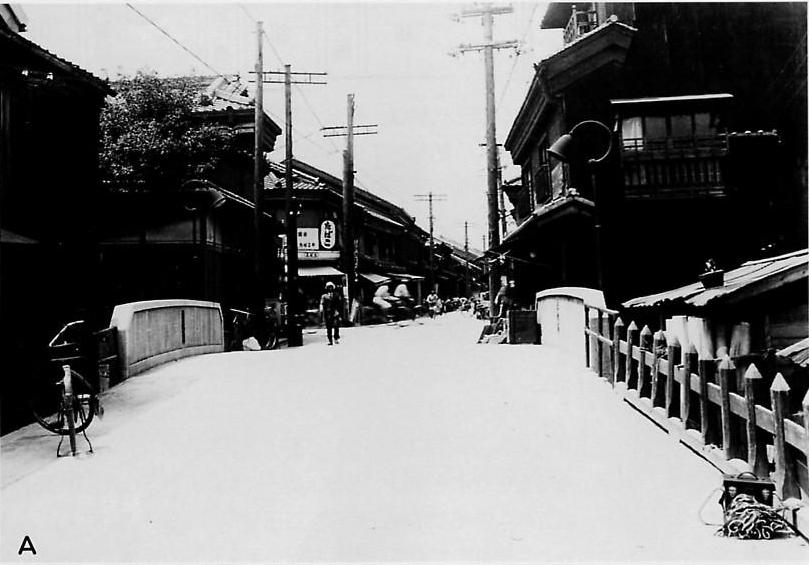

写真

靱本町2丁目西端 京町堀通南側

靱本町2丁目西端 京町堀通南側

千秋橋(ちあき)

靭本町2丁目14

建設時期 17世紀央

長さ 15.5m 幅 8.1m

別名 新橋、丸屋橋

京町堀通りの北側に、蘭学医の緒方洪庵の師であった中天遊が住んだ所である。中天遊寓居跡碑が建てられている。

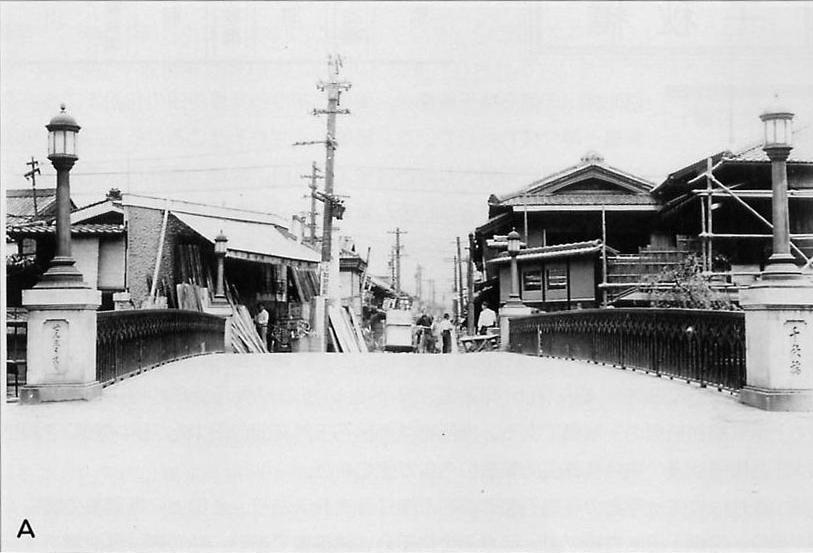

北方の越中端筋を南から臨む

靱本町2丁目 靱公園西園北側中央の出入り口から北を

靱本町2丁目 靱公園西園北側中央の出入り口から北を

新難波橋(しんなんば)

京町堀2丁目5

建設時期 江戸時代初期

長さ 18.4m 幅 4.6m

別名 六丁目橋、やぶれ橋 難波橋(大川の橋との混乱を避ける)

西側に、看板制作天華堂の建物が見える。その向こうはめしやのようである。

北方の江戸堀方面を臨む

靱本町2丁目 靱公園西園北側東側の出入り口から北を

靱本町2丁目 靱公園西園北側東側の出入り口から北を

この橋を北上してすぐに、関西法律学校発祥の地の碑がある。関西大学の前身である。

この橋を北上してすぐに、関西法律学校発祥の地の碑がある。関西大学の前身である。

紀伊国橋(きのくに)

京町堀1丁目14

建設時期 江戸時代初期

長さ 17.1m 幅 5.0m

別名 四丁目橋

北東から南西に斜行していた。紀州街道とは無関係。南へズーット行くと新町の郭につきあたる。北の江戸堀川には阿波殿橋。松平阿波守の屋敷があり、対抗しての紀伊国橋とする。

南の靱小学校方面をを臨む、

靱本町1丁目 靱公園東園北側西側の出入り口から南側の公園を見る。

靱本町1丁目 靱公園東園北側西側の出入り口から南側の公園を見る。

羽子板橋(はごいた)

京町堀1丁目13

建設時期 江戸時代初期 戦後の進駐軍の靱地域接収で廃橋

長さ 13.2m 幅 8.2m

別名 靱橋、二丁目橋、三丁目橋

川の浄化のために可動堰がもうけられていた。その部分を橋の長さにいれていないようだ。2.5m程度か。

川の別名は地名や住所を反映しているようだが、羽子板は可動堰によって川幅が狭くなっているのを例えた野かも知れない。

橋の北側は犬齊橋筋と云い。江戸堀川に架かっていた橋である。

北を臨む。右側(東)に可動堰が写っている。

靱本町1丁目 靱公園東園北側東側の出入り口から北側を見る。

靱本町1丁目 靱公園東園北側東側の出入り口から北側を見る。

伏見橋(ふしみ)

京町堀1丁目8

建設時期 江戸時代初期 明治四四年市電開設にともない改築。伏見橋となる。

長さ 18.0m 幅 24.2m (大正十五年竣工)

別名 靱橋、京町橋 一丁目橋、中橋

橋の南詰めは京町堀1丁目になり、靱地域ではない。京町堀川の古名である伏見堀川に由来の名前がつけられた。

新旧の写真肥後橋南詰め東側の大同生命のビルが見える。

北を臨む。大同生命のビルが霞んで見えている。

四つ橋筋と京町堀通りの交差点の南側から北を望む。

四つ橋筋と京町堀通りの交差点の南側から北を望む。

東上橋(とうじょう)

京町堀1丁目3

建設時期 京町堀開削の元和三年(1617)から余りくだらない頃。

長さ 19.2m 幅 8.2m (大正十三年修築)

京町堀川の東側上流に架かっている橋を表す。

古い写真に写る瀟洒な洋館は南海晒粉ビルである。

北を臨む。

四つ橋筋と京町堀通りの交差点の南側から北を望む。

四つ橋筋と京町堀通りの交差点の南側から北を望む。

靱のことを教えてください。グルメも。

靱のことを教えてください。グルメも。

靭けったい掲示板

やすやす靱物語

地理編

魚市場編

海産物問屋街から公園へ

こぼればなし

靱埋もれた三十三橋

神奈備にようこそ |